2018년 5월 내성천 영주댐 본댐 상류의 유사조절지댐 방류구 모습. 여름이 안 됐는데도 이미 녹조가 형성되기 시작했음을 알 수 있다. 김정수 기자 jsk21@hani.co.kr

낙동강 최상류에 세워진 영주댐은 4대강 사업의 일환으로 건설됐다. 다른 다목적댐과 달리 영주댐은 낙동강 8개 보의 수질 개선을 위한 ‘하천 유지용수’ 공급이 목적이다. 이른바 ‘플러싱 방류’로 영주댐에 물을 가뒀다가 한번에 흘려보내주면 낙동강 중하류의 오염물질을 없애줄 수 있을 거라는 논리였다.

그러나, 영주댐은 건설되자마자 곤란에 빠졌다. 2017년 시범 담수가 시행된 직후 영주댐과 댐 상류 내성천에 극심한 유해 녹조가 번성한 것이다. 담수를 하자니 녹조가 생기고, 담수를 포기하자니 댐의 존재 목적이 부정받는 상황이 됐다. 영주댐은 4대강 사업의 어두운 유산이다.

녹조가 번성하는 여름철만이라도 영주댐의 수문을 완전히 개방할 경우, 영주댐 녹조 문제가 상당히 개선된다는 연구 결과가 나왔다.

지난해 8월6일 낙동강 상류 영주댐 인근 녹조 상황. 김규현 기자 gyuhyun@hani.co.kr

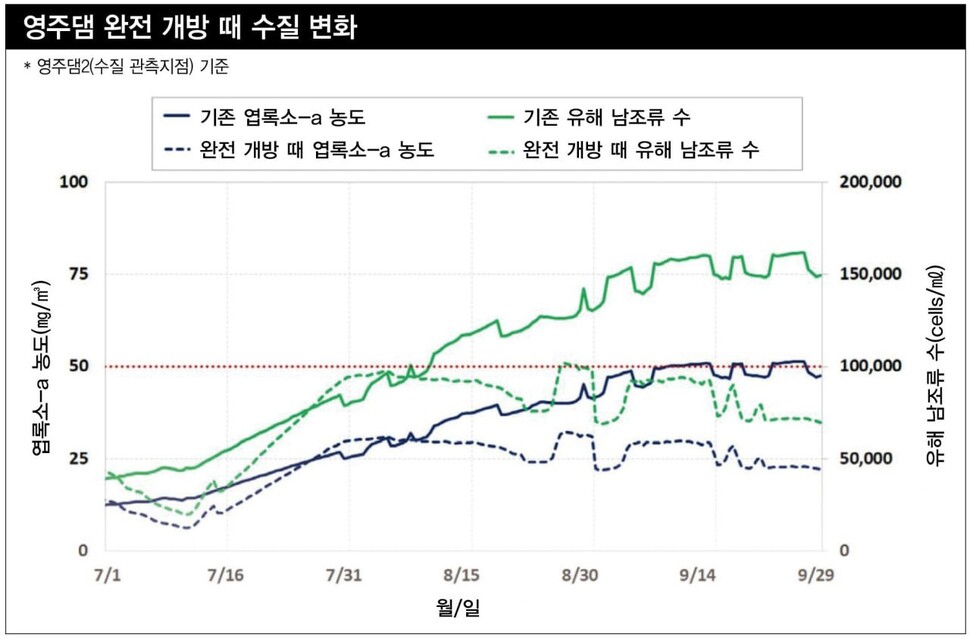

백경오 교수 등 한경대 건설환경공학부 연구팀은 여름철 영주댐의 수문을 완전 개방할 경우, 댐 상류 유사조절지에서 댐 하류 석탑교까지 24㎞ 구간에서 수질이 ‘조류 경보’(엽록소 농도와 유해 남조류 수에 따라 주의보-경보-대발생 3단계로 구분 발령) 수준 이하로 저감된다는 예측 결과를 발표했다. 이 연구는 지난달 31일 발간된 <한국수자원학회지>에 발표됐고, 수질예측 모델은 국립환경과학원 등에서 쓰는 3차원 수치모형인 EFDC(Environmental Fluid Dynamics Code)가 사용됐다.

일반적으로 녹조는 강물의 수온과 체류시간 그리고 질소와 인 같은 영양염류 등 세 요인이 겹쳐 발생한다. 여름철 수온 상승은 기후위기 시대 피할 수 없는 상황이 됐고, 영양염류도 영주댐 주변에 산재한 밭과 축사에서 지속해서 흘러들어온다.

논문은 2021년 7월에서 9월까지 댐에 물을 담수하지 않고 수문을 완전 개방할 경우를 가정했다. 수질예측 결과, 녹조 지표의 일종인 엽록소-a 농도는 9월말 댐 수문을 개방하지 않았을 때 51.39㎎/㎥에서 28.57㎎/㎥으로 절반 가까이 줄어드는 것으로 나타났다.

원인은 여름철 비에 따라 불었다가 줄어드는 ‘자연스러운 하천 흐름’이 생겼기 때문이다. 수질관측 지점인 영주댐2 지점 기준으로 유속은 기존 0.003㎧에서 초속 0.565㎧로 190배 가까이 증가했다. 연구팀은 “강물의 체류시간이 단축되면서, 녹조의 폭발적 번성 요소 중 하나인 ‘긴 체류시간’의 고리를 끊게 된 것”이라고 설명했다.

2015년 이전 조류경보 발령 단계(엽록소-a 기준으로 산정)로 보면, 이 지점에서 7~9월 65일이 경보 단계였으나 댐을 완전 개방했을 때는 대부분 경보 이하의 농도를 유지했다고 연구팀은 밝혔다.

백경오 교수는 19일 “밭이나 축사 등 비점오염원 정화시설을 설치하는 데에 꽤 많은 예산이 드는 것으로 나타났다”며 “이 연구는 그런 예산을 쏟아붓는 거보다 불필요한 담수를 하지 않는 게 낫다는 걸 보여준다”고 말했다.

남종영 기자

fandg@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)