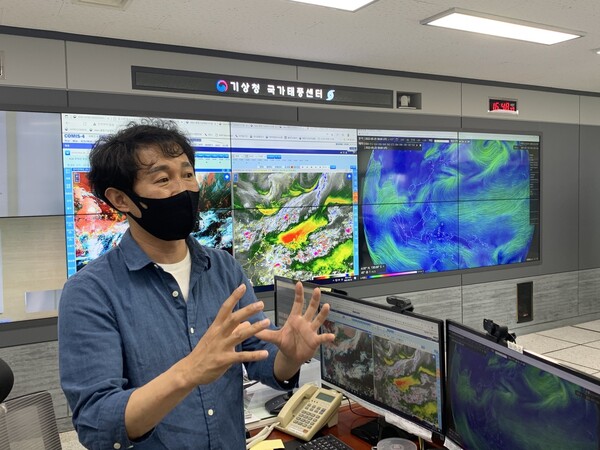

25일 제주 서귀포시 국가태풍센터에서 김동진 국가태풍센터 예보관이 태풍 발생 가능성에 관해 설명하고 있다. 제주/김윤주 기자

“지금은 구름이 적도 근처에 많이 있죠. 태풍 발생 가능성이 크지 않습니다. 태풍이 발생해 우리나라로 향할 것 같으면 그때부턴 전쟁입니다.”

지난 25일 제주 서귀포시 국가태풍센터에서 만난 김동진 예보관이 모니터를 가리키며 말했다. 기상청 산하 국가태풍센터는 태풍 예보와 관련 연구를 수행한다. 태풍이 발생할 때부터 소멸할 때까지 국민이 뉴스와 재난문자로 확인하는 정보의 원산지인 셈이다.

이날 한라산 중산간 해발 246m 지점에 도착하자, 우거진 나무 사이로 2층짜리 국가태풍센터가 모습을 드러냈다. 센터 밖은 지나가는 사람 한 명 없을 정도로 고요했지만, 센터 안에서 일하는 이들은 분주했다. 협업실의 한쪽 벽면을 가득 메운 모니터에는 대기의 흐름을 관찰하는 유선 감시 화면과 천리안 위성에서 보낸 사진이 시시각각 변하고 있었다. 이러한 정보를 토대로 기상 상황을 분석해 매일 두 차례 기상청 본청, 국가기상위성센터 등과 회의를 한다.

태풍이 한반도로 북상하면 예보관들은 비상근무에 돌입한다. 4명의 예보관이 4교대에서 2교대 근무로 전환하고, 평소 1명이 살펴보던 모니터를 10명이 함께 살펴본다. 태풍 경로를 예측하는 회의도 끊임없이 이어진다. 국가태풍센터에서 12년째 근무하고 있는 김 예보관은 “태풍이 우리나라로 오면 밥 먹을 시간도 없이 일하고 집에 가기 힘들다”며 “정확한 예보로 재산 피해, 인명 피해를 막아야 한다는 사명감을 가지고 있다”고 말했다.

26일 제주 고산기후변화감시소에서 이해영 국립기상과학원 기후연구부 연구사가 가스크로마토그래프에 대해 설명하고 있다. 제주/김윤주 기자

국가태풍센터는 숱한 인명 피해와 천문학적인 재산 피해를 겪고서야 설립됐다. 2002년 태풍 ‘루사’로 246명의 인명 피해와 약 5조원의 재산 피해가 발생했고, 이듬해 강타한 태풍 ‘매미’는 130명의 인명 피해와 약 4조3천억원의 재산 피해를 남겼다. 이러한 피해를 겪으면서 태풍 예보 전담기관의 필요성이 커져 2008년 국가태풍센터가 문을 열었다. 최근 큰 피해는 없었지만 지난해에도 태풍 22개가 발생해 3개가 한국에 영향을 줬다. 1991년부터 2020년까지 30년을 살펴보면, 한 해 평균 태풍 25.1개가 발생해 3.4개가 한국에 영향을 미쳤다.

기술 개발로 예보정확도는 높아졌다. 10년 전에는 일본, 미국 등보다 예보가 다소 부정확했지만, 현재는 유사한 수준이다. 특히 지난해 태풍 예보정확도는 일본, 미국 대비 약 20% 우수했다. 지난해 72시간 태풍 진로의 거리 오차는 우리나라가 185㎞, 일본 225㎞, 미국 240㎞였다.

최근 예보관들의 가장 큰 고민은 기후변화로 변칙적인 태풍 많아졌다는 것이다. 함동주 국가태풍센터장은 “지난해는 변칙적 진로 태풍의 연속이었다”라며 “앞으로도 변칙적이고 강한 태풍이 발생할 가능성이 크다. 해수면 온도 상승이 태풍 강도가 유지되기에 좋은 조건”이라고 설명했다.

기상청에는 장기적인 기후변화를 감시하는 이들도 있다. 안면도(충남), 고산(제주), 울릉도∙독도(경북), 포항(경북) 등 4곳에 운영되는 기후변화감시소에서는 온실가스와 에어로졸, 성층권 오존·자외선 등 6개 분야 37종을 감시한다. 26일 방문한 제주시 고산기후변화감시소 온실가스관측실에선 아산화질소 등을 측정하는 가스크로마토그래프와 이산화탄소 등을 측정하는 공동감쇠분광기 등이 소리를 내며 작동하고 있었다. 이곳에서 측정되는 수치가 매일 이상이 없는지 확인 절차를 거쳐 기상청 기후정보포털에 게재되고, 전 지구 기후변화 감시를 위해 세계기상기구(WMO)에도 공유된다. 부경온 국립기상과학원 기후연구부장은 “측정할 수 없는 것에는 대응할 수도 없다”고 말했다.

제주/김윤주 기자

kyj@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![“작은 윤석열까지 몰아내자” 대학생들 극우 비판 시국선언 [영상] “작은 윤석열까지 몰아내자” 대학생들 극우 비판 시국선언 [영상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0208/5917390052118423.webp)