유연한 3개 관절로 세포 수용체 찾아 끊임없이 흐느적

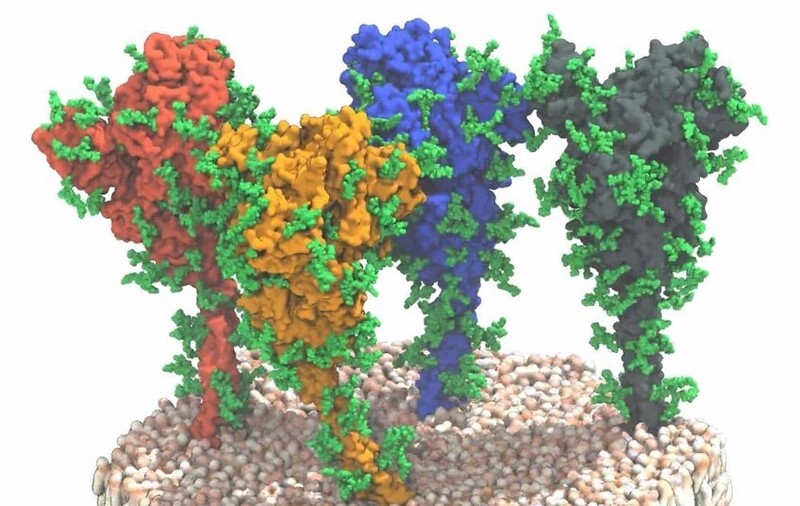

코로나19 바이러스 표면에 솟아 있는 돌기(스파이크)단백질. 표면을 둘러싸고 있는 물질(녹색)이 당 분자 사슬이다. EMBL 제공

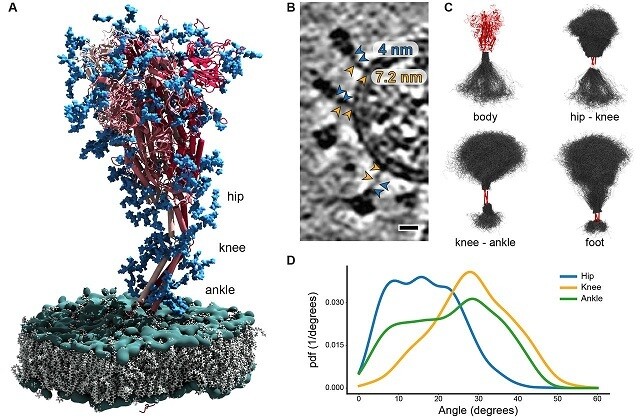

돌기단백질 다리에 있는 세 개의 관절. 과학자들은 이를 인체에 비유해 위로부터 엉덩이, 무릎, 발목 관절로 이름붙였다. 사이언스 제공

표면의 당 분자 사슬은 항체 공격 피하는 위장술 드러난 돌기단백질의 구조는 연구진의 예상을 뛰어넘었다. 무엇보다 눈에 띈 것은 유연한 다리 관절이다. 연구진은 세포 수용체 결합 영역인 돌기단백질의 몸통과 바이러스 표면을 연결해주는 이 다리가 바이러스 표면에 매우 단단하게 고정돼 있을 것으로 예상했다. 그러나 컴퓨터 모델과 실제 이미지 촬영을 통해서 본 모습은 전혀 그렇지 않았다. 이 다리의 엉덩이와 무릎, 발목 부위에 해당하는 곳에 있는 세 개의 관절이 다리를 유연하게 움직일 수 있게 해주고 있었다. 연구진은 돌기단백질이 이 세 개의 관절을 끊임없이 움직이며 표적 세포의 수용체 영역을 찾는다고 밝혔다. 연구진이 발견한 또 하나의 돌기단백질 구조 특징은 위장술 또는 보호막이다. 바이러스에 감염되지 않으려면 항체가 돌기단백질을 찾아 무력화시켜야 한다. 그런데 돌기단백질의 표면은 당 분자 사슬로 덮여 있다. 연구진은 이 사슬이 중화항체로부터 돌기단백질을 잘 찾지 못하게 보호해주는 역할을 한다고 밝혔다. 이 당 분자는 돌기단백질이 세포에 달라붙는 힘과도 관련돼 있다. 이전의 다른 연구 결과에 따르면 코로나19 바이러스 돌기단백질 표면의 당 분자는 사촌격인 사스(중동급성호흡기증후군) 바이러스보다 훨씬 많다. 이는 단백질 표면이 더 끈적해졌다는 걸 뜻한다. 세포에 달라붙는 능력이 더 좋아졌다는 얘기다. 연구진은 이번에 발견한 돌기단백질의 새로운 두 가지 구조 형태가 효과적인 백신과 치료제를 개발하는 데 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대했다. 이번 연구는 과학학술지 `사이언스' 8월18일치에 실렸다. 곽노필 선임기자 nopil@hani.co.kr, ▶곽노필의 미래창 바로가기

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)