국정원장 해임 촉구 안상수 한나라당 공작정치저지 범국민투쟁위원회 위원장(왼쪽 두 번째)과 위원들이 15일 오전 서울 여의도 당사에서 ‘이명박 전 서울시장의 부동산 자료에 대한 국정원의 열람 및 관련 태스크포스 운영과 관련해 노무현 대통령의 사과와 김만복 국정원장의 해임’을 요구하는 기자회견을 하고 있다. 장철규 기자 chang21@hani.co.kr

‘국정원 정치사찰 의혹’ 쟁점 짚어보니

이명박 한나라당 경선 후보에 대한 국가정보원의 뒤캐기 논란이 갈수록 커지고 있다. 국정원 직원의 전산자료 열람 사실에서 출발한 논란은 ‘정치사찰’ 의혹으로 번졌고, 이 후보 쪽은 ‘한국판 워터게이트 사건’이라며 기세를 올리고 있다.

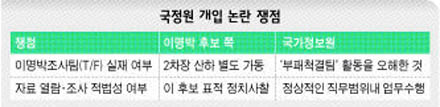

국정원과 이 후보 쪽 공방의 쟁점은 크게 두 가지로 압축된다. 이름이 무엇이건 ‘이명박 조사팀’이라고 부를 만한 실체가 존재했느냐는 것이다. 이 후보 쪽은 있었다고 주장하는 반면, 국정원은 부패척결 티에프팀을 가동한 것은 사실이지만 특정 정치인을 표적조사한 적은 없다고 반박한다. 이 과정에서 국가정보원이 왜 국내 부패 관련 정보를 수집하고 있는 것인지, 행정전산망을 열람할 수 있는 권한은 어디까지 부여돼 있는 것인지 등등 해묵은 쟁점들이 광장으로 끌려나오는 형국이다.

‘국내보안정보’에 해당되지 않아

행정전산망 임의 접속 가능성도

‘이명박 조사팀’ 운영 여부 공방 가열 ■ ‘이명박 TF’ 있었나? =이명박 후보 쪽은 이상업 당시 국정원 국내담당 차장의 지시로 ‘이명박 태스크포스(TF)’가 만들어진 시점이 2005년 3월께라고 주장한다. 국정원은 2004년 5월께 구성된 부패척결 티에프팀이 2006년 8월께 비리첩보 확인 차원에서 이 후보의 부동산 거래내역을 조사한 것이라고 반박한다. 양쪽의 주장에는 1년5개월의 시차가 있다. 그러나 조사를 담당한 직원이 5급 직원 고아무개씨라는 점에서는 일치한다. 이와 관련해 국정원 내부 사정에 밝은 한 정치권 인사는 “고씨가 2005년 3월께 이명박 당시 서울시장 주변의 부동산 차명 보유 관련 첩보를 입수해 상부에 보고한 뒤 이를 조사했다고 한다”며 “국정원 내부에 별도의 태스크포스가 있었던 것은 아니고, 고씨의 단독행동이었던 것으로 안다”고 말했다. 고씨가 혼자서 알아보다 고위 간부들의 만류로 접었다는 설명이다. <조선일보>는 14일치에서 “지난 2005년 10월을 전후해 이상업 당시 국정원 차장이 이명박 당시 서울시장을 조사하는 조직(태스크포스)을 만들었다”며 또다른 의혹을 제기했다. 2005년 3월과 10월설은 이 후보 쪽과 조선일보가, 2006년 8월설은 국정원이 각각 내놓은 것이다. 특히 이 후보 쪽과 조선일보는 이번 의혹의 핵심에 이상업 차장이 있다고 주장한다. 이 차장은 2004년 12월부터 2006년 11월까지 국내담당 차장으로 재직했다.

■ 국정원의 불법 여부 =국정원은 그간 제기된 의혹을 해명하는 과정에서 ‘부패척결 티에프팀’을 가동하고 있고, “토지·건물·세금 등 17개 아이템에 대한 행정전산망과 연동돼 있다”(김만복 국정원장의 국회 답변)는, 두 가지 중요한 사실을 인정했다.

■ 국정원의 불법 여부 =국정원은 그간 제기된 의혹을 해명하는 과정에서 ‘부패척결 티에프팀’을 가동하고 있고, “토지·건물·세금 등 17개 아이템에 대한 행정전산망과 연동돼 있다”(김만복 국정원장의 국회 답변)는, 두 가지 중요한 사실을 인정했다.

우선, 부패척결 티에프팀을 별도로 설치하고 운영하는 근거는 어디에 있을까. 국정원은 15일 보도자료를 내어 “정당한 업무 수행”이라고 해명했다. 국정원의 한 중견 간부는 이날 익명 보도를 전제로 “국가정보원법 제3조에 있는 국내 보안정보 수집 차원”이라고 말했다. 제3조는 ‘국내 보안정보’의 범위를 “대공·대정부전복·방첩·대테러 및 국제범죄조직”이라고 명확히 제한해 놓고 있다. 부패척결을 위한 정보수집은 이 규정 중 어디에도 해당되지 않는다. 이름 밝히지 말 것을 요청한 대검의 한 간부는 “시중의 부정·부패 관련 정보 수집은 수사기관의 일이고, 국정원에게 법적으로 부여된 업무가 아니다”라며 “그런 것을 수집한다고 돌아다니는 것 자체가 이번과 같이 사찰 논란을 불러일으킬 소지를 안고 있는 것”이라고 말했다. 국정원의 중견 간부는 제3조와 관련해 “솔직히 입법 미비가 있는 것은 사실”이라며 ‘권한 밖 활동’임을 인정하면서도, “입법 요청을 들어주지 않은 국회의 책임이 가장 크고, 그 다음이 정부와 우리 몫”이라고 했다. 과거와 같은 국내정보 수집 업무를 합법화시켜 주지 않은 국회에 더 큰 책임이 있다는 것이다. 김만복 국정원장이 직접 언급한 행정전산망 ‘연동’의 의미를 놓고는 해석이 갈린다. 어감상으로는 국정원 전산망과 행정전산망이 연결돼 있는 것처럼 들리지만 실상은 그렇지 않다는 게 국정원을 비롯한 정부 쪽 설명이다. 관련 사건을 수사 중인 서울중앙지검 최재경 특수1부장은 “국정원은 경찰 전과조회를 제외한 행정전산망은 직접 볼 수 없는 것으로 알고 있다”며 “(사전에) 공문을 보내야 열람할 수 있다는 게 행자부 쪽 설명이고, 경찰청 조회도 기록이 남는다”고 말했다. 국정원도 이날 보도자료에서 “엄격한 적법 절차를 거쳐야만 열람이 가능하다”며 행정전산망을 ‘자유롭게’ 열람하고 있다는 조선일보 등의 보도 내용을 부인했다. 그러나 반론도 있다. 이름을 밝히지 말 것을 요청한 국회 정보위 관계자는 “국정원 직원들이 예를 들면 행정자치부나 국세청 직원들에게만 부여되는 아이디와 패스워드를 발급받는 식으로, 10여개 행정전산망에 접근할 수 있는 권한을 갖고 있는 것으로 안다”고 말했다. 강희철 이태희 기자 hckang@hani.co.kr

행정전산망 임의 접속 가능성도

‘이명박 조사팀’ 운영 여부 공방 가열 ■ ‘이명박 TF’ 있었나? =이명박 후보 쪽은 이상업 당시 국정원 국내담당 차장의 지시로 ‘이명박 태스크포스(TF)’가 만들어진 시점이 2005년 3월께라고 주장한다. 국정원은 2004년 5월께 구성된 부패척결 티에프팀이 2006년 8월께 비리첩보 확인 차원에서 이 후보의 부동산 거래내역을 조사한 것이라고 반박한다. 양쪽의 주장에는 1년5개월의 시차가 있다. 그러나 조사를 담당한 직원이 5급 직원 고아무개씨라는 점에서는 일치한다. 이와 관련해 국정원 내부 사정에 밝은 한 정치권 인사는 “고씨가 2005년 3월께 이명박 당시 서울시장 주변의 부동산 차명 보유 관련 첩보를 입수해 상부에 보고한 뒤 이를 조사했다고 한다”며 “국정원 내부에 별도의 태스크포스가 있었던 것은 아니고, 고씨의 단독행동이었던 것으로 안다”고 말했다. 고씨가 혼자서 알아보다 고위 간부들의 만류로 접었다는 설명이다. <조선일보>는 14일치에서 “지난 2005년 10월을 전후해 이상업 당시 국정원 차장이 이명박 당시 서울시장을 조사하는 조직(태스크포스)을 만들었다”며 또다른 의혹을 제기했다. 2005년 3월과 10월설은 이 후보 쪽과 조선일보가, 2006년 8월설은 국정원이 각각 내놓은 것이다. 특히 이 후보 쪽과 조선일보는 이번 의혹의 핵심에 이상업 차장이 있다고 주장한다. 이 차장은 2004년 12월부터 2006년 11월까지 국내담당 차장으로 재직했다.

국정원 개입 논란

우선, 부패척결 티에프팀을 별도로 설치하고 운영하는 근거는 어디에 있을까. 국정원은 15일 보도자료를 내어 “정당한 업무 수행”이라고 해명했다. 국정원의 한 중견 간부는 이날 익명 보도를 전제로 “국가정보원법 제3조에 있는 국내 보안정보 수집 차원”이라고 말했다. 제3조는 ‘국내 보안정보’의 범위를 “대공·대정부전복·방첩·대테러 및 국제범죄조직”이라고 명확히 제한해 놓고 있다. 부패척결을 위한 정보수집은 이 규정 중 어디에도 해당되지 않는다. 이름 밝히지 말 것을 요청한 대검의 한 간부는 “시중의 부정·부패 관련 정보 수집은 수사기관의 일이고, 국정원에게 법적으로 부여된 업무가 아니다”라며 “그런 것을 수집한다고 돌아다니는 것 자체가 이번과 같이 사찰 논란을 불러일으킬 소지를 안고 있는 것”이라고 말했다. 국정원의 중견 간부는 제3조와 관련해 “솔직히 입법 미비가 있는 것은 사실”이라며 ‘권한 밖 활동’임을 인정하면서도, “입법 요청을 들어주지 않은 국회의 책임이 가장 크고, 그 다음이 정부와 우리 몫”이라고 했다. 과거와 같은 국내정보 수집 업무를 합법화시켜 주지 않은 국회에 더 큰 책임이 있다는 것이다. 김만복 국정원장이 직접 언급한 행정전산망 ‘연동’의 의미를 놓고는 해석이 갈린다. 어감상으로는 국정원 전산망과 행정전산망이 연결돼 있는 것처럼 들리지만 실상은 그렇지 않다는 게 국정원을 비롯한 정부 쪽 설명이다. 관련 사건을 수사 중인 서울중앙지검 최재경 특수1부장은 “국정원은 경찰 전과조회를 제외한 행정전산망은 직접 볼 수 없는 것으로 알고 있다”며 “(사전에) 공문을 보내야 열람할 수 있다는 게 행자부 쪽 설명이고, 경찰청 조회도 기록이 남는다”고 말했다. 국정원도 이날 보도자료에서 “엄격한 적법 절차를 거쳐야만 열람이 가능하다”며 행정전산망을 ‘자유롭게’ 열람하고 있다는 조선일보 등의 보도 내용을 부인했다. 그러나 반론도 있다. 이름을 밝히지 말 것을 요청한 국회 정보위 관계자는 “국정원 직원들이 예를 들면 행정자치부나 국세청 직원들에게만 부여되는 아이디와 패스워드를 발급받는 식으로, 10여개 행정전산망에 접근할 수 있는 권한을 갖고 있는 것으로 안다”고 말했다. 강희철 이태희 기자 hckang@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)