리수용 북한 노동당 중앙위원회 부위원장을 비롯한 북한 대표단이 탄 차량이 1일 오후 베이징 조어대(댜오위타이) 국빈관을 나서고 있다. 리 부위원장은 주중 북한대사 관용차(맨 앞)에 탄 것으로 보인다. 베이징/연합뉴스

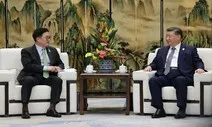

시진핑 중국 국가주석이 1일, 7차 당대회 결과를 설명하러 베이징에 온 리수용 조선노동당 중앙위원회 부위원장 일행을 만났다. 예견된 일이다. ‘당 대 당’ 교류를 중시하는 북-중 관계의 관행이 그렇다. 2010년 10월 제3차 노동당대표자회 직후엔 최태복 당비서가 ‘김정은 후계 확정’ 사실 등을, 2012년 4월 제4차 노동당대표자회 직후엔 김영일 당비서가 김정은 체제의 출범 등을 후진타오 당시 중국 주석을 만나 알렸다.

그래도 이들의 만남은 의미가 크다. 시 주석이 공식으로 북쪽 고위 인사를 만난 건, 2013년 5월 김정은 노동당 위원장의 특사로 방중한 최룡해 당시 인민군 총정치국장을 접견한 이래 3년여 만이다. 관심사는 만남에서 어떤 얘기가 오갔느냐다. 대화 내용에 따라 북-중 관계와 한반도 정세에 변화가 올 수 있어서다.

무엇보다 북-중 양국 모두 관계 복원·강화가 절실한 시점이다. 중국은 동북아 정세의 안정과 동북아 맹주로서 ‘북한 관리’가, 북한은 7차 당대회 이후 대외 활로 모색이 절실하다. 문제는 ‘북핵 문제’를 둘러싼 이견이다. 북-중은 ‘동상이몽’, 다른 꿈을 꾸더라도 한 이불을 덮을 수 있을까? 시 주석은, 김정은 위원장이 리 부위원장을 통해 당대회 결과를 설명한 데 대해 “전략적 소통 전통의 실현”이라고 환영하며 “조선의 경제 발전과 민생 개선을 기원한다”고 화답했다. 중국 전문가인 이희옥 성균관대 교수는 “리수용의 방중은 변화된 국면을 반영하는 것으로 보이며 고위급 회담으로 가는 파빙(破氷·얼음을 깨는) 신호가 아닌지 관찰할 필요가 있다”고 짚었다.

한국 정부의 반응은 일단 부정적이다. 외교부 당국자는 “핵 문제에 대한 북한의 태도 변화가 없다면 국면 변화를 가져오지 못할 것”이라고 말했다. 북한이 ‘경제·핵무력 건설 병진노선’을 포기하지 않는 한 의미있는 진전은 불가능하다는 지적이다. 리 부위원장이 쑹타오 중국 공산당 대외연락부장을 31일 만나 김정은 위원장의 병진노선을 강조했다는 <조선중앙통신> 보도를 보고, 여러 정부 당국자들이 “실망스럽다”고 했다. 한·미·일 6자회담 수석대표는 이날 도쿄에서 만나 “북한의 진정한 태도 변화를 끌어내려면 국제사회의 압박이 지속될 필요가 있다”고 밝혔다. 다만 성 김 미국 국무부 대북정책 특별대표는 북한이 비핵화를 향한 의미있는 태도를 보인다면 대화 가능성을 탐색할 용의가 있다고 덧붙였다.

그러나 북핵 문제를 다룬 경험이 많은 전직 고위 관계자는 “북한이 병진노선을 당장 포기하지 않더라도 의미있는 진전은 가능하다”고 단언했다. 이 관계자는 “북한이 핵실험 모라토리엄(동결) 선언을 통해 더는 상황을 악화시키지 않겠다고 약속한다면, 중국은 이를 전제로 협상을 통해 문제 해결을 도모해볼 여지가 있다고 판단할 것”이라고 짚었다. 김정은 위원장의 ‘구두 친서’에 이런 ‘약속’이 담겼다면 북-중 정상회담 추진도 가능하다. <신화통신>의 보도를 보면, 김 위원장은 ‘북-중 관계 강화·발전’과 ‘조선(한)반도·동북아 평화안정 보호에 있어 북-중 공동 노력’을 바란다고 밝혔고, 시 주석은 ‘중-조 우호·협력 관계 고도로 중시’와 함께 ‘관련 당사국의 냉정·절제, 소통·대화’를 강조했다. 미묘하다. 무엇보다 김 위원장이 동북아 평화안정과 관련해 “보호”라는 단어를 쓴 사실이 걸린다. ‘평화를 위한 핵억제력’이라는 병진노선의 주장을 전제로 한 것일 수 있어서다. 보도되지 않은 내용이 뭔지 지켜볼 필요가 있다.

북·중 양국은 2011년 5월 김정일 국방위원장의 방중 이후 5년 넘게 정상회담을 하지 못하고 있다. 당연히 시 주석과 김정은 위원장 체제 등장 이후에도 정상회담이 없었다. 양국은 지금껏 서로 상대방한테 ‘당신네가 오라’고 요구해왔다는데, 북쪽이 핵 문제에서 의미있는 카드를 중국 쪽에 내놓는다면 시 주석의 평양 방문도 가능하리라는 게 양국 관계에 밝은 전직 고위 인사들의 분석이다. 마침 7월11일은 북-중 우호조약 55돌이다. 진징이 베이징대 교수는 “중-조 우호조약 55돌 기념행사와 관련한 제안이 오갔을 수 있다”고 말했다.

이제훈 기자, 베이징 도쿄/김외현 길윤형 특파원

nomad@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![이재명, 연설 중 국힘 소리 지르자 “들을게요, 말씀하세요” [현장] 이재명, 연설 중 국힘 소리 지르자 “들을게요, 말씀하세요” [현장]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0210/581739172611582.webp)