박 대통령, 사드 배치 언급 이어

미, 한·일과 MD강화 논의 밝혀

둘 다 중국에 가장 예민한 사항

도넘은 공세로 북·중 되레 밀착

한-중, 미-중 관계 악화 불러

동북아 정세 불안 키울 우려도

미, 한·일과 MD강화 논의 밝혀

둘 다 중국에 가장 예민한 사항

도넘은 공세로 북·중 되레 밀착

한-중, 미-중 관계 악화 불러

동북아 정세 불안 키울 우려도

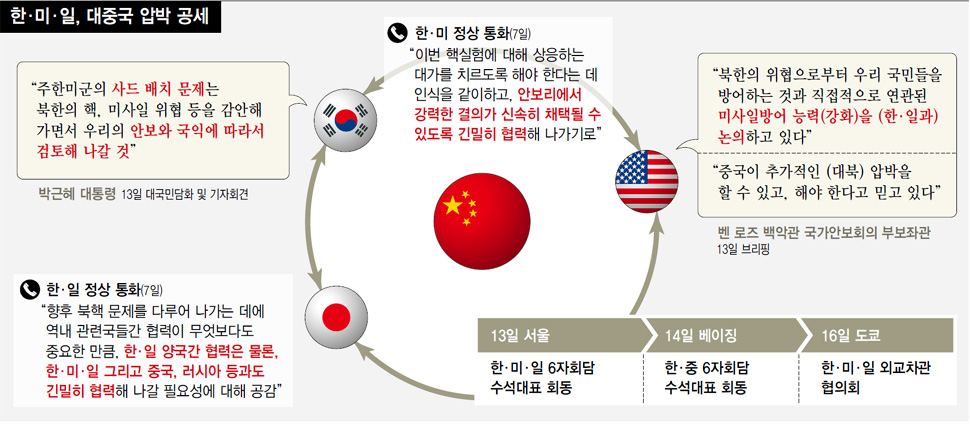

한·미 양국 정부가 대북 제재의 수위를 높이라며 중국에 전방위 압박을 가하고 있다. 특히 중국이 가장 예민하게 받아들이는 사드 배치 검토나 미사일방어(MD) 시스템 논의 등까지 거론하고 있다. 이는 일종의 레드라인(금지선)을 넘어서는 것으로, 한-중 관계와 미-중 관계 악화를 불러와 북한 핵실험과는 또다른 차원의 동북아 정세 불안정을 야기할 것으로 보인다.

박근혜 대통령의 ‘사드 배치 검토’ 발언에 이어 벤 로즈 미 백악관 국가안보회의 부보좌관이 13일(현지시각) 한·일과 미사일방어 능력 강화를 논의하고 있다고 공개한 것은 전략적으로 몇가지 의미를 담고 있다.

우선, 북한의 4차 핵실험에 대해 양자 제재보다는 중국을 끌어들여 유엔 안전보장이사회(안보리) 차원의 다자 제재 강화에 1차적인 주안점을 두겠다는 것이다. 미국이 독자적으로 행하는 양자 제재는 북한의 반발이 거셀 경우 미국 입장에서도 위험 부담이 따르기 때문이다.

둘째, 이런 전략의 연장선에서 중국을 대북 제재 강화에 끌어들이기 위해 적성국에나 행사하는 군사적인 강압 전략을 펼치겠다는 것이다. 실제로 이날 로즈 부보좌관은 한·일과 엠디 논의를 하고 있다고 밝히면서 “북한의 핵실험에서 알 수 있듯이, 중요한 것은 현재의 (중국의) 현상유지 정책이 (한반도를) 불안정하게 하고 있다는 것”이라고 주장했다. 대북 제재를 강화하지 않을 경우 중국의 안보 환경이 불안해질 수 있다는 점을 실력행사로 보여줄 수 있다는 경고인 셈이다.

로즈 부보좌관이 언급한 엠디의 범주 안에 사드가 들어 있는지는 분명하지 않다. 사드가 엠디 체계에서 핵심 요격 수단이기는 하지만, 큰 틀에서 보면 한·미·일 정보 공유 약정을 좀더 구속력 있는 협정으로 제도화하는 것, 삼국간 엠디 상호운용체계의 일체화 등도 모두 미국 주도의 엠디 체계를 구성하는 것이다.

그럼에도 미국이 중국 압박 차원에서라도 사드 카드를 만지작거리고 있을 가능성은 충분히 존재한다. 워싱턴의 기류를 종종 대변해왔던 빅터 차 전략국제문제연구소(CSIS) 한국석좌는 이날 하원 청문회에서 “한국이 과거 거부감을 보이기는 했지만 이제 사드의 한반도 배치를 포함해 미사일방어 체계 강화를 논의할 필요가 있다”고 주장했다. 사드 배치 필요성에 대한 여론을 조성하기 위해 사전 정지 작업을 하는 것으로 볼 여지가 있다.

피터 쿡 미 국방부 대변인도 지난 7일 정례브리핑을 통해 “사드 (한국) 배치에 대해 공식적인 논의는 없었다”면서도 “(군사적) 역량과 동맹관계를 전진시키는 것과 관련해 이것(사드)이 앞으로 한국과 얘기할 큰 논의의 일부”라며 가능성을 열어놨다. 또한 꼭 사드 배치가 아니어도, 미국 주도의 한·미·일 엠디 논의를 중국은 자신들을 군사적으로 견제 또는 봉쇄하기 의한 의도로 보고 있다.

그러나 군사적 수단을 동원한 대중 압박은 한·미의 자승자박이 될 가능성이 커 보인다. 중국이 군사적 위협 인식을 강하게 느낄수록 북한에 대한 전략적 가치가 커지고, 한·미가 원하는 대북 제재 강화보다는 껴안기 전략으로 경도될 확률이 높기 때문이다.

워싱턴/이용인 특파원, 이제훈 기자 yyi@hani.co.kr

로즈 부보좌관이 언급한 엠디의 범주 안에 사드가 들어 있는지는 분명하지 않다. 사드가 엠디 체계에서 핵심 요격 수단이기는 하지만, 큰 틀에서 보면 한·미·일 정보 공유 약정을 좀더 구속력 있는 협정으로 제도화하는 것, 삼국간 엠디 상호운용체계의 일체화 등도 모두 미국 주도의 엠디 체계를 구성하는 것이다.

그럼에도 미국이 중국 압박 차원에서라도 사드 카드를 만지작거리고 있을 가능성은 충분히 존재한다. 워싱턴의 기류를 종종 대변해왔던 빅터 차 전략국제문제연구소(CSIS) 한국석좌는 이날 하원 청문회에서 “한국이 과거 거부감을 보이기는 했지만 이제 사드의 한반도 배치를 포함해 미사일방어 체계 강화를 논의할 필요가 있다”고 주장했다. 사드 배치 필요성에 대한 여론을 조성하기 위해 사전 정지 작업을 하는 것으로 볼 여지가 있다.

피터 쿡 미 국방부 대변인도 지난 7일 정례브리핑을 통해 “사드 (한국) 배치에 대해 공식적인 논의는 없었다”면서도 “(군사적) 역량과 동맹관계를 전진시키는 것과 관련해 이것(사드)이 앞으로 한국과 얘기할 큰 논의의 일부”라며 가능성을 열어놨다. 또한 꼭 사드 배치가 아니어도, 미국 주도의 한·미·일 엠디 논의를 중국은 자신들을 군사적으로 견제 또는 봉쇄하기 의한 의도로 보고 있다.

그러나 군사적 수단을 동원한 대중 압박은 한·미의 자승자박이 될 가능성이 커 보인다. 중국이 군사적 위협 인식을 강하게 느낄수록 북한에 대한 전략적 가치가 커지고, 한·미가 원하는 대북 제재 강화보다는 껴안기 전략으로 경도될 확률이 높기 때문이다.

워싱턴/이용인 특파원, 이제훈 기자 yyi@hani.co.kr

한·미·일, 대중국 압박 공세

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)