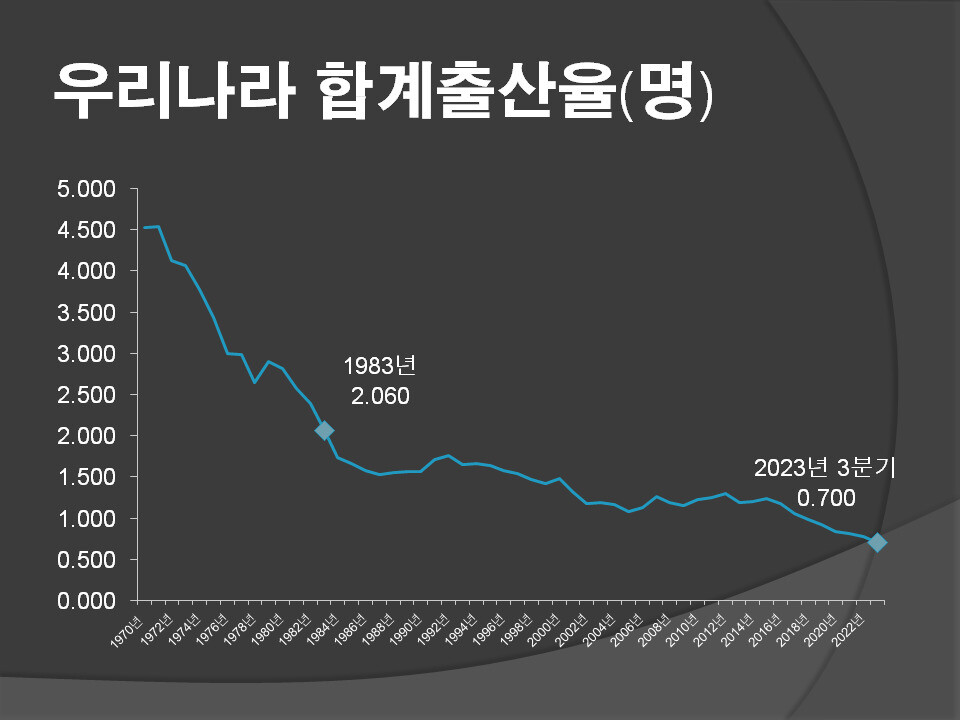

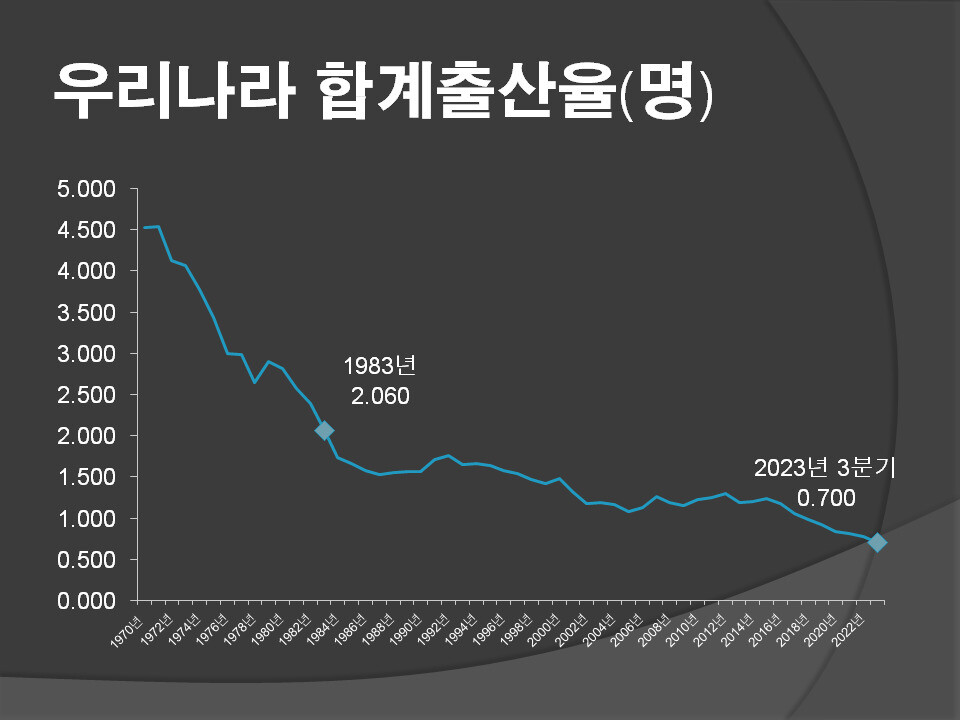

우리나라 합계출산율이 바닥을 모르고 떨어지고 있다. 통계청이 지난달 29일 발표한 3분기 합계출산율은 0.7명으로 집계됐다. 분기 합계출산율은 1분기에 가장 높고, 4분기에 가장 낮다. 이대로 가면 올해 4분기엔 0.6명대로 떨어지게 된다. 세계 최저이고, 인구학자들도 상상해본 적 없는 수준이라고 한다. 머지않아 ‘인구 위기’가 닥칠 가능성이 더욱 높아졌다. 그동안 내놓은 수많은 대책이 왜 효과를 보지 못하는지 근본부터 돌아봐야 한다.

우리나라 합계출산율은 2018년(0.98명)부터 1.0명을 밑돌기 시작했는데 가파른 하락세가 지금도 꺾이지 않는다는 데 사태의 심각성이 있다. 통계청은 애초 올해 합계출산율을 0.73명(중위 추계)으로 내다봤다. 4분기 합계출산율이 0.71명을 넘어야 달성 가능한데, 월간 출생아 수의 감소 추세로 보아 가능성이 희박하다. 추세를 바꾸기는커녕, 하락에 브레이크조차 걸지 못하고 있는 게 우리 현실이다.

한국은행은 3일 내놓은 ‘초저출산 및 초고령사회 ― 극단적 인구구조의 원인, 영향, 대책’이란 보고서에서 출산율이 이대로 간다면 2050년에 한국 경제의 실질 추세성장률이 마이너스로 떨어질 것이라고 내다봤다. 인구 감소는 2019년부터 이미 시작됐는데, 그때부터는 경제규모도 줄어든다는 것이다. 뉴욕타임스 칼럼니스트 로스 다우섯은 2일치 칼럼에서 “한국의 인구 감소 속도가 흑사병 창궐로 인구가 급감했던 14세기 유럽보다 더 빠를 수 있다”고 평가했다. 급격한 인구 감소는 마이너스 성장이나 국력의 쇠퇴를 가져올 뿐 아니라, 연금제도 등 여러 제도의 작동을 삐걱거리게 하고 내부 갈등을 격화시킬 가능성이 높다.

청년 세대의 불안정한 경제적 지위, 주거비와 자녀 교육비 부담, 여성에게 집중된 양육·돌봄 부담 등이 혼인 기피, 저출생의 원인임은 잘 알려져 있다. 그럼에도 사태가 갈수록 나빠지기만 하는 것은 문제 해결을 위한 자원 투입이 부족하고 비효율적이기 때문이다. 우리는 대통령을 위원장으로 하는 저출산·고령사회위원회를 두어 대응하고 있는데, 위원회의 존재감은 여전히 미약하다. 윤석열 대통령은 3월28일 열린 1차 회의를 주재한 뒤 더는 회의에 참석하지 않고 있다. 대통령이 3월 초 주문한 ‘국민이 체감할 수 있는 과감하고 확실한 저출산 대책’도 보이지 않는다. 이래선 정말 ‘국가가 소멸할 수도 있다’는 위기의식을 갖고, 위원장인 대통령이 적극 나서야 한다.