[편집국에서] 권태호

에디터부문장

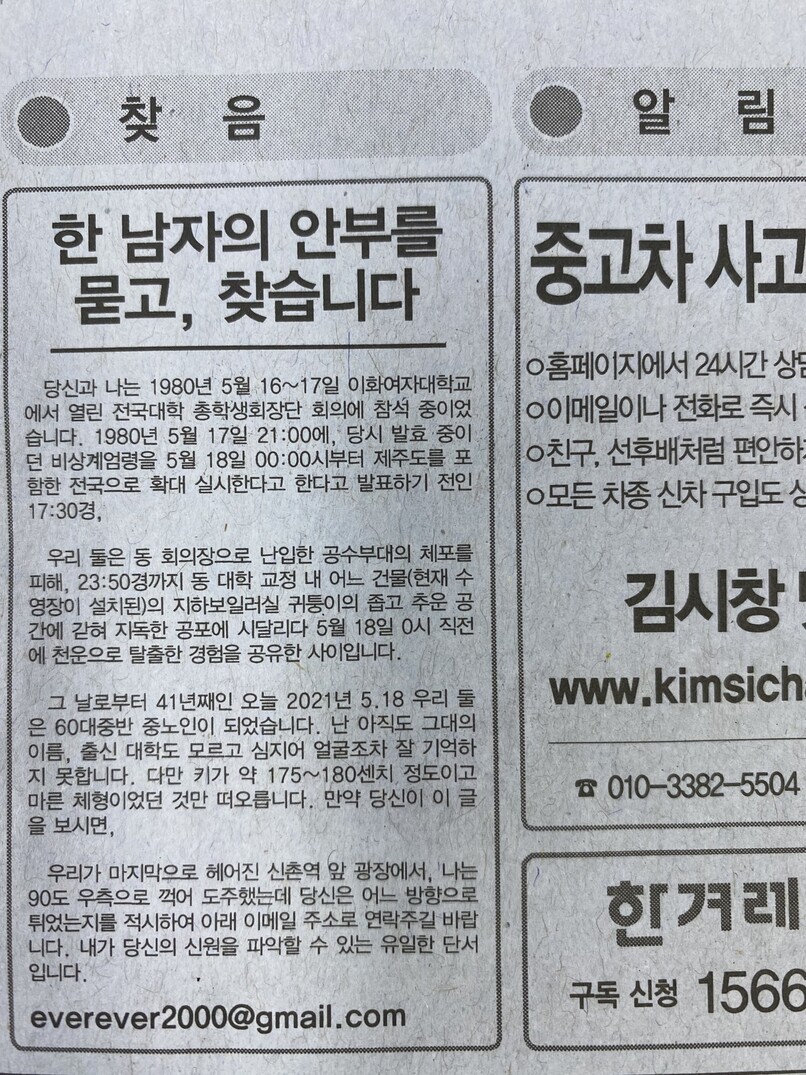

“한 남자의 안부를 묻고, 찾습니다”

지난 5월18일치에 실린 <한겨레> 생활광고가 잔잔한 파문을 일으켰다. 이 광고주는 1980년 5월18일 이화여대에서 열린 총학생회장단 회의에 참석했다가 난입한 공수부대를 피해 어느 건물 지하보일러실에 숨어 몇시간 동안 함께 공포에 떨던 그때의 일을 담담히 적었다. 그리고 이름도, 성도, 얼굴도 기억나지 않는 ‘그 남자’를 찾는다. 확인할 유일한 단서로는 지금도 또렷이 기억하는, 신촌역 앞 그 남자가 ‘튀었’던 방향을 수수께끼처럼 제시했다. 단 네 단락, 일곱 문장이다. 하지만 무한한 상상을 불러일으킨다. 현직 장관을 비롯해 많은 이들이 이 광고를 공유하며 상념하고, 연민하고, 그리워하고, 아파했다. 다들 아스라한 자신들의 희미한 기억 저 너머를 떠올렸을지 모른다. 재만 남은, 식은 아궁이 속 뒤적여 작은 불씨 다시 피워 올리듯.

이분은 이 광고를 왜 한겨레신문에 했을까. 신문 구경도 힘든 요즘 세상에 ‘그 남자’가 기사도 아닌, 광고를 볼 가능성이 얼마나 있다고. 무한 전파가 가능하고 게다가 공짜인 페이스북은 왜 마다했을까. 그러나 ‘한 남자’를 찾는 이 광고가 ‘한겨레 생활광고’가 아닌 ‘트위터’나 ‘페이스북’이었더라도 이런 감흥이 있었을까.

나는 1993년 한겨레신문에 입사했다. 입사 전 같은 과 선후배 5~6명과 언론사 준비 스터디를 했다. 그중 두살 많은 선배 형과 동기 하나가 한겨레신문을 간절히 원했다. 나보다 더 많이 공부했고, 나보다 민주주의와 인권에 더 뜨거운 이들이다. 그해 한겨레신문 면접 대상 20명에 선배 형과 나, 두명이 올라갔다. 다들 말은 안 해도 그 형이 되길 더 바랐고 그렇게 될 줄 알았다. 그런데 얼떨떨히 그 형은 떨어지고 나만 됐다. 한없이 나를 부러워하던 동기는 방송사 피디(PD)가 됐고, 그 형은 다른 길로 나아갔다. 형 대신 들어온 나는 한동안 부채감을 안고 살았다. 들어와서도 선배들의 가르침을 받으며 성장했고, 후배들의 지원을 받으며 살았다. ‘한겨레신문 기자’라는 이유만으로 과분한 칭찬과 예우를 받은 적도 많다. ‘하늘을 우러러 한점 부끄럼 없는 삶’을 산 것도 아니다. 부채의식으로 시작한 한겨레신문 기자 생활인데, 탕감보단 부채를 더 쌓았다.

한겨레신문이 후원회원제를 실시한다. 이 후원회원제가 부채를 더할 것 같다. 유니세프도, 참여연대도 아닌 언론사가 ‘후원’을 받겠다는 걸 어떻게 말할까. 휴대폰을 켜기만 하면 얼마든지 뉴스를 공짜로 접하는 세상인데.

한겨레신문이 지금 ‘후원제를 하지 말아야 하는 이유’를 10가지 이상 댈 수 있다. 그러나 뉴스에는 돈이 들어가고, 누군가는 그 돈을 내야 한다. 우린 그 ‘누군가’가 ‘당신’이 되기를 원한다고 말하고 싶다. 나를 사랑한 사람은 잊어도 내가 사랑한 사람은 못 잊는 법, 우린 오랫동안 많은 사랑 받았건만, 지금 또 ‘사랑’을 갈구한다. 그리고 한겨레가 그 ‘사랑’을 제대로 갚아나가길 또 염원한다.

우린 무얼 하겠다고 후원을 바라나. 예전 같은 ‘독재 타도’가 아님은 분명하다. ‘진보세력 힘 실어주기’가 될 수도 없다. 사실을 사실대로 진실되이 말하는 것, 그것을 저널리즘이라 부른다면 그것을 하기 위함이다. 1980년 광주 시민들을 언론들은 ‘폭도’라 매도했다. ‘군홧발’ 때문이다. 지금은 돈이 ‘군홧발’이다. 어떤 형태의 ‘군홧발’에도 한겨레다움 잃지 않기 위해 ‘후원제’ 시작한다 하면 후원자들의 마음에 조금이나 닿을까.

‘민주주의는 한판의 승부가 아니다’라는 호소와 시민들의 염원으로 한겨레신문이 만들어졌다. 이후 시민들과 한겨레신문은 서로 부채감을 주고받았다고 본다. 후원제로 인해 한겨레신문의 부채감은 더해질 것이다. 끊임없이 제대로 탕감해나가야 할 것이다.

<한겨레>에 ‘그 남자’ 찾는 광고를 낸 그 광고주의 삶을 그려본다. ‘중노인’이 되었지만, 고갱이는 변하지 않았을 것이다. 41년 전 젊은 날 자신 앞에, 그리고 ‘그 남자’ 앞에 설 수 있을 만큼의 삶을 살았을 것이다. 그러니 ‘그 남자’를 찾을 수 있고, 그 광고를 ‘한겨레’에 낼 수 있었을 것이다. 33살 한겨레가 ‘60대 중반 중노인’이 되더라도 ‘그 남자’를 찾을 수 있기를, ‘그 남자’의 눈을 똑바로 쳐다볼 수 있기를 바란다.

ho@hani.co.kr