지난달 국제학술지 <네이처 커뮤니케이션스>에는 ‘고통을 느끼는 인공지능’을 개발했다는 싱가포르 난양공대 연구진의 논문이 소개됐다. 사람 신경조직과 닮은 통증 수용체계를 구현해, 로봇이 강한 충격으로 피부나 기계장치가 손상됐을 때 스스로 복구할 수 있도록 한 기능이다. 연구진은 로봇이 손상을 스스로 감지해 복원하는 기능을 ‘고통 감지와 치유 기능’으로 표현했다.

고통을 느끼고 자가치유하는 로봇은 아이작 아시모프의 “로봇은 스스로를 보호해야 한다”는 과학소설 속 ‘로봇 3원칙’이 현실로 구현되고 있음을 보여준다. 눈부신 기술 발달은 <터미네이터>의 스카이넷같은 사악한 인공지능에 대한 우려로 이어진다. 스티븐 호킹, 일론 머스크 등이 ‘강한 인공지능’ 출현은 인류 종말이 될 것이라고 우려하는 배경이다.

현실에선 인공지능 로봇과 자동화가 확산되고 있다. 로봇과 알고리즘은 ‘4차 산업혁명’의 핵심 개념으로, 사람 노동의 비일관성과 편견, 비능률을 제거할 산업적 해법으로 제시되고 있다. 국제로봇연맹의 발표에 따르면, 2020년 한국의 노동자 1만명당 산업로봇은 전년도 774대에서 855대로 늘어나며 싱가포르에 이어 세계 2위를 기록할 것으로 보인다. 배달, 서비스, 운전 등 플랫폼 노동의 업무 배정에도 인공지능 활용 알고리즘이 광범하게 채택되고 있다.

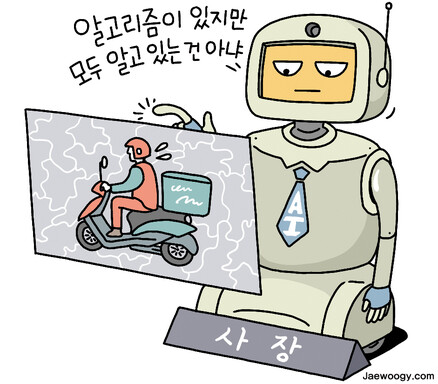

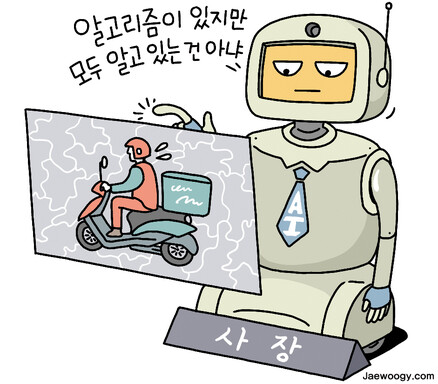

최근 택배 노동자들을 잇단 사망으로 내몬 플랫폼 노동의 배경에 ‘인공지능(AI) 사장님’이 있다는 사실이 보도로 알려지고 있다. 배달 플랫폼의 ‘인공지능 추천 배차’는 라이더들에게 25분 거리를 “15분에 가라”는 식으로 지시하고 있지만, 지시하는 ‘인공지능 사장’은 보이지 않는다. 인간 작업관리자에겐 항의나 불평도 쏟아낼 수 있지만 보이지 않는 알고리즘에겐 불가능하다. 인공지능 알고리즘이 가쁜 호흡을 몰아쉬며 계단을 오르내리는 플랫폼 노동자들의 절박한 사정을 공감할 리 없다.

영화 <에이아이(A.I.)>와 달리 인공지능은 인간처럼 고통을 느낄 수 없다. 인공지능의 자가진단과 복구 기능은 인간 신경체계를 흉내낸 시뮬레이션일 뿐이다. 인간의 고통은 생존을 돕는 반응체계이자 사회적 소통과 협력의 길을 알려주는 공감의 도구다. 강한 인공지능이 지배할 미래를 걱정할 게 아니다. 공감과 연민을 모르는 알고리즘이 지배하는 노동 현실에 대한 대책이 시급한 상황이다.

구본권 ㅣ 산업팀 선임기자 starry9@hani.co.kr