가장 원초적인 형태의 세금은 인두세다. 사람마다 똑같이 내는 개세주의다. 과거 공동체를 유지하기 위한 돈은 이렇게 십시일반했다. 이 돈으로 공동체를 지키는 병사들을 유지하고 제사를 지냈다. 인두세는 지금도 주민세 형태로 남아 있다.

공동체 규모가 커지고 개인 간 격차가 벌어지면서 ‘담세 능력’에 따른 과세 원리가 도입됐다. 재산세·소득세의 시초다. 농경사회 땐 주로 농지와 그 생산물에 세금을 물렸다. 당시엔 그게 재산이자 곧 소득의 사실상 전부였다. 한자어 조세(租稅)에 ‘나라가 떼어가는 곡물’이라는 뜻이 담긴 이유다. 상업이 발달하고 화폐가 널리 통용되면서 돈으로 내는 세금(稅金)이 됐다.

근대 시민사회는 과세와 납세의 원칙이 실질적으로 성문화된 시기다. ‘조세법률주의’는 영국의 대헌장과 권리장전, 프랑스 대혁명 등을 거치면서 대부분의 나라에서 헌법으로 명문화됐다.

독일의 조세기본법은 조세의 정의를 ‘특별한 반대급부(이익)가 아니라 오로지 의무에 따라 법률이 정하는 요건에 해당하는 모든 이들에게 공적단체(국가)가 부과하는 돈’으로 규정한다. 미국에서는 ‘공동체 전체의 편익을 제공하는 재화와 서비스를 위해 필수적으로 정부에 내야 하는 돈’으로 본다.

조세법률주의는 국가의 징세권과 시민의 재산권을 규율하는 일종의 계약이다. 납세 의무에는 반대급부가 전제되지 않는다. 그러나 반드시 법률로 과세해야 한다. 국가의 임의적인 재산권 침해가 없도록 하기 위해서다. 중세 절대군주의 약탈적인 징세와 이에 대한 시민들의 저항의 역사가 남긴 중요한 경험칙의 산물일 것이다.

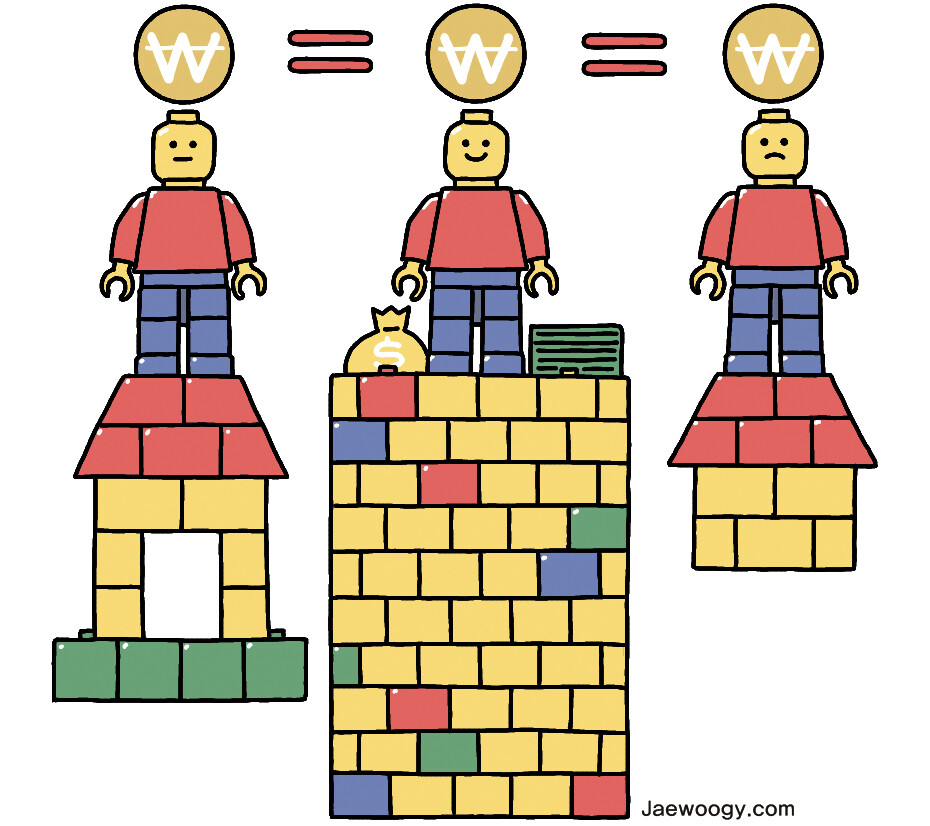

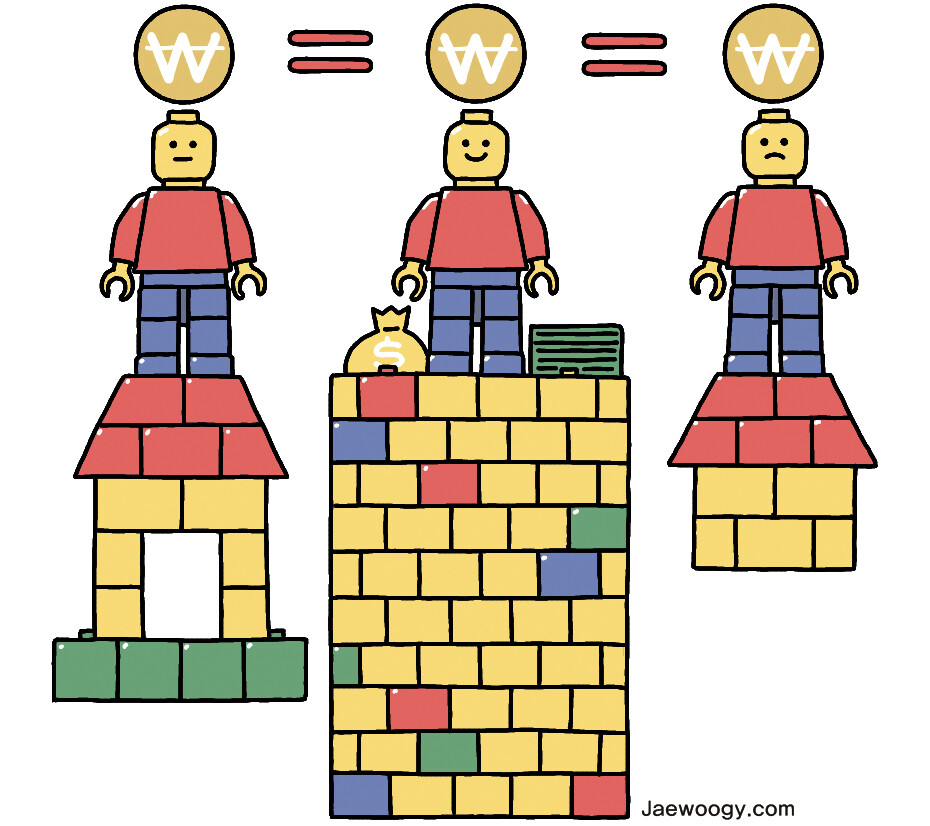

민주주의가 싹튼 고대 그리스에선 ‘같은 것은 같은 대로, 다른 것은 다른 대로’ 분배하는 게 과세 정의에 부합(노형철의 <세법요해>)한다고 봤다. 이런 ‘비례적 정의론’은 현대 국가에서도 중요한 조세 원리로 작동한다. 물건을 살 때 누구나 똑같이 내는 부가가치세는 ‘같은 대로’ 내는 것이고, 누진적으로 더 많이 내는 재산세·소득세는 ‘다른 대로’ 부담하는 것이다.

고대 그리스에선 부족한 세금을 부유층의 기부로 벌충했다고 한다. 집부자들이 보유세 인상에 핏대를 올리는 우리 현실이 착잡하다.

김회승 논설위원 honesty@hani.co.kr