까다로운 규칙·절차를 뜻하는 ‘레드 테이프’(빨간 끈)의 뿌리는 16세기 초 카를 5세 황제 치하의 신성로마제국에 닿아 있다. 당시 드넓은 제국 곳곳에서 보내온 서류 중 급히 처리할 것을 빨간 끈으로 묶어 구분 관리한 데서 비롯됐다고 한다. 행정 절차의 효율성을 높이기 위한 것이었다.

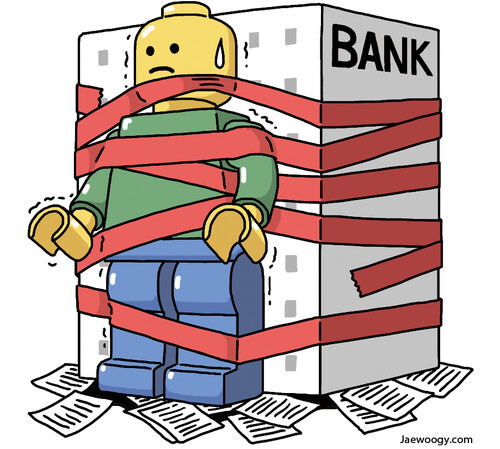

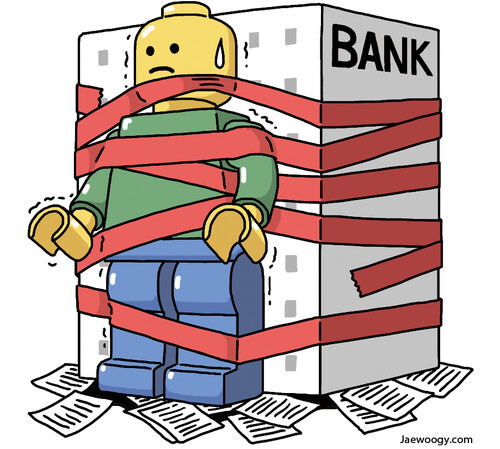

레드 테이프가 지금은 애초 뜻과 정반대로 관료제적 일 처리의 비효율성을 상징하는 말로 변했다. 신속한 일 처리를 위한 수단에 지나지 않는 빨간 끈이 세월이 흐르는 동안 그 자체로 목적이 돼버린 탓이다. 미국의 사회학자 로버트 머튼이 관료제의 부작용으로 레드 테이프를 지목하면서 널리 쓰이게 됐다고 한다.

서양의 레드 테이프에 들어맞는 동양의 짝은 ‘번문욕례’다. 수많은 서류와 결재 단계를 요구하는 관료적 일 처리 과정이 마치 실타래처럼 복잡하고 수놓듯 더디다는 뜻을 담았다. 명확한 규칙과 공정한 절차가 형식에 얽매임에 따라 오히려 비합리적인 결과로 이어진 데서 동서양이 다르지 않았던 모양이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 코로나19에 느긋해하던 기존의 태도를 버리고 지난 13일(현지시각) 국가비상사태를 선포할 때 레드 테이프를 거론한 바 있다. “의료 행정의 빨간 끈을 철폐하겠다”는 약속이었다. 방역 과정에서 번거롭고 까다로운 규칙이나 절차가 꽤 많았던 듯하다.

국내에선 방역의 레드 테이프보다 금융의 빨간 끈이 더 문제다. 코로나19 사태로 극심한 어려움에 빠진 중소기업, 소상공인에 대한 금융 지원 방안이 병목에 걸려 현장에선 먹히지 않는다고 난리다. 매출 감소 입증 같은 복잡한 구비 서류, 지원 시스템 구축 미비, 대출 보증 지연으로 제때 대출이 이뤄지지 않고 있다는 항변이 쏟아진다.

트럼프 대통령이 비상사태를 선포한 날 문재인 대통령은 ‘전례 없는 대책’을 당부했지만, 금융 현장은 ‘전례 있는 대책’에서 크게 못 벗어난 모습이다. 은행 쪽에서는 아무리 급해도 소정의 절차는 거쳐야 한다고 항변할지 모르겠지만, 대출 자격과 담보 가치만 주로 따지는 기존의 관행을 답습하는 데 머물러 있는 건 아닌지 돌아볼 일이다. 금융 분야는 실물 부문과 따로 존재할 수 없다. 한데 묶인 운명 공동체다. 은행의 존재 의미를 새삼 묻는다.

김영배 논설위원

kimyb@hani.co.kr