한국전쟁이 끝나고 1955년부터 10년 동안 900만명이 태어났다. 이들이 입학하기 시작한 1960년대 교실과 교사는 턱없이 부족했다. 정부는 오전반과 오후반 ‘2부제 수업’을 시행했다. 한 학년에 20개 학급을 넘긴 서울 시내 초등학교는 ‘3부제 수업’을 진행했다. 학생이 없어 폐교가 잇따르는 현실에선 먼 나라 이야기 같지만 1990년대까지 2부제 수업은 흔한 교실 풍경이었다.

‘부제’가 가장 다양하게 적용된 건 자동차다. 교통량 조절, 유가 대책, 미세먼지 저감 등을 이유로 번호판 끝자리를 기준으로 2부제, 5부제, 10부제까지 운용했다. 휘발유 소비 증가율 세계 1위의 불명예를 떠안은 정부는 1992년 2월1일 정부 및 정부투자기관에 ‘차량 10부제’를 강제했다. 끝번호를 홀짝으로 나눈 ‘차량 2부제’는 2002년 한·일 월드컵 때 처음 도입했고, 국제 유가가 폭등한 2008년 7월에도 잠시 공공기관 차량 2부제를 시행했다. 그러나 미세먼지가 현안으로 떠오른 2017년, 대기 질에 따라 수도권과 6대 광역·특별시도 소재 국가기관에 2부제를 강제하는 ‘미세먼지 비상저감조치’가 도입되면서 이젠 일상이 됐다.

코로나19가 확산하자 중앙재난안전대책본부는 2월25일부터 공공기관 차량 2부제를 잠정 중단했다. “정부의 총력 대응을 돕기 위한 조처”였다.

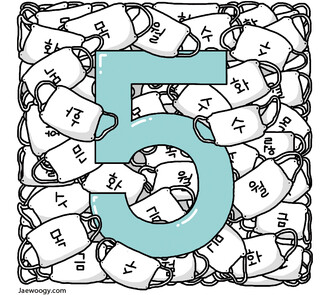

9일부터 ‘마스크 5부제’를 처음 실시한다. 신분 확인과 중복 구매 확인 시스템으로 구매 이력까지 조회해 출생연도 끝자리 수에 따라 요일별로 개인당 2개의 마스크를 판매하는 방식이다. “공산당식 배급제” “북한 따라 하기” “살다 살다 이제 마스크 5부제까지 하는 무능한 정부”라는 보수 세력의 비난이 드세다. 하지만 ‘부제’는 부족함을 해결하면서 공정성을 담보하는 전통 있는 해법이다. 하루 생산능력을 1300만개로 올렸지만 5178만명에 이르는 국민의 요구를 충족하기엔 물량이 달리니 선택의 여지가 없다. 마스크 사재기를 막기 위해 타이는 징역 7년, 이란은 교수형에까지 처할 수 있다고 밝혔다. 더불어 살기 위해선 불편함을 감수하고 더 절박한 이에게 양보하는 시민의식이 절실하다.

신승근 논설위원

skshin@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![때리면 반칙, 20년 형동생의 약속대련 논쟁 [유레카] 때리면 반칙, 20년 형동생의 약속대련 논쟁 [유레카]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0124/53_17060843105029_20240124503317.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)