국내에서 영화로도 만들어진, 중국 작가 위화의 장편소설 <허삼관 매혈기>는 1950~60년대의 베이징을 배경으로 삼고 있다. 가족을 먹여 살리기 위해 자신의 피를 뽑아 파는 ‘허삼관’이라는 남자의 인생 이야기다. 중화인민공화국 초창기인 당시만 해도 매혈이 성행했던 모양이다.

돈을 벌려고 글자 그대로 피땀을 흘리는 매혈 행위가 그 시절 우리나라에서도 많았다고 한다. 1955년 문을 연 서울 백병원 혈액은행 앞에는 피를 팔려는 사람들로 장사진을 이루곤 했다고 당시 신문은 전한다. 건강할 때 피를 뽑아뒀다가 급히 필요할 때 수혈할 목적으로 설립한 혈액은행이 매혈 장소로 변질됐던 것이다. 매혈 순서에서 앞자리를 차지하려고 싸움이 벌어졌다는 참담한 피눈물의 사연도 남아 있다.

혈액 매매를 넓은 의미의 장기 매매로 여겨 법으로 금지한 것은 1999년이었다. 헌혈한 이에게 문화상품권을 나눠주던 시절도 있었는데, 숭고한 뜻을 깎아내린다는 이유로 2011년 중단됐다.

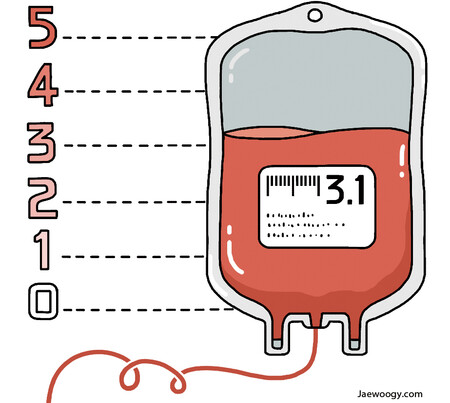

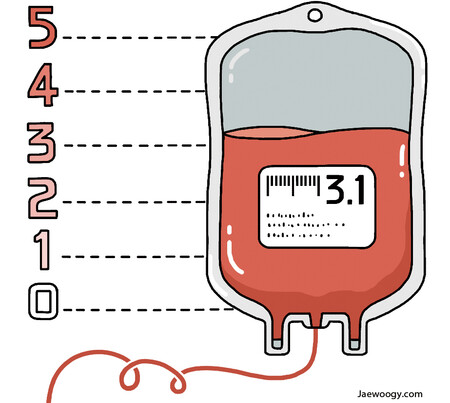

코로나19 탓에 국내 혈액 수급에 비상이 걸렸다. 1~2월엔 설 연휴와 각급 학교 겨울방학이 끼어 있어 안 그래도 헌혈이 부족한 터에 엎친 데 덮친 격이 됐다. 외출 자제로 개인 헌혈이 줄고, 기업이나 군부대의 헌혈 행사가 잇따라 취소되고 있다. 대한적십자사에 따르면 안정적인 혈액 보유량(한마음혈액원 포함)은 ‘5일분’ 이상인데 3일 3.4일분, 4일 3.1일분으로 ‘주의’ 단계인 3일분 미만으로 떨어지기 직전이다.

국내에선 매혈뿐 아니라 수혈용 혈액의 수입도 금지돼 있다. 의약품 제조용 혈액만 수입할 수 있다. 모자라는 피를 채우는 길은 오로지 헌혈뿐이다. 적십자사 혈액통계연보를 보면, 헌혈자 실인원 수는 2013년 169만5193명에서 2018년 147만9867명으로 줄었다. 헌혈률(실인원 기준)은 4.46%에서 3.75%로 떨어졌다.

국내에서 헌혈을 관리하는 기관은 보건복지부 산하 공공기관인 적십자사 혈액관리본부와, 비영리 기관인 대한산업보건협회 부설 한마음혈액원 두곳이다. 헌혈을 하려면 이들 기관에서 운영하는 헌혈버스나, ‘헌혈의 집’(적십자사), ‘헌혈카페’(한마음)를 찾아가면 된다. 가까이서 헌혈을 할 수 있는 차량이나 장소는 인터넷 누리집에 안내돼 있다.

김영배 논설위원 kimyb@hani.co.kr