올해는 한국 최초의 근대 장편소설로 일컫는 춘원 이광수의 <무정>이 발표된 지 100년 되는 해다. 춘원은 <무정>을 쓰기에 앞서 몇 편의 단편소설을 썼는데, 그중 가장 먼저 발표한 것이 일본 유학 중이던 18살 때 일본어로 쓴 <사랑인가>다. 자전적 성격이 강한 <사랑인가>는 춘원의 내면을 읽어내는 데 유용한 지침을 준다. <사랑인가>의 주인공 문길은 지은이 춘원처럼 어려서 부모를 잃고 주위의 도움을 받아 도쿄로 유학한다. 이 소설에서 단연 눈길을 끄는 것은 동성에 대한 문길의 사랑이다. ‘벗이 없다는 비애’에 시달리던 문길은 학교 운동회에서 연하의 일본인 소년 마사오를 발견하고 연모의 불길에 휩싸인다. 문길은 혈서를 써 자신의 격렬한 심경을 고백하지만 돌아오는 것은 마사오의 냉정한 무시다. 좌절한 문길은 기찻길에 몸을 던져 자살할 생각을 한다. <사랑인가>는 남녀를 주인공으로 한 연애소설을 빼닮았다.

<한국 남성을 분석한다>에 실린 권김현영의 글 ‘근대 전환기 한국의 남성성’은 춘원의 이 소설에서 ‘식민지 남성성’의 한 전형을 찾아낸다. 식민지 조선의 남자는 식민제국 일본의 남자와 대등해지려고 ‘사랑’이라는 관계에 매달리는데, 이 관계에서 여성의 자리에 놓이는 쪽은 식민지 남자다. 식민제국과의 관계에서 여성이 된 식민지 남자는 식민지 내부의 동족 남자나 여자에게 가부장적 남성성을 과시함으로써 상처 난 ‘남자다움’을 복원하려고 한다. 친일파로 돌아선 춘원은 1940년 “먼저 조선인은 힘 있는 일본 국민이 되지 않으면 안 된다”고 썼다. 이런 식민지 남성성은 해방 뒤에도 달라지지 않은 것 같다. 강한 것 앞에서는 한없이 약해지고 약한 것 앞에서는 근육질이 되는 이중성이 미국을 연모하는 한국 지배세력의 모습이었다. 사드 배치 과정과 강경화 청문회는 한국 남성성의 비루한 이중적 내면을 그대로 보여주었다. 언제까지 이 낡은 식민성에 머물러야 하는가.

고명섭 논설위원 michael@hani.co.kr

<한국 남성을 분석한다>에 실린 권김현영의 글 ‘근대 전환기 한국의 남성성’은 춘원의 이 소설에서 ‘식민지 남성성’의 한 전형을 찾아낸다. 식민지 조선의 남자는 식민제국 일본의 남자와 대등해지려고 ‘사랑’이라는 관계에 매달리는데, 이 관계에서 여성의 자리에 놓이는 쪽은 식민지 남자다. 식민제국과의 관계에서 여성이 된 식민지 남자는 식민지 내부의 동족 남자나 여자에게 가부장적 남성성을 과시함으로써 상처 난 ‘남자다움’을 복원하려고 한다. 친일파로 돌아선 춘원은 1940년 “먼저 조선인은 힘 있는 일본 국민이 되지 않으면 안 된다”고 썼다. 이런 식민지 남성성은 해방 뒤에도 달라지지 않은 것 같다. 강한 것 앞에서는 한없이 약해지고 약한 것 앞에서는 근육질이 되는 이중성이 미국을 연모하는 한국 지배세력의 모습이었다. 사드 배치 과정과 강경화 청문회는 한국 남성성의 비루한 이중적 내면을 그대로 보여주었다. 언제까지 이 낡은 식민성에 머물러야 하는가.

고명섭 논설위원 michael@hani.co.kr

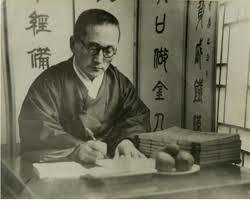

춘원 이광수

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![때리면 반칙, 20년 형동생의 약속대련 논쟁 [유레카] 때리면 반칙, 20년 형동생의 약속대련 논쟁 [유레카]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0124/53_17060843105029_20240124503317.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)