고위 공직자 인사청문회 도입은 김대중 대통령의 대선 공약이었다. 그는 15대 대선 당시 고위 공직자 부패를 막고 능력 부족에 따른 국정 파행을 막겠다며 인사청문회 도입을 약속했다. 2000년 2월 국회법에 인사청문 조항이 신설되고 6월 인사청문회법이 국회를 통과하면서, 국회 임명동의가 필요하거나 국회가 선출하는 고위공직자 23명이 첫 인사청문회 대상이 됐다. 노무현 대통령 당선 이후 2003년 4대 권력기관장(국가정보원장·검찰청장·경찰청장·국세청장)으로 확대했고, 2005년 7월에는 국무위원 전원에 대한 인사청문회가 도입됐다. 노 대통령은 “대통령의 권한 행사를 제약하는 것이 아니라, 인사의 공정성, 객관성, 절차의 신중성을 높이는 방안이 될 것”이라고 했다.

인사청문회는 대통령이 임명한 인사가 공직 수행에 적합한 인물인지, 국민을 대신해 국회가 검증한다는 취지를 담고 있다. 하지만 막상 청문회 과정에서 후보자가 잇따라 낙마하는 일이 벌어지며, 청문회는 곧바로 집권 세력의 ‘공적’이 됐다. 정권의 성격과 관계없이 여당은 인사청문회가 신상털기·망신주기 수단으로 전락했다고 비판하고, 야당은 검증의 필요성을 강조하며 대립해왔다. 게다가 여야의 극한 대치 속에 청문회가 파행되고 대통령이 청문보고서 채택과 무관하게 임명을 강행하는 모습은 어느덧 ‘뉴 노멀’이 됐다. 노무현 정부(3건)와 이명박(17건)·박근혜(10건) 정부를 거치며 늘어나는 추세를 보이더니, 문재인 정부에선 34건에 이르렀다. 윤석열 대통령은 이미 18건을 임명 강행해, 집권 1년4개월 만에 전 정부 기록의 절반을 넘겼다. 인사청문회가 요식 행위로 전락했다는 지적이 나오는 이유다.

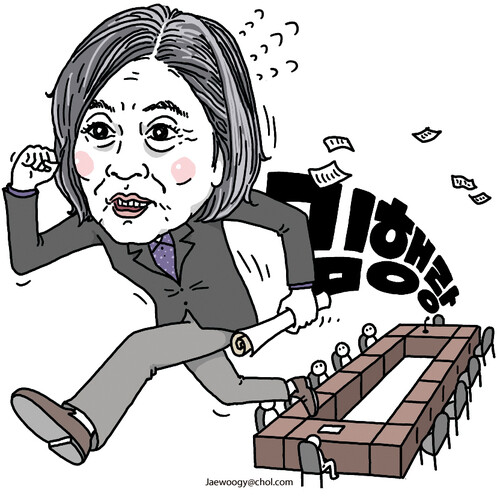

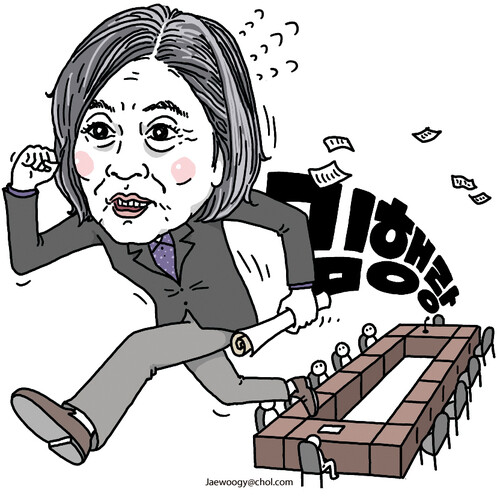

지난 5일 김행 여성가족부 장관 후보자가 인사청문회 도중 나가버린 이른바 ‘김행랑’(김행+줄행랑) 사태는 청문회 23년 역사에 ‘새로운 지평’을 열었다. 그간 소수당이 항의 차원에서 집단 퇴장한 적은 있지만, 후보자가 청문회장을 떠난 사례는 이번이 처음이다. 인사청문회를 한순간에 웃음거리로 만들어버린 장면이었다. ‘청문회 무용론’에 기름을 부은 셈이다. 하지만 인사청문회는 공직자에 대한 공개 검증을 통해 주권자인 국민의 알 권리를 보장하는 장치다. 임명권자는 사전 검증을 더욱더 철저히 하고, 국회는 ‘아무개 방지법’으로 청문회를 정쟁 대상으로 삼는 대신 정상화 방안을 함께 고민해야 한다.

최혜정 논설위원

idun@hani.co.kr