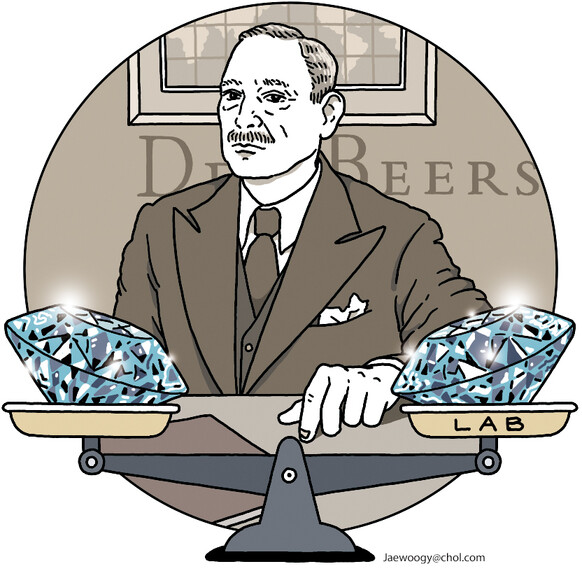

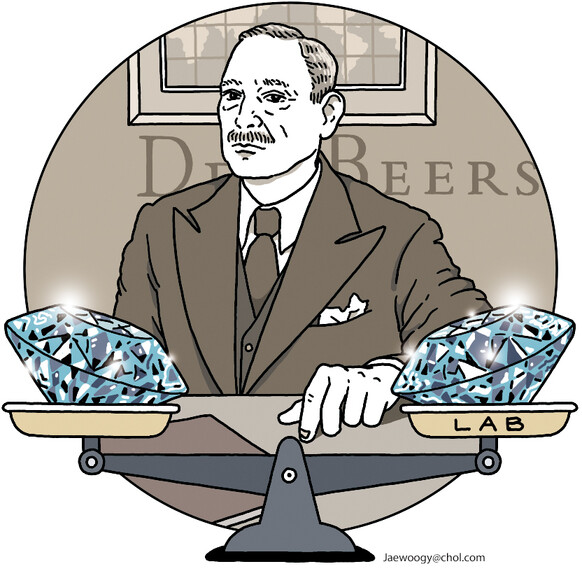

랩그론 다이아몬드의 성장으로 쇠락기에 접어든 드비어스. 김재욱 화백

독일에 ‘오펜하임’이란 작은 마을이 있다. 13세기부터 유대인들이 정착했으나 박해가 잦았다. 이를 피해 프랑크푸르트 등 각지로 이주한 실향민 중엔 ‘오펜하이머’(오펜하임 출신이라는 뜻)라는 성을 쓰는 이들이 많다. ‘원자폭탄의 아버지’ 로버트 오펜하이머도 가계도를 따라가면 이 한적한 시골 동네가 나온다.

영국 이민의 후손인 어니스트 오펜하이머(1880~1957)는 ‘다이아몬드 제국’을 건설했다. 한때 전세계 물량의 90%를 쥐락펴락했던 ‘드비어스’ 신화의 주인공이다. 드비어스라는 이름은 1871년 다이아몬드 광맥을 우연히 발견한 남아프리카 공화국 농부 형제의 이름에서 유래했다. ‘명칭 유지’ 조건부로 드비어스를 사들인 제국주의자 세실 로즈한테서 1929년 회사를 재매입한 오펜하이머는 적대적 인수합병, 주가조작, 공급 조절과 가격 담합 등 온갖 수단을 동원해 글로벌 기업으로 키웠다.

번영의 결정적 계기는 광고 카피에서 나왔다. 드비어스는 1948년 미국 중산층을 겨냥해 대대적인 ‘약혼 반지’ 캠페인을 벌였다. 이때 처음 사용한 ‘다이아몬드는 영원하다’라는 헤드카피가 공전의 성공을 거두었다. 사랑의 징표는 다이아몬드라는, 불과 100년 전만 해도 존재하지 않던 환상을 대중에게 각인시켰다. 그 전까지 주로 공업용 수요에 그치던 다이아몬드가 일약 최고의 혼례용 보석으로 격상된 것이다. 수익률 높은 투자 대상으로도 각광받았다. 1950년 ‘중앙판매기구’라는 카르텔을 만들어 공급·유통망을 장악한 드비어스는 2011년 이 기구가 해체될 때까지 전세계 시장을 주물렀다.

그러나 1990년대 러시아와 오스트레일리아, 캐나다 업체들이 카르텔 참여를 거부하자 아성에 금이 갔다. ‘블러드 다이아몬드’ 논란도 수요 감소에 한몫했다. 결정타는 연구소에서 배양한 ‘랩그론 다이아몬드’의 출현이다. ‘천연’을 능가하는 무결점에 가격까지 저렴한 합성 다이아몬드는 인도 수라트, 중국 후난성에서 대량생산돼 원석 가격을 거침없이 끌어내리고 있다. 지난해 7월 캐럿당 1400달러였던 원석 가격은 올해 7월 850달러까지 떨어졌다. 드비어스의 시장 점유율은 한때 20%대로 내려앉기도 했다. 지난 6월 미국을 방문한 나렌드라 모디 인도 총리가 질 바이든 여사에게 7.5캐럿짜리 랩그론 다이아몬드를 선물한 것은 드비어스의 쇠락을 보여주는 상징적 장면이다. 영원한 제국은 없다.

강희철 논설위원

hckang@hani.co.kr