갈릴레오 갈릴레이는 망원경으로 달을 관측한 최초의 사람이다. 그는 당시 관측 내용을 책으로 냈는데, 여기에는 곰보딱지같이 울퉁불퉁한 달 표면을 그린 스케치도 담겨 있다. 오늘날 눈으로는 “대충 비슷하게 그렸네” 하고 대수롭지 않게 넘길지 모르지만, 당시엔 큰 충격이었다.

중세 유럽을 지배하던 아리스토텔레스 천문학에 따르면, 천상의 세계에 속하는 달은 어떤 흠도 없는 완벽한 구형이어야 했다. 그런데 실제 달의 모습이 불완전하고 흠집투성이인 지상의 세계와 다르지 않다니, 이 사실을 어떻게 받아들여야 할까. 그렇게 갈릴레오의 달은 중세의 낡은 세계관에 균열을 냈다.

아이작 뉴턴이 사과나무 아래에서 사과가 떨어지는 것을 보고 만유인력의 영감을 얻었다고 알려졌지만, 정확하게는 “사과는 땅에 떨어지는데, 달은 왜 떨어지지 않는가”를 궁금해했다고 한다. ‘달은 천상의 세계에 속하기 때문’이라는 고루한 설명을 거부한 갈릴레오주의자였던 뉴턴은, 이 의문을 풀어가는 과정에서 미적분을 만들어내고 만유인력의 법칙을 내놓았다.

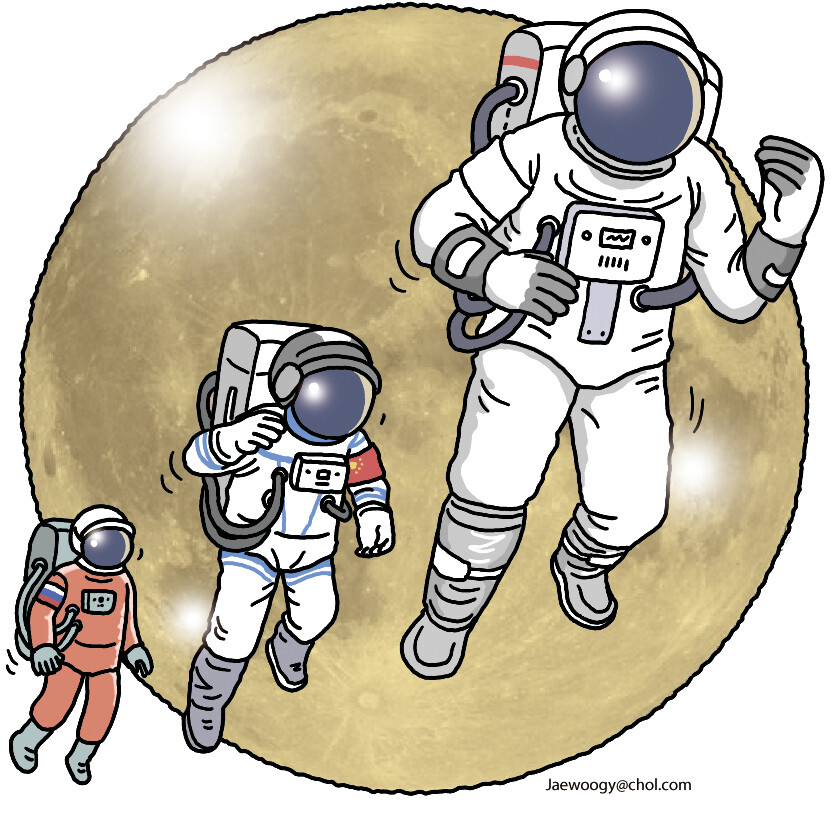

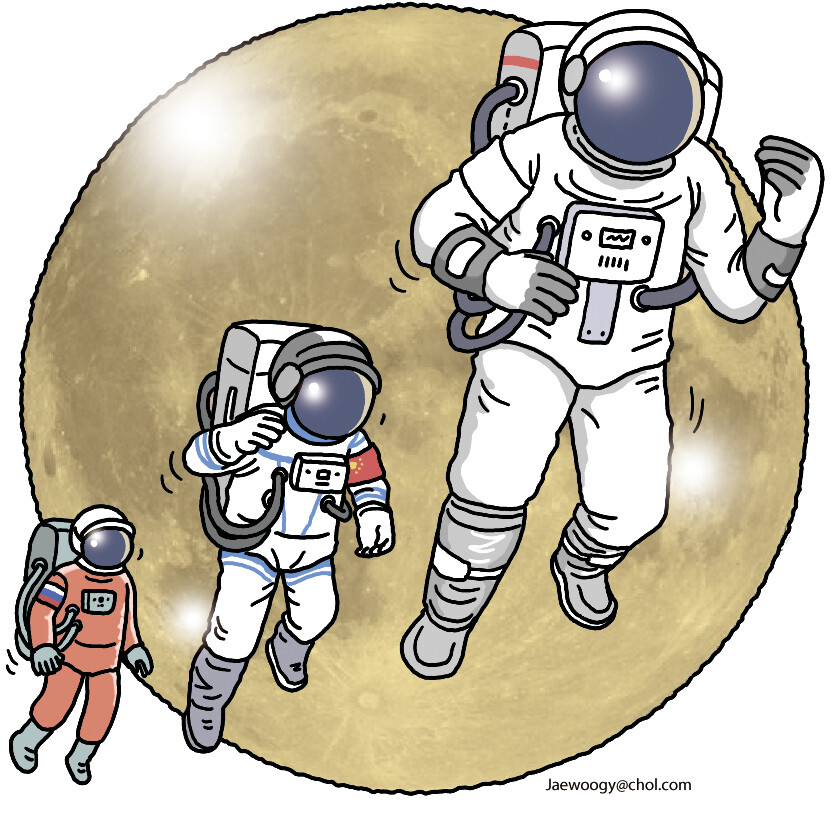

그렇게 인류의 지적 자극에 촉매제 구실을 했던 달이 거의 60년 만에 다시 강대국 간 열띤 경쟁의 대상이 됐다. 마치 1960, 70년대 냉전 시기 치열했던 미국과 옛 소련의 달 탐사 경쟁을 다시 보는 듯한 분위기다.

그때와 달라진 점은 있다. 우선 경쟁 참가국이 다양해졌다. 중국, 인도, 일본, 이스라엘 등이 뛰어들면서 미국과 옛 소련의 독점체제는 무너졌다. 또 미국의 주요 경쟁 상대국으로 옛 소련(또는 러시아)의 자리를 중국이 대신하는 모양새가 또렷하다. 중국은 2018년 12월 처음으로 달 뒤쪽에 착륙하고 2년 뒤엔 달 착륙선이 달 토양 등을 채취하고 귀환하는 등 눈부신 활약을 보여주고 있지만, 러시아는 지난달 47년 만에 달 탐사선을 보내 착륙을 시도했으나 실패했다.

냉전 시기 경쟁이 체제경쟁의 연장선이었다면, 이번엔 달 기지 건설 가능성을 탐색하는 등 실용적인 차원의 경쟁 양상인 것도 달라진 점이다. 그래서 최근 탐사는 두꺼운 얼음층이 있는 것으로 추정되는 남극이 주요 대상이 되고 있다. 물은 기지가 건설되면 상주할 요원의 식수원이 될 수 있고, 산소와 수소로 분리해 로켓 연료로도 쓸 수 있기 때문이다. 달 기지는 화성 등 다른 행성 진출의 전초기지 구실을 할 것으로도 기대된다. 달에서는 인력이 지구의 6분의 1이어서, 훨씬 적은 비용과 자원으로 우주 로켓을 쏠 수 있는 이점이 있다.

박병수 선임기자

suh@hani.co.kr