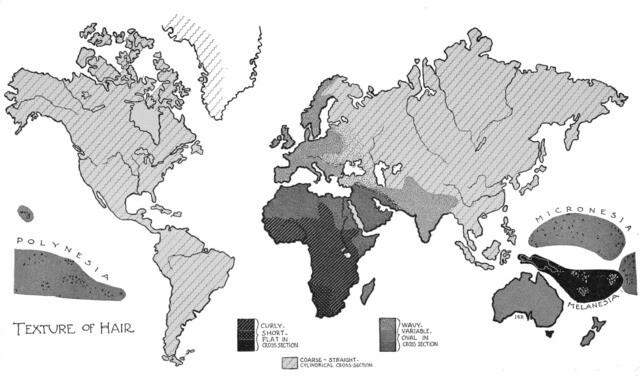

원주민의 머리카락 형태의 분포를 보여주는 지도로 현생인류의 고향인 사하라사막 이남 아프리카는 여전히 심한 곱슬머리(curly)이고 동아시아와 북미, 남미는 직모(straight)이고 유럽과 서남아시아는 약한 곱슬머리(wave)이다. 최근 마네킹 가발 실험 결과 강한 햇빛의 열을 차단하는 데 심한 곱슬머리가 가장 뛰어난 것으로 밝혀졌다. 위키피디아 제공

강석기ㅣ과학칼럼니스트

포유류 6500여종 가운데 사람은 여러모로 특이한 존재다. 털의 분포도 예외는 아니어서 몸의 털은 거의 사라지고 대신 두피에 몰려 있어 이를 따로 머리카락이라고 부른다. 인류의 진화 과정에서 언제 이런 변화가 생겼는지는 아직 모르지만 호모 에렉투스가 등장한 200만년 전 이후일 거라는 의견이 많다. 인류 진화 상상도를 봐도 대부분 그렇게 그리고 있다.

이런 변화의 원동력은 기후변화다. 동아프리카가 덥고 건조해지면서 숲이 점차 사바나로 바뀌자 직립보행으로 먼 거리를 이동하면서 사냥과 채집을 하는 데 유리한 변이가 선택됐다. 더위 속에서 사냥 등 격한 움직임을 지속하려면 체온 유지가 관건이었고 그 결과 몸의 털이 사라지고 땀샘이 발달하는 쪽으로 진화했다. 그런데 왜 두피는 대머리 대신 머리카락이 채우고 있는 것일까.

역설적으로 들리지만 머리카락의 존재 이유 역시 체온 조절 때문이라는 학설이 있다. 직립보행으로 머리는 햇빛에 바로 노출돼 그냥 서 있을 때도 온도가 올라가므로 땀을 내 체온을 조절해야 한다. 이때 머리카락이 있으면 햇빛을 차단해 머리가 뜨거워지는 걸 완화할 수 있고 땀을 덜 흘려도 된다. 물이 귀할 때 체내 수분을 유지하는 데 유리하다는 말이다.

지난주 학술지 <미국국립과학원회보>에는 머리카락의 존재 이유를 마네킹 실험으로 입증한 연구 결과가 실렸다. 미국 펜실베이니아대 인류학과 등 다국적 공동연구팀은 온도 30도 상대습도 60%로 현생인류의 조상이 살았던 동아프리카 사바나의 기후를 재현한 뒤 마네킹에 세 종류의 가발을 씌웠다. 즉 오늘날 아프리카 사하라사막 이남에 사는 사람 대다수가 지닌 심한 곱슬머리와 우리나라 사람들 대다수와 같은 직모, 그 중간인 약한 곱슬머리 가발이다.

햇빛을 대신해 인공조명을 비춘 뒤 마네킹의 열 교환을 측정한 결과, 가발을 쓰지 않아 빛이 100% 두피에 도달했을 때 열을 가장 많이 받았다. 가발 가운데는 심한 곱슬머리의 열 차단 효과가 가장 컸고 직모가 가장 작았다. 인류 머리카락의 원형은 심한 곱슬머리라는 말이다. 그렇다면 인류가 아프리카를 벗어나 유라시아로 퍼지면서 왜 열 차단 효과가 낮은 머리카락이 나왔을까.

이에 관한 명쾌한 답은 아직 없지만 적어도 동아시아인 직모의 경우 그럴듯한 설명이 있다. 즉 이곳에 도착한 현생인류는 수만년 전 고온다습한 기후에 적응하는 과정에서 땀샘을 많이 만드는 이디에이아르(EDAR) 유전자 변이형이 선택됐다. 그런데 이 변이는 머리카락 형태에도 영향을 줘 직모로 바꾼다. 이처럼 한 유전자의 변이가 여러 특성의 변화를 일으키는 걸 다면효과라고 부른다. 고온다습한 기후에서는 땀샘을 늘려 체온 조절 능력을 높인 효과가 직모의 불리함을 상쇄하고도 남아 선택됐다는 말이다.

낮 기온이 30도 넘는 본격적인 더위가 찾아왔다. 고온다습한 찜통더위는 아니라 견딜 만하지만 낮 햇빛은 무척 강하다. 인류 진화를 이끈 동아프리카 사바나 날씨가 이렇지 않았을까. 한국인 대다수가 지닌 직모는 햇빛을 차단하는 데 최적의 구조가 아니라는 걸 떠올리며 외출할 때 모자나 양산을 챙기는 게 어떨까.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[강석기의 과학풍경] 똑똑한 염소·소·돼지…식용동물 인지연구 외면받는 이유 [강석기의 과학풍경] 똑똑한 염소·소·돼지…식용동물 인지연구 외면받는 이유](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17054014423164_20240116503534.jpg)

![나의 완벽한 상사 [세상읽기] 나의 완벽한 상사 [세상읽기]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0203/20250203503340.webp)

![나르시시스트 지도자 손절하기 [뉴스룸에서] 나르시시스트 지도자 손절하기 [뉴스룸에서]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0204/20250204500217.webp)

![[사설] 이재명표 실용이 ‘주 52시간’ 완화로 이어져선 안 된다 [사설] 이재명표 실용이 ‘주 52시간’ 완화로 이어져선 안 된다](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0203/20250203503360.webp)

![[사설] 이재용 항소심도 전부 무죄, 검찰 수사 실패 돌아봐야 [사설] 이재용 항소심도 전부 무죄, 검찰 수사 실패 돌아봐야](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0203/20250203503258.webp)

![‘사상 검증’, ‘연좌제’ 시대로 돌아갔는가? [권태호 칼럼] ‘사상 검증’, ‘연좌제’ 시대로 돌아갔는가? [권태호 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2025/0203/17385742459215_20250203503266.webp)