부산일보 취재진이 운영하는 산복빨래방이 지난 5월9일 부산 부산진구 호천마을에 문을 열었다. 부산일보는 산복빨래방을 마을 사랑방처럼 운영하면서 기사와 유튜브 콘텐츠를 제작하고 있다. <부산일보> 제공

권태호 | 저널리즘 책무실장 겸 논설위원

크로스오버 남성 4중창 그룹 ‘포레스텔라’의 강형호(34)는 2018년 데뷔 전까지 석유화학회사 직원(연구원)이었다. 그는 연습벌레다. 숨을 멎게 만드는 카운터테너의 하이피치를 발하는 ‘오페라의 유령’, ‘넬라 판타지아’ 등을 부르고 또 불렀을 것이다. 그런데 만일 그가 데뷔하지 않았다면, 그의 연습은 ‘취미 생활’이고, 과하면 본업을 소홀히 하는 것이 될 수 있다. 톰 크루즈(60)는 30년 전에 비행조종 자격증을 땄다. <탑건: 매버릭> 출연 당시, 그는 직접 비행기를 몰았다. 영화 끝 무렵 직접 타고 비행하는 P-51은 그가 소유한 비행기다. 그런데 만일 그가 영화에 파일럿으로 출연하지 않는다면, 돈부자의 호사스러운 ‘슬기로운 탐구생활’이라 할 것이다.

지난 2017년 JTBC <팬텀싱어2>에 아마츄어로 출연해 ’오페라의 유령’을 부르고 있는 강형호. 당시 그는 석유화학회사 연구원이었다.

영화 <탑건:매버릭>에서 톰 크루즈의 비행 장면 영화 스틸컷. 롯데엔터테인먼트 제공

이들의 노력이 ‘놀이’가 아닌 ‘일’이 될 수 있는 건 프로페셔널이기 때문이다. 프로란 그 성과물에 기꺼이 돈을 지불하는 누군가가 존재해야 성립 가능하다. ‘무등산 폭격기’ 선동열 전 국가대표 야구감독은 지난 7월 ‘매일 이길 순 없지만 매일 잘하자…팬들에게’라는 제목의 <경향신문> 칼럼에서 “프로 스포츠의 진짜 가치는 팬들에게 행복과 만족을 주는 것”이라 했다. 선동열은 칼럼에서 1990년대 연세대 최희암 농구 감독이 선수들에게 한 말을 소개했다. “너희들이 볼펜 한 자루라도 만들어봤냐? 생산성 없는 공놀이를 하는데 이렇게 대접받는 것은 팬들이 있기 때문이다. 팬들한테 잘해야 한다.”

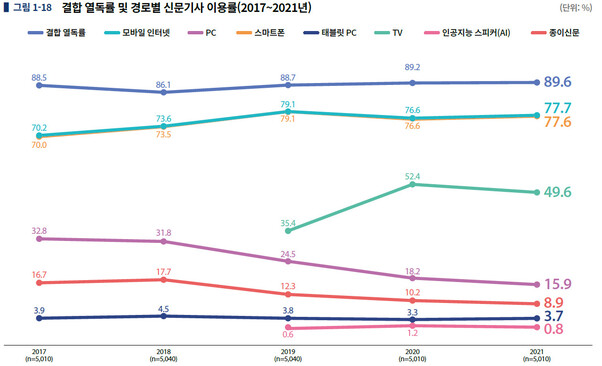

‘팬’을 언론에 치환한다면, ‘독자·시청자’가 될 것이다. 독자가 없다면, 모든 기사는 내부보고서 또는 일기에 그친다. 신문사는 산업분류상 제조업이다. 그러나 매일 무형의 뉴스를 제공한다는 점에서, 실제론 서비스업에 더 가깝다. 그런데 언론의 독자 서비스는 10년 전, 20년 전에 비해 크게 나아졌다 하기 힘들다. 우리 언론의 영세성이 원인의 토대이고, 이용 시스템 변화로 이젠 독자가 누군지 알 수 없게 된 점도 영향을 미쳤다. 한국언론진흥재단이 매년 펴내는 ‘언론수용자 조사’를 보면, 2011년 전체 가구 중 24.8%가 신문을 정기구독 했으나, 2021년 4.8%로 줄어들었다. 포털에서 기사를 볼 때, 50.4%만이 해당 뉴스 출처를 안다. 그러나 모든 플랫폼을 종합한 결합열독률은 89.6%로 매년 증가하는 것에서도 알 수 있듯, 사람들의 뉴스소비량은 점점 늘어나고 있다.

한국언론진흥재단의 ‘2021 언론수용자 조사’ 내용 중 결합열독률 추이. 한국언론진흥재단 제공

다만, 과거와 달리 독자들이 언론사에 대가를 직접 지불하지 않는다. 줄어드는 구독 매출액은 광고와 협찬, 포털이 메운다. 편의점에 들어와 콜라를 찾을 뿐, 마신 뒤에도 코카와 펩시를 구분하지 않는다면, 그것도 공짜로 마신다면, 코카콜라와 펩시콜라는 누구에게 어떤 서비스를 제공해야 할지 고민할 수밖에 없다. 그 결과, 이제 많은 언론사들이 독자 전화를 계약 맺은 외부업체에 맡기기도 한다. 댓글에도 과거보다 무신경해졌다. 댓글러들이 독자인지, 고객인지도 불투명한 혼탁함도 영향을 미쳤다. 그러다 보니, 점점 얼굴 없는 독자들을 블랙컨슈머로 여기는 경향이 퍼지는 건 아닌가 싶기도 하다. 고객이 홀대받는 경우는 크게 2가지다. 하나는 서비스나 재화가 워낙 귀해 공급이 수요를 따르지 못할 때, 또 하나는 고객이 서비스나 재화를 하찮게 여겨 저가품이 되면, 서비스도 그 저가에 맞추게 된다.

그러나 늘 결론은 깔때기처럼, 그럼에도 불구하고, 독자는 여전히 귀하다. 독자가 언론의 존재 이유이기 때문이다. 그래서 지금까진 찾아오는 독자를 응대했다면, 이젠 찾아나서는 쪽으로 독자 서비스의 방향이 바뀌어야 할 것 같다. 일부 언론사들은 작은 실험을 해나가고 있다. <부산일보>는 회사 뒤편 산복도로 한 마을에 무료 빨래방을 차리고, 세탁비 대신 주민들의 이야기를 들어 이를 기사와 유튜브 콘텐츠로 만든다. <경남신문>은 ‘지역소멸 극복 심부름센터’를 차리고, 기자가 어르신들과 함께 호박잎을 다듬는 등 일도 돕고, 마을회관 노래방 기계도 고치고, 노래도 한 곡 한다. 그러면서 주민 애로사항, 옛날이야기를 들어 기사로 내보낸다. 이런 실험들이 어떤 결실을 맺을지, 그리고 지역신문 사례가 중앙언론사가 벤치마킹할 수 있는 사안인지는 차치하고, 그 진솔함과 겸손함, 수고를 닮고 싶다.

<경남신문> 심부름센터 취재팀 기자인 ‘마기꾼들’(마을기록꾼들)이 경남 의령군 궁류면 입사마을을 찾아가 양파 파종 후 덮을 상토를 나르는 등 주민들의 농사일을 돕고 있다. 경남신문 제공

언론은 때론 ‘독자 너머’에 시선을 둬야 한다. 언론은 프로야구가 아니기에 “팬들의 행복과 만족감”을 직접 목표삼을 수 없다. 때론 돈을 지불한 적 없는 시민 전체를 바라봐야 하고, 돈을 지불한 독자들을 아프게 만들 때도 있다. 그때도 신뢰와 유대를 끊지 않을 믿음을 언론이 먼저 주어야 한다고 본다.

저널리즘책무실장·논설위원

ho@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)