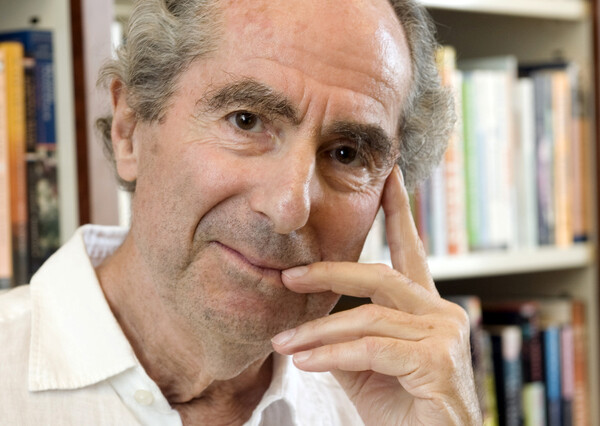

미국 소설가 필립 로스(1933~2018). AP 연합뉴스

[크리틱] 정영목 | 번역가·이화여대 통역번역대학원 교수

1980년대 중반 미국 소설가 필립 로스는 예루살렘에서 팔레스타인해방기구와 평화협상을 촉구하는 모임에 참석했다가 한 여자와 맞닥뜨렸다. 여자는 면전에서 로스가 소설로 자신의 가족을 망가뜨렸다며 증오의 말을 퍼부었고, 말이 끝나자 로스는 같은 유대인인 그녀에게 말했다. “아라파트(팔레스타인해방기구 지도자)를 용서할 마음을 낼 수 있다면 나를 용서할 마음도 낼 수 있지 않겠습니까.” 여자는 그냥 화난 모습으로 자리를 떠버렸다. 그녀는 1959년에 출간된 로스의 <굿바이 콜럼버스>에 주인공의 연인으로 나온 브렌다의 실존 모델의 여동생이었다.

로스는 이때 용서를 받지 못한 것 같지만, ‘친밀’(안종설 역)이라는 단편에서 레이먼드 카버의 서술자 “나”는 용서를 받는다. 물론 그 전에 로스와 마찬가지로 증오에 찬 발언을 들어야 하고, 게다가 여기서 발언자는 전 부인이다. 이 단편은 한 남자가 오랜만에 전 부인을 찾아가 재회하는 이야기인데 만나자마자 여자는 남자의 소설 때문에 “노출되고 모욕당하는 느낌”이었다고 비난을 시작한다. “당신은 나를 가져다가 당신의 이른바 작품에서 전시하고 조롱했어.” 그녀는 이혼에 이른 배신과 자신을 소설 재료로 이용하는 배신을 동일시하며, 그가 지금 찾아온 것도 “재료”를 찾으러 온 것일 뿐이라고 말한다.

여자의 거의 일방적인 토로로 진행되는 이 이야기에서 남자가 보인 드문 반응 가운데 하나는 막바지에 무릎을 꿇고 여자의 옷자락을 잡는 것이다. 여자는 이것을 용서를 구하는 행동으로 받아들여 남자를 용서하고, 심지어 쓰고 싶은 대로 쓰라고 허락까지 한다. 소설의 재료가 갑자기 뮤즈로 승격하는 듯한 이 전환은 아찔한 카타르시스까지 주지만, 카버의 다른 소설들처럼 독자에게 매혹적인 논리적 허기를 남긴다.

카버 느낌이 나는 제목을 가진 김병운의 단편 ‘기다릴 때 우리가 하는 말들’은 간접적으로 이 허기를 가시게 해줄 뿐 아니라, 위와는 정반대인 상황 때문에 신선한 느낌을 준다. 등장인물 인주가 서술자인 작가 “나”(윤범)에게 오히려 “우리에 대해 쓰면” 좋겠다고 과감하게 나서기 때문이다. 윤범이 인주를 만나는 곳은 주호의 집이며, 주호는 윤범이 게이 모임에서 만나 친하게 지내던 전 양성애자이자 현 무성애자이고, 역시 무성애자인 인주는 주호의 애인이다. 어떻게 무성애자에게 애인이 있을 수 있냐고? 그게 우리가 무지한 지점인 동시에, 윤범이 무지했던 지점이자 윤범이 주호와 멀어진 이유다.

윤범과 인주는 잠시 집을 비운 주호를 기다리며 이야기를 나누는데 그 자리에서 윤범은 자신이 주호의 “로맨틱한 끌림”의 대상이었다는 암시를 받고 놀란다. 결국 윤범과 인주는 주호의 전 애인과 현 애인으로서 만나고 있는 셈이었던 것. 하지만 윤범은 당시 자신의 정체성 때문에 눈이 멀어 주호와 나눈 친밀의 정체를 알아볼 수가 없었다. 인주가 윤범에게 “우리에 대해” 쓰라고 과제를 던지는 것이 이때다. 윤범은 여전히 정체성의 감옥에 갇혀 “우리”를 인주와 주호, 즉 무성애자에 관해 쓰라는 말로 알아듣지만, 인주는 윤범도 “우리”에 포함된다고 고쳐준다.

윤범은 이번에도 이 “우리”가 게이와 무성애자만 합친 것이라고 알아들을지 모르지만, 이 소설의 놀라운 점은 인주의 “우리”가 정체성 자체를 넘어설 것을 요구하는 쪽으로 열려 있다는 것이다. 나중에 윤범이 “우리를 어떻게든 재현해보려 할 때마다 번번이 실패”하는 것도 아마 “정체성에 천착”하면서 동시에 그것을 넘어서서 “우리”에 도달하는 게 그만큼 어려워서일 것이다. ‘친밀’의 여자 또한 남자가 자기라는 감옥에서 벗어나기를 바랐던 것인지 모른다. 그래서 자신을 남자에게 일어났던 사건이 아니라, 친밀했던, 우리였던 사람으로 재현해주기를.