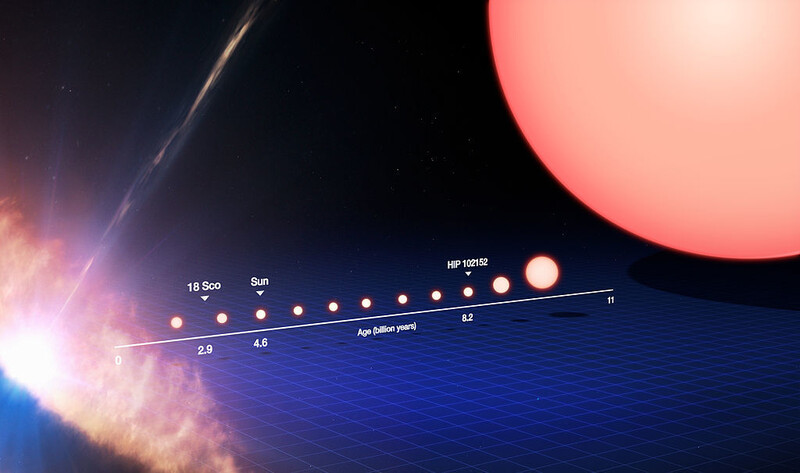

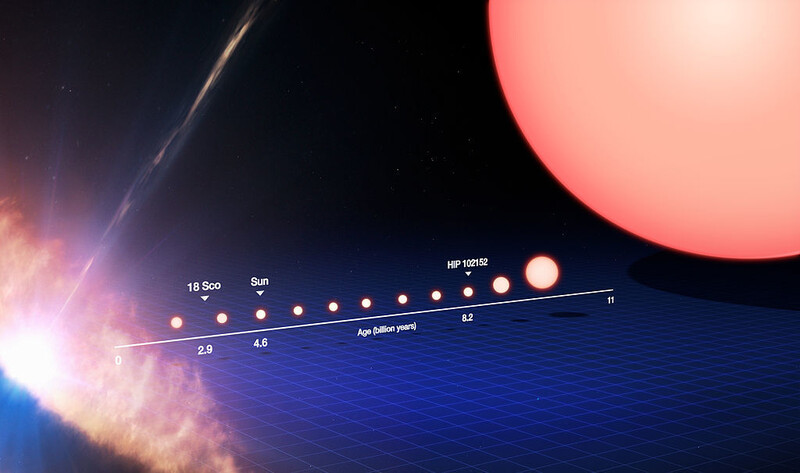

태양 질량의 0.5~8배인 별은 중심에서 핵융합 반응으로 수소가 소진하면, 수백만년 동안 표면의 수소를 태우는 준거성(아래 오른쪽 끝)을 거쳐 적색거성(맨 오른쪽 큰 천체)으로 부푼다. 준거성 단계는 불과 수백만년 지속되므로 이를 관측하면 별의 나이를 꽤 정확히 추측할 수 있다. ESO 제공

강석기 | 과학칼럼니스트

너는 굵고 짧게 살아라. 나는 가늘고 길게 살 테니….

인생의 모험을 꺼리는 소시민들이 즐겨 하는 말이다. 그런데 사실 굵다고 단명하고, 가늘다고 장수하는 건 아니다. 예를 들어 시이오(CEO) 경험이 있는 사람의 평균수명이 전체 평균보다 5년 더 길다는 연구 결과가 있다. 그런데 ‘굵고 짧게, 가늘고 길게’ 원칙을 확실하게 지키는 것도 있다. 바로 별이다.

우주 공간에서 기체가 뭉쳐져 생긴 별은 기체의 양, 즉 질량에 따라 운명이 결정된다. 질량이 아주 큰 별은 중력도 커 중심에서 핵융합 반응이 격렬하게 일어나 연료(수소)를 소진하고 수축하다 폭발하고, 중심에 블랙홀이 남는 전 과정이 불과 수백만년 사이에 일어난다. 반면 질량이 작으면 핵융합 반응이 천천히 일어나 연료가 다 타는 데 수백억년에서 수천억년이 걸린다. 우주의 나이가 138억년이므로 빅뱅일 때 생긴 작은 별은 여전히 청춘인 셈이다. 우리의 주군인 태양은 중간 크기 별로 지금 나이는 46억살이다. 앞으로 50억년쯤 더 중심에서 수소를 태울 것이다.

학술지 <네이처> 최근호에는 우리 은하의 준거성을 분석해 원반 형태인 우리 은하의 기본 구조가 130억년 전에 형성됐음을 밝힌 독일 막스플랑크전파천문학연구소 천문학자들의 논문이 실렸다. 이는 빅뱅이 일어나고 불과 8억년 뒤다.

태양 질량의 0.5~8배인 별들은 중심의 핵융합 반응이 끝나면 적색거성으로 팽창한다. 그사이 수백만년 동안 표면에서 수소 핵융합 반응이 일어나는 준거성 단계를 거친다. 따라서 준거성을 관측하면 별의 나이를 꽤 정확히 추측할 수 있다. 연구자들은 우리 은하를 이루는 별의 위치와 움직임을 측정한 데이터, 별 표면 원소 조성을 알 수 있는 스펙트럼 데이터를 분석해 준거성 25만개를 찾았다. 이들의 나이는 짧게는 15억년에서 길게는 130억년에 이르렀고, 원반에 분포했다.

이 가운데 130억살인 준거성은 우리 은하의 뼈대가 형성된 무렵 태어난 별들로, 중심에서 수소를 모두 태운 뒤 최근 수백만년 사이 표면의 수소를 태우고 있는 상태에서 관측된 것이다. 이들의 질량은 태양의 80% 내외다. 우리 은하 창립 회원 가운데 이들보다 무거운 별들은 이미 생을 마쳤거나 적색거성 상태일 것이고, 이들보다 가벼운 별들은 여전히 중심의 수소를 조금씩 태우며 가늘게 살고 있을 것이라 우리 은하의 역사를 밝힐 정보를 주지 못한다.

우리 은하가 형성되고 80억년이 넘게 시간이 지난 뒤 태어난 태양의 한 행성인 지구에 사는 우리가 인생을 두고 ‘굵고 짧게, 가늘고 길게’라고 비유하는 말조차 부질없다는 생각이 문득 든다.