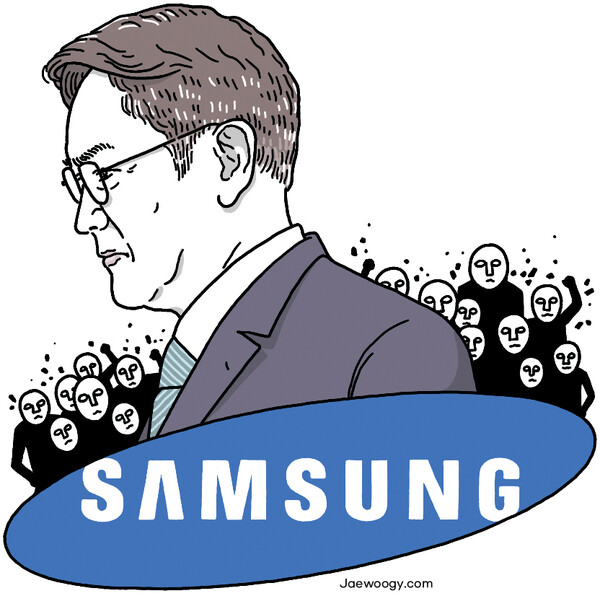

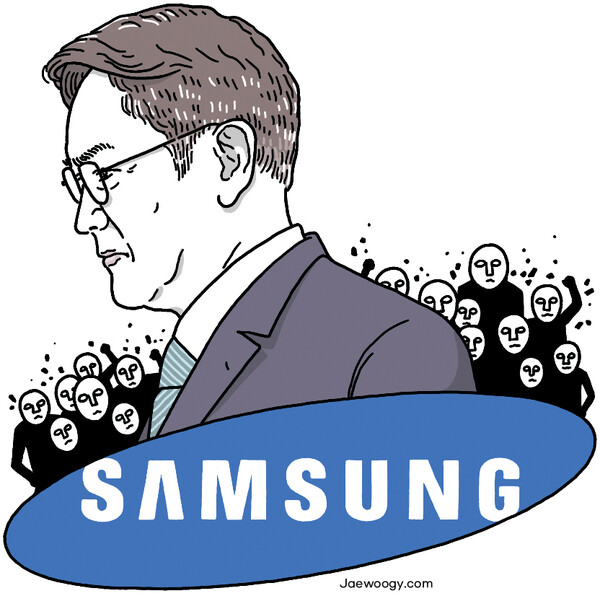

지난해 8월 삼성전자와 노조가 창사 52년 만에 처음으로 단체협약을 체결했다. 이재용 부회장이 2020년 5월 대국민 사과에서 “더는 무노조경영이라는 말이 나오지 않도록 하겠다”며 삼성 역사 81년 만에 ‘무노조경영’을 포기한 이후 첫 가시적 성과였다.

삼성이 글로벌 아이티(IT)기업의 명성에 어울리지 않는 무노조 경영의 오명을 벗고 새로운 노사관계를 구축할 수도 있겠다는 기대감을 낳았다. 하지만 이후 임금협상은 평행선을 달렸다. 노조는 쟁의조정을 신청했고, 회사는 노조의 양보안을 거부했다.

노조는 연봉 1천만원 인상을 요구한다. 이를 두고 일부에선 “직원 평균임금이 1억2700만원(2020년 기준)으로 국내 최고 수준인데, 배부른 소리”라고 비난한다. 영업이익의 25%를 성과급으로 달라는 요구에도 “투자는 안 하고 다 털어먹자는 얘기냐”고 성토한다.

반면 노조는 회사가 노사협의회에서 합의한 임금인상률(7.5%)만 고수하는 등 대화 파트너로 인정하지 않는 ‘노조 패싱 작전’을 편다고 주장한다. 삼성은 노사협의회를 노조탄압 수단으로 악용한 오랜 ‘흑역사’가 있다. “노사협의회가 대표성이 있어야 노조 설립을 저지할 수 있고 … 노조 설립 시 대항마로 활용.” “유사시 친사 노조로 전환.” 삼성의 노사전략 문건에는 그 증거들이 넘쳐난다.

삼성전자 노조원은 4500명이 넘지만, 당당히 이름을 공개한 조합원은 소수다. 한국노총 금속노련의 김준영 부위원장은 “조합원이 이름 밝히기를 두려워하는 노조는 삼성이 유일할 것”이라며 “급여·승진에서 불이익을 당할 수 있다는 두려움이 여전하다”고 말했다.

삼성 계열사의 자주적 노조가 이미 10개를 넘었다. 하지만 회사와의 단체협상이나 임금협상이 원활히 진행되지 않고 있다. 삼성은 ‘과반수 미달 노조’로 대표성이 없다는 이유를 내세우기에 앞서 ‘어용’ 노사협의회를 해체하고 회사 입김이 작용하지 않은 노동자 대표 선출을 통해 전면 재구성하는 게 옳다. 이 부회장은 대국민사과에서 노사화합과 건전한 노사문화 정착도 함께 약속했다. 삼성이 무노조경영을 포기했더라도 노사화합을 이루지 못하면 이 부회장의 약속 이행은 미완성에 그칠 수밖에 없다.

노사화합을 위해서는 노조 역할도 중요하다. ‘첫술에 배부를 수 없다’는 말도 있지만, 노조가 파업을 일단 유보하고 최고경영진과의 대화를 요청한 것은 적절했다. 단순한 임금 인상보다 직급 간 과도한 임금 격차 해소와 공정하고 투명한 성과급 지급 기준 마련이 더 중요하다고 강조한 것도 옳은 방향이다.

노조는 궁극적으로 ‘4% 노조’(조합원이 전체 직원 11만4천명의 4%)를 넘어 ‘과반수 노조’가 되기 위한 지혜가 필요하다. 내부적으로 조합원에 대한 당장의 물질적 보상에 연연하기보다 기업의 지속가능성을 고려한 합리적 요구를 통해 성과를 점진적으로 쌓아야 한다. 박명준 노동연구원 박사는 “대외적으로는 형편이 어려운 협력업체 노동자와의 상생 노력으로 사회적 지지를 얻어야 한다”고 말한다.

곽정수 한겨레경제사회연구원 선임기자

jskwak@hani.co.kr