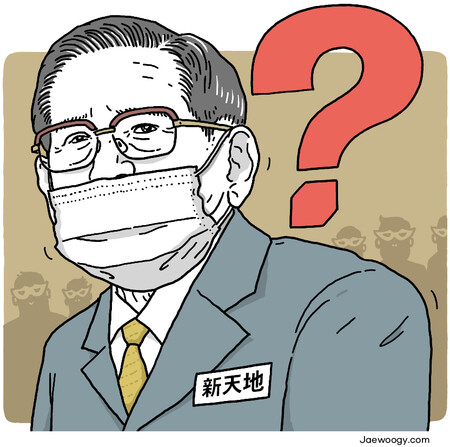

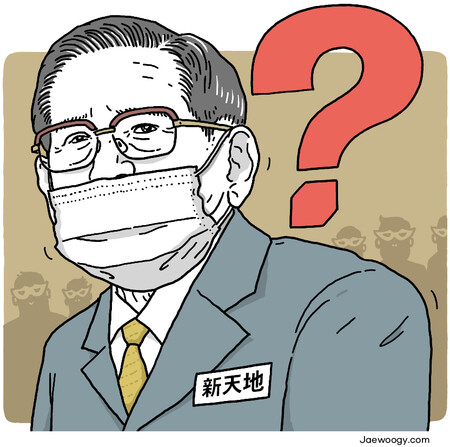

개신교계 소종파 ‘신천지’의 정식 명칭은 ‘신천지예수교증거장막성전’이다. 주류 개신교에선 ‘이단’으로 규정해 10년 넘게 대대적 추방 운동을 펼치는 중이다. 총회장 이만희씨는 자신에게 세계를 다스릴 권능이 있으며 14만4천명에게 구원의 징표를 주는 사명이 주어졌다고 주장한다.

신천지가 교계 외부로 이름을 알리게 된 계기는 2012년 대선이다. 당시 박근혜 새누리당 후보는 신천지 교회와 오랫동안 관계를 맺어 왔고 교단 핵심 인사들이 캠프의 주요 보직을 맡고 있다는 주장에 휘말려 곤욕을 치렀다. 2017년 대선 때는 안철수 후보가 신천지의 국민의당 당직 선거 개입설에 시달렸다. 신천지라는 유령은 이번에도 어김 없이 대선판을 배회한다. 국민의힘 대선 후보 경선에 신천지가 개입했다는 의혹이 불거진 뒤 더불어민주당은 윤석열 후보를 겨냥해 연일 “(신천지 지원설의) 진실을 밝히고 정당 민주주의 파괴에 대해 국민께 사과하라”고 목소리를 높이고 있다.

민주당의 공세는 윤 후보에게 우호적인 보수 개신교계의 표심을 흔들려는 목적이 다분해 보인다. 신천지는 주류 교회의 초교파적 배격에, 2020년 코로나 대유행의 초기 진원지란 오명까지 떠안으며 외부의 시선이 극도로 악화된 상태다. 보수 개신교의 눈치를 살필 수밖에 없는 정당이나 정치인들에겐 신천지 연루설이 권위주의 시대의 ‘용공’이나 ‘종북’만큼 불온한 낙인이 된 것이다.

이런 점에서 신천지 개입설을 둘러싼 정치권의 공방은 씁쓸하다. 특정 종교집단이 도덕규범을 해치거나 명백한 범죄행위를 저질렀다면 비판하고 단죄하면 될 일이다. 하지만 교세의 보존과 확장을 위한 그들의 시도 자체를 부정적 프레임에 가둬선 곤란하다. 신천지가 교단 차원에서 신도들의 당원 가입과 경선 참여를 독려한 게 사실이라고 해도 그것이 실정법의 테두리 안에서 이뤄졌다면 문제삼을 이유가 없다는 얘기다. 민주국가의 ‘정교 분리’ 원칙은 정치권력이 특정 종교에 정책적 이득을 주는 것을 금지하는 게 핵심이지, 종교 단체의 정치 참여를 봉쇄하지 않는다. 선거 때마다 반복되는 신천지 이슈화가 주류 개신교의 특정 종파에 대한 공포와 적대감에 편승해 경쟁 후보의 평판에 흠집을 내려는 ‘혐오의 동원’은 아닌지 되돌아볼 필요가 있다.

이세영 논설위원

monad@hani.co.kr