‘내로남불’의 타락한 현실 속에 미래에 대한 전망은 없이 후보들의 주변과 지난날의 흠집들 잡기에만 애쓰는 오늘의 잔망스러운 ‘자유민주주의 정치 행태’에 대해 거구 거인의 ‘사관’으로서 그분 시선은 어떤 체통으로 의미화하실까. 아마도 “옳고 그름을 논하되 이로움과 해로움을 논하지 말며 만세를 논하되 한때를 논하지 말라”는 가르침만은 분명 여전하실 듯하다.

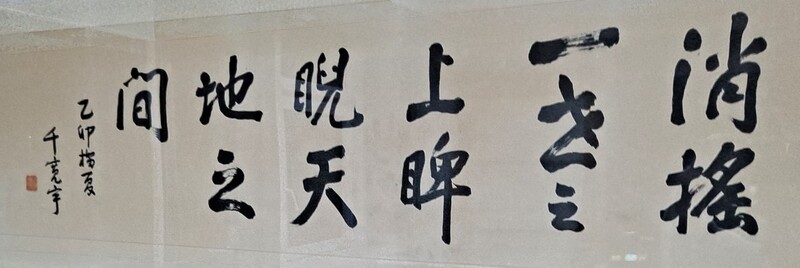

후석 천관우 선생의 친필. ‘세속을 벗어나 노닐며 천지의 이치를 곁눈질하다’라는 뜻이다.

김병익 | 문학평론가

지난 초여름, 크고 우아하게 제작된 최정호 선생님의 회고록 <인물의 그림자를 그리다>와 국문학자 김건우 교수의 아담한 연구서 <대한민국의 설계자들>을 선물받았다. 최정호 선생님은 철학자이자 언론인으로 특히 서구 정통 공연문화를 많이 관람하고 평가한 <세계의 공연예술기행>을 비롯해 여러 권의 귀중한 저서를 내신, 나이로는 다섯살 위지만 인문학과 문화에 대한 지식과 언론계 경험이 그 몇 배 되는 분이어서 내가 어려워하며 말씀들을 경청하는 대선배이다. 처음 인사하는 자리에서 자기 책을 기증한 김건우 교수는 국문학자임에도 해방 후 주로 평안도에서 월남하여 1950년대 한국 지식 사회에 압도적인 영향을 행사한 <사상계>의 장준하 선생과 그 주변의 지식인들에 대한 지적 궤도를 추적하여 그 성과를 4년 전 책으로 묶었다.

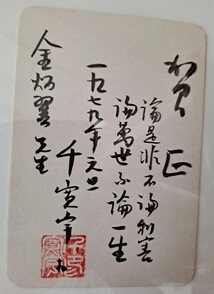

한 세대 차이에 활동 영역도 다르지만 내가 바란 대로 두 저서는 똑같이 천관우 선생께 한 챕터를 할애하고 있었다. 나는 최 선생님의 ‘우리 시대 언관 사관 천관우 주필’과 김 교수의 ‘마지막 지사형 언론인 천관우’의 두 글을 이어 읽었고 그의 20주기를 맞는 2011년 10월에 나온 추모 문집 <거인 천관우>를 꺼내 국판 700쪽의 두터운 책 여기저기를 눈 닿는 대로 밤새 훑었다. 다음날 아침, 나는 책방에 눕혀둔 천관우 선생의 친필 횡액을 꺼내 거실 다른 그림을 떼어낸 자리에 걸었다. 그런 내가 좀 비장해 보였는지 아내가 그분의 붓글씨 연하장을 찾아내왔다. 횡액은 <동아일보>의 언론자유운동에 이어 일어난 1975년 기자 대량 해고 사태에 대항하며 그 경비를 돕기 위해 마련된 바자회에 글씨를 청하러 간 내게 선생님이 여벌로 주신 선물이었고, 연하장은 그분이 계간 <문학과지성>에 ‘복원 가야사’를 연재하신 후 그 인사로 1978년 말에 보내신 것이었다. 거침없는 횡액의 붓글씨는 “소요일세지상(逍遙一世之上) 비예천지지간(睥睨天地之間)”이고 사진틀 속의 연하장에는 ‘하정’(賀正)의 새해인사와 함께 “논시비불론이해(論是非不論利害) 논만세불론일세(論萬世不論一世)”의 훈계가 적혀 있었다. 찾아보니 앞의 글은 중장통의 <낙지론>(樂志論)에 나온 문장이고 뒤의 가르침은 출처를 알 수 없었다.

후석 천관우 선생의 붓글씨 연하장. “논시비불론이해(論是非不論利害) 논만세불론일세(論萬世不論一世)”의 훈계가 적혀 있다.

후석 천관우 선생님의 유묵 두 점이 이렇게 뒤늦게 다시 내 눈길 가까이 다가오면서 30년 전에 작고한 선생님에 대해 다시 든 생각은 우리 국사학에 실학의 역사와 그 의미를 새로이 일으켜 세운 성과나, 이승만에서 박정희에 이르기까지의 30년에 걸친 독재의 권력과 대항한 언론인으로서의 영향력에 대한 것만은 아니었다. ‘언관 사관’으로서의 그분의 정신과 의지, 활동과 영향은 이미 학계와 언론계에 이의 없이 가장 격조 높은 자리로 평가되어 내 소슬한 감회로 그분의 공덕을 새삼 췌언할 필요는 없었다. 내 관심은 그의 후년, 우울하고 외로웠던 그의 마지막 생애에 대해서였다. 1981년 신군부 권력이 집권하면서 텔레비전에 비친 그분 모습은 의외였다. 쿠데타를 일으켜 잡은 독재 권력에도 그처럼 의연히 맞서 당당하시던 분이 독두(禿頭)의 집권자에게서 임명장을 받는 장면은 참으로 뜻밖이었다. 그 변신은 민주화운동권에도 당연히 충격이었지만 그분을 존경해온 나 역시 짐작할 수 없는 일이었다. 왜 그분은 그 대머리 군인에게 머리를 숙였을까. 그는 굴복한 것일까, 다른 사정이나 생각이 있으셨을까.

그분에 대한 신뢰와 존경은 여전했지만 ‘민족통일중앙협의회 의장’이란 실속 없는 자리를 받으신 것은 나도 예상치 못했기에, 그분 결정에 아연했다. 그 문제 때문에 나는 그의 20주기 추모 문집을 다시 헤집었던 것이다. 그리고 10년 전 이 책을 볼 때 놓쳤던 대목이 이제야 새삼스레, 뒤늦게 눈에 들어왔다. 이병대가 천 선생님 부인 최정옥 여사의 취재에서 전한 천 선생님의 한탄과 최 여사의 항의에서였다. 그분이 신군부 집권자로부터 무슨 임명장을 받은 것이 재야 반체제 집단에 충격을 주었고 그분은 사정없는 비난과 욕설을 들어야 했던 것 같다. ‘“허허 내가 돈을 먹어…”’에서 “천 선생님은 폐암으로 가신 것이 아니라 울화증으로 목숨을 거두었어요”라고 부인은 토로했다. 최 여사의 전언은, 전두환의 초대로 만난 자리에서 천 선생님은 그 신군부 집권자에게 ‘단임’을 요구했고 거듭된 그의 독촉에 전두환은 그러겠다고 확답을 했다는 것이다. 천 선생님은 그즈음 박정희의 독재와 그가 당한 비극은 그의 장기 집권욕으로 말미암은 것이고 새 집권자가 확실히 단임만 한다면 우리나라도 민주화를 이룰 수 있다고 판단했던 것 같다. 실제로 ‘87년 체제’를 거쳐 전두환이 단임으로 물러나게 되면서 우리 정치도 민주화로의 길로 들어섰다. 아마도 천 선생님은 신군부의 단임 약속을 단단히 받아냄으로써 우리의 민주화를 확보하고 그분 스스로는 그 경과를 옆에서 지켜보며 자유민주주의로의 길을 보위하고 싶었던 것이 아니었을까. 그즈음 불광동 그분 댁을 자주 인사드리러 간 내게 선생님은 “나는 박정희와는 척이 졌지만 전두환과는 그렇지 않았다”고 하셨는데, 이 사연을 보고서야 그 말씀의 속뜻을 이해할 수 있었다. 그러나 선생님은 자신을 향해 날아오는 비난과 야유에 해명도 없었고 등 돌리는 후배들에게 서운함을 드러낸 적도 없었다. 오직, 냉혹하면서도 몰인정한 세상에 대해 여전히 의연했다. 그런, 그럴 수밖에 없었을 선생님의 인품을 헤아려볼수록 내 마음은 아픔으로 아려왔다.

마침내 전두환의 사망으로 신군부의 전면적인 퇴각을 확인하며 지난 30년 동안 엄청 바뀐 언론계 구조와 현실 정치의 변화를 목격하셨다면 그분은 어떻게 생각하실까, 새삼스러운 궁금증이 일었다. 신문과 기자의 영향력이 줄어들고 그가 알지 못할 새로운 전자매체들의 무책임한 횡행을 보며 붓으로 논설을 수정하시던 ‘언관’으로서의 그분의 이해는 어디까지 뻗쳐 받아들이실까, 혹은 ‘내로남불’의 타락한 현실 속에 미래에 대한 전망은 없이 후보들의 주변과 지난날의 흠집들 잡기에만 애쓰는 오늘의 잔망스러운 ‘자유민주주의 정치 행태’에 대해 거구 거인의 ‘사관’으로서 그분 시선은 어떤 체통으로 의미화하실까. “세속을 벗어나 노닐며 천지의 이치를 곁눈질하다”란 노장적 사유를 아직도 권하실까. 아마도 “옳고 그름을 논하되 이로움과 해로움을 논하지 말며 만세를 논하되 한때를 논하지 말라”는 가르침만은 분명 여전하실 듯하다. 50대의 후석이 그보다 30년 더 늙어버린 후배에게 45년 전에 남긴 유묵 두 점의 훈계를 다시 읽는 마음은, 거듭 쓸쓸해진다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[김병익 칼럼] 노년의 책 읽기 [김병익 칼럼] 노년의 책 읽기](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1109/53_16995267580721_20231109503579.jpg)

![[사설] ‘내란 수사 대상자’ 서울경찰청장 발령 강행한 최상목 [사설] ‘내란 수사 대상자’ 서울경찰청장 발령 강행한 최상목](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0209/20250209501863.webp)

![대선 앞 ‘우클릭’ 이재명의 실용주의가 놓친 것 [아침햇발] 대선 앞 ‘우클릭’ 이재명의 실용주의가 놓친 것 [아침햇발]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206503753.webp)

![‘개소리’ 정치학 [유레카] ‘개소리’ 정치학 [유레카]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0209/20250209501356.webp)

![일본 사회의 공동화 [세계의 창] 일본 사회의 공동화 [세계의 창]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0209/20250209501951.webp)

![내란을 내란이라 부르지 못하는 21세기 ‘벌열’ [.txt] 내란을 내란이라 부르지 못하는 21세기 ‘벌열’ [.txt]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0206/20250206504424.webp)