선거대책위원회(선대위)는 대통령 선거 같은 전국 선거를 앞두고 후보 캠프가 중앙당의 조직과 권한을 넘겨받아 한시적으로 운영한다. 당의 공조직과 의원단, 외부의 정책·선거 전문가까지 흡수해 꾸리는 ‘매머드급 선대위’와, 후보의 핵심 참모와 측근 의원, 제한된 외부 전문가로 구성하는 ‘실무형 선대위’로 구분된다. 문재인 대통령의 2017년 선대위는 전형적인 매머드 선대위였다. 당시 민주당이 선대위를 매머드급으로 꾸리게 된 데는 앞선 18대 대선 패배의 경험이 중요하게 작용했다. 핵심 참모와 계파 의원을 중심으로 꾸린 2012년 선대위가 당 조직과 의원단을 소외시켜 본선에서 진영의 모든 역량을 결집하는 데 실패했다고 본 것이다.

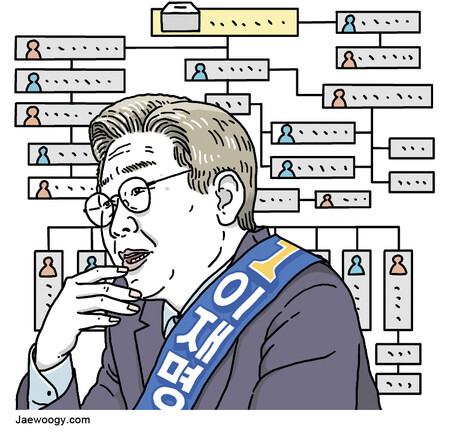

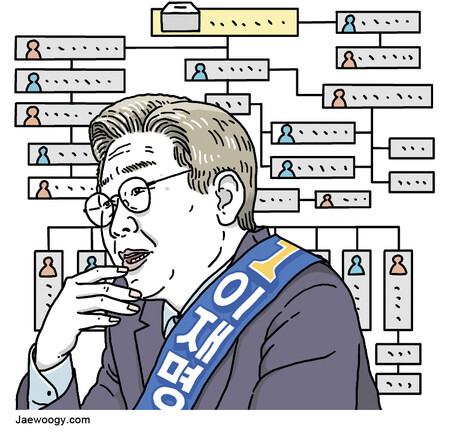

20대 대선을 앞두고 꾸린 이재명 민주당 후보의 선대위도 매머드급으로 분류된다. 168명 현역 의원 대부분이 선대위의 단장, 본부장, 실장 등의 직함을 나눠 받았다. 본부장 자리가 부족해 16개 본부 가운데 정책·홍보·직능본부 등 7곳에 공동 본부장을 뒀을 정도다. 치열했던 당내 경선의 후유증을 봉합하기 위한 자구책이다. 하지만 ‘원팀’을 위해 무리하게 자리를 만들고 ‘공동 보직’을 남발하다 보니, ‘조직만 비대할 뿐 기동성이 떨어져 효과적인 현안 대응이 어렵다’는 볼멘소리가 곳곳에서 새어 나온다. 선대위 조직의 경직성을 비판한 초선의원들의 15일 성명이 대표적이다.

눈여겨볼 대목은 의사결정의 효율성이 떨어지면 이를 보완하기 위해 선대위라는 공조직과 별도로 소수의 측근으로 구성된 비공식 기구가 중요한 결정을 주도하게 된다는 점이다. 2017년 대선 당시 문재인 후보의 ‘광흥창팀’이 그런 경우다. 그런데 이런 ‘이중 구조’의 후과는 선거 이후까지 이어진다. 이길 경우엔 ‘논공행상’ 과정에서 다툼이 일더라도 집권으로 획득한 정치적 자원을 활용해 갈등을 제어할 수 있다. 문재인 정권의 선거 후유증이 크지 않았던 이유다. 선거를 지면 사정이 달라진다. 책임론이 후보와 측근 세력에 집중되면서 주류·비주류 간 ‘내전’이 일상화되고, 최악의 경우 당이 깨질 수 있다. 2012년 문재인 선대위가 정권 획득에 실패한 뒤 책임 공방과 장기간의 내전을 거쳐 2016년 분당으로 치달았던 민주당의 역사가 이를 말해준다.

이세영 논설위원

monad@hani.co.kr