양희은 | 가수

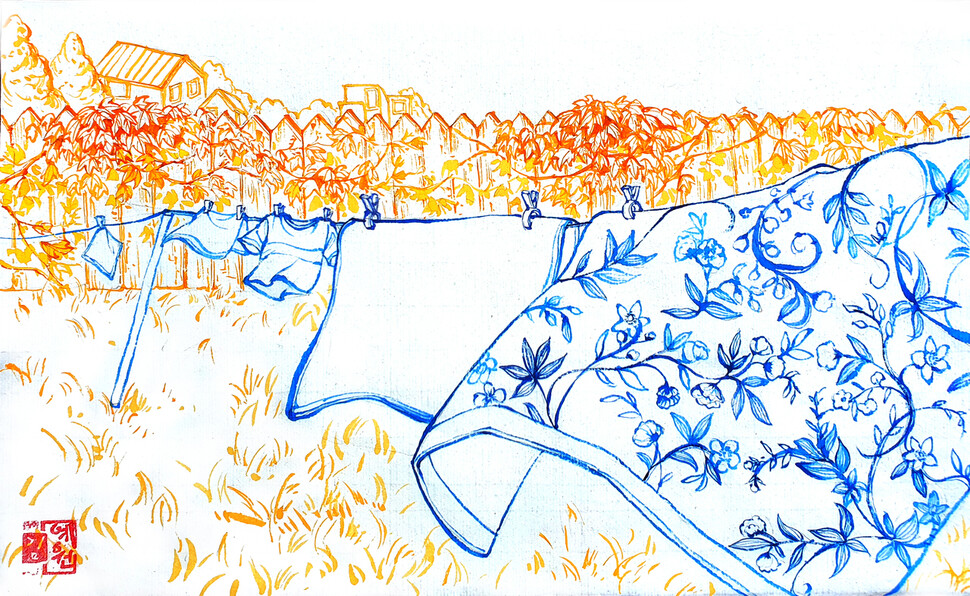

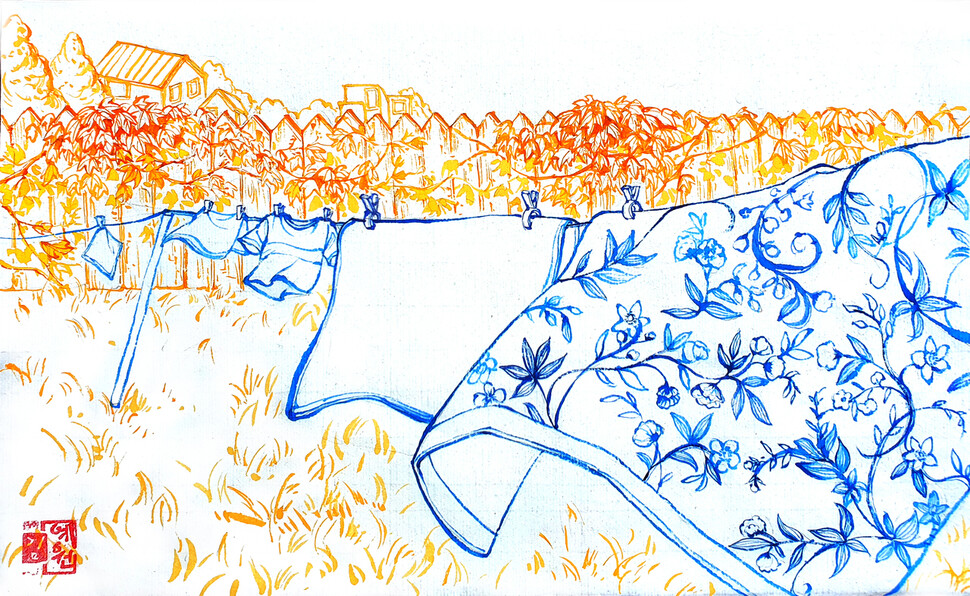

결혼 후 잠시 고향 떠나 살 때 햇살 좋은 날이면 튼튼한 빨랫줄을 마당 이 끝과 저 끝에 걸쳐 매어놓고 이불 홑청을 말리고 싶었다. 빠닥빠닥 마른 빨래를 개킬 때면 햇살이 머물다 간 냄새가 났다. 하지만 유감스럽게도 세탁기에서 건조기로 건네진다. 옛날에 살던 뉴저지 우리 동네에선 빨래를 마당에 내다 말리는 걸 못 봤다. 땡볕이 아까웠다. 이런 날 이불 홑청을 빨아 널면 잘 마른 북어처럼 뻣뻣해졌다. 그러면 양 볼 가득 물을 머금었다 뿌려 뻐세진 것을 나긋하게 숨을 죽여서 발로 밟았다. 뿜어진 물방울 입자 덕에 가끔씩 작은 무지개 조각을 볼 수 있었다. 어린 날의 그림이 잔잔하게 그려진다. 지금 우리 집 작은 마당엔 나무 사이에 빨랫줄이 매어져 있다. 개를 기르니까 이부자리 거풍 겸 소독용으로 요긴하다.

우연히 만난 어떤 아줌마의 빨래 얘기 한 토막. 젊은 날에는 동네 우물가나 공동수돗가에 큰 함지 가득 빨랫거리를 지고 나가 하루 두 번씩도 빨고 물먹은 무거운 걸 이고 오면서도 힘든 줄 몰랐는데 애들 다 키워 살림 나니 빨래라고 해야 그날 입은 속옷, 양말 한 켤레, 행주가 전부라던 얘길 함께 듣다가 친구는 당장 친정에 전화를 걸었다.

“엄마, 오늘 빨래하셨어?”

“왜? 느이 세탁기 고장 났냐? 그럼 빨래하러 와.”

“아니…. 그게 아니고 오늘 빨래를 어떻게 하셨나 해서.”

“얘가, 얘가 싱겁기는? 혼자 사는데 뭔 빨거리 나올 게 있냐? 손수건하고 양말 빨았다. 느들 어릴 때야 참 빨래두 그렇게 징글맞게 많았겄냐? 애들 거두고 입히고 품고 해먹이고…. 잠은 모자라지, 손은 퉁퉁 불어 고무장갑 낀 것 같지, 관절마디 죄 퉁그러졌지, 에휴. 그래도 어린 느들이 나 사는 힘이었다.”

친정엄마와 통화 끝에 친구는 울먹였다. 빨래 가득 널린 마당에 펄럭이는 옷가지만큼 기운 넘쳤던 젊은 날의 엄마와 달랑 손수건과 양말 한 켤레가 전부인 건조대의 가벼움만큼 헐렁해진 지금의 엄마를 생각하면서….

말 나온 김에 그리운 냄새 하나 더!

갑자기 쏟아진 굵은 빗방울이 일으키는 안개 같은 먼지 띠가 마당을 덮을 때 비가 어루만진 흙먼지 냄새를 기억하는지? 그 냄새도 맡아보고 싶다. 장마철이면 마루에 걸터앉아 추녀 끝에서 떨어지는 빗줄기가 땅바닥에 내는 가지런한 구멍들을 아무 생각 없이 바라보던 무념무상의 멍 때리기!! 도심에 살면 흙과 멀어도 너무 멀다. 아스팔트나, 보도블록으로 덮여 있거나 잔디밭에 들어가지 말라는 팻말이 보인다. 도무지 흙 밟을 일이 없다. 어린 날 고무신에 땀이 차거나 작은 돌멩이 하나가 들어가 괴롭히면 찌꺽이던 신을 벗어 맑은 도랑에 흔들어 씻고 고무신 접어 배를 띄우면 뒤에 오던 친구가 받아주고 또 내가 아래로 달려가 받아주며 번갈아 놀던 여름날의 추억.

10여 년 전 중국 리장을 여행할 때 집집마다 앞에 흐르던 맑은 도랑이 부러웠었다. 비가 오지 않아도 물이 줄거나 메마를 일 없고 물비린내도 안 났다. 옥룡설산 물이라선가? 모든 음료, 채소, 과일 등을 바구니에 담아 놓으면 냉장고가 필요 없단다. 많이 걸어 피곤한 발을 한번 담가 보고 싶었지만 음식들이 있으니 그냥 지나쳤다.

물, 그늘, 휴식, 요사인 이 세 가지를 지키며 일해야 된다. 농사짓는 분들 중에 새벽에 나가 둘러보고 집에 와 한 끼 때우고 낮에 나가 더 해야지 하며 서두르다가 고랑 사이에서 휘잉 돌며 쓰러졌다는 편지가 왔다. 밖에서 일하시는 분들 일사병, 열사병 걸리지 않도록 조심해야지 자칫하면 큰일이 나겠다. 주부들 역시, 집에서 노는 것도 공부하는 것도 아닌 아이들의 일상과 부딪히며 지낸다.

“온라인 수업인데 바르게 앉아라! 얼굴 제대로 디밀어라” 잔소리를 안 할 수 없어서 스트레스받는다고 한다. 12살짜리 꼬마가 자기는 평생 공부만 하고 살았다고 해서 “아니 네 나이 12살에 무슨 평생 공부를 했다는 거냐” 하니까 2살 때부터 엄마가 시키는 대로 영어유치원, 체육교실, 수영, 피아노 학원, 끊임없이 다녔다면서 “이모도 퇴근하고 집에 왔는데 또다시 어디 출근하라면 좋겠어?” 해서 그만 웃고 말았단다. 지인 얘기다.

올여름 동남아의 스콜 같은 기습 소나기 덕에 동네 풀숲의 나무들이 웃자랐다. 몸체에 붙은 초록과는 농담이 다른 애릿애릿한 연둣빛 어린잎들이 가지 끝마다 달려 있다. 우리는 무럭무럭 자라나는 애들에게 무얼 해줄 수 있을까? 코로나19 시대가 지나면 아이들은 웃자란 연둣빛 새잎들을 온몸에 매달고 있을까?

서울 강변북로를 달리면 담쟁이넝쿨과 능소화가 그야말로 아우성치듯 앞다투어 만발했다. 애들 걱정도 걱정이지만 내 속에선 과연 무엇이 앞다투어 자라고 있을까?