김영준|열린책들 편집이사

월말이면 회사의 각 부서로부터 다음달 계획서를 받는다. 이것들을 순서대로 모아서 한 권의 책처럼 철한다(좀 고색창연해 보이지만 업종이 그렇다). 그걸 여러 벌 만든다. 경영자와 부서장들에게 한 부씩 돌아가야 하니까. 스테이플러로 찍고, 뾰족한 심이 튀어나온 곳을 롤러로 굴리고, 종이테이프를 둘러 완성한다. 이 작업을 몇 년째 하고 있는데, 그때마다 신비로운 생각에 잠기곤 한다. 아마 이 일을 가장 천천히 마치는 방법은 한 부씩 철해서 완성해가는 것일 테다. 그렇게 한 적은 없다. 부서별 계획서들을 책상 위에 카드를 돌리듯 순서대로 쌓고, 그 여러 벌을 철컥철컥 철하고, 모두 척척척 뒤집어서 뾰족 튀어나온 심들을 드르륵드르륵 한 번에 눕히고, 좍좍좍 테이프를 붙여서 완성한다. 충분히 단순한 과정이지만, 여기서도 더 단순하게 쪼갤 여지가 있고, 그러면 시간은 더 단축된다. 왜 모든 일은 단순하게 나눌수록 빨라질까? 물론 이 개인 작업의 ‘분할’을 여럿의 분업으로 바꾸면 속도는 다른 차원이 될 것이다.

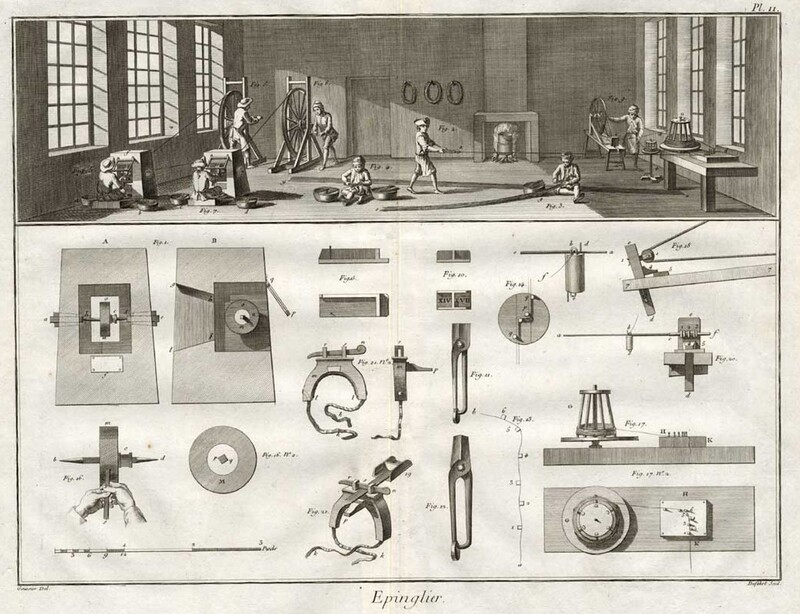

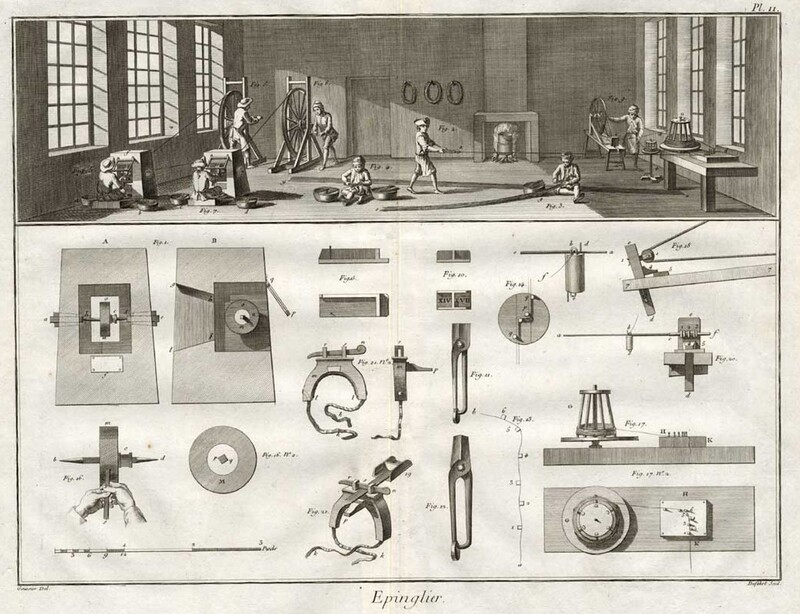

애덤 스미스의 <국부론> 첫 장은 왜 분업이 빠른가라는 질문에 답한다. 이유는 세가지다. 첫째, 노동자 개개인의 솜씨 향상. 둘째, 한 작업에서 다른 작업으로 넘어갈 때 잃어버리는 시간의 절약. 셋째, 기계의 도입. 실은 셋째에 대한 설명이 아주 흥미로운데 나중에 말할 기회가 있기를 바란다. 위의 서류철 작업으로 돌아가면, 가장 관련이 큰 것은 둘째 이유 ‘잃어버리는 시간의 절약’이다. 만일 5개의 작업 순서로 이루어진 서류철을 10벌 만든다면, 나는 선택할 수 있다. 한 권씩 차례대로 만들어서 50개의 공정을 거칠지, 아니면 작업을 10회 반복하는 5개의 공정으로 끝낼지. 50개의 공정은 49회의 작업 변경과 시간 손실을 발생시킨다. 5개의 공정은 4회의 시간 손실로 끝난다. 이제 의문은 풀렸다. 결국 나는 작업 변경 횟수를 92% 단축함으로써 시간을 번 것이다.

그런데 이것을 현실의 작업장에 바로 적용할 수는 없다. 공간이라는 조건을 고려해야 하기 때문이다. 서류철 10벌을 만듭시다. 작업 변경 횟수를 줄이면 열 배가 빠르죠. 아… 책상이 작아서 서류 10벌을 늘어놓을 수 없는데요. 만일 책상 공간이 노트북 크기 정도라면 서류 2벌 올려놓기도 어렵다. 1벌씩 만드는 비능률 외에는 선택의 여지가 없다. 즉 작업 분할의 시간적 이득은 작업 변경을 억제 또는 연기해서 생기는데, 공간이 이를 감당할 수 있어야 한다. 우리의 이득은 시간에 지불할 것을 공간에 떠넘김으로써, 공간을 시간과 맞바꿈으로써 생긴 것이기 때문이다.

오래전에 들었던 얘기다. 일본의 요리 고수들은 요리가 끝났을 때 주방 정리도 같이 끝나 있다고 한다. 매 순간 치우는 것을 병행하는데, 어떤 일이든 최대 공간을 확보한 상태에서 하기 위함이라고 한다. 그런가? ‘최대 공간 확보’의 실질적인 의미는 뭘까? 정신 집중? 안전? 궁금했는데, 이제 이유를 알 것 같다. “급할 때 무엇이든 늘어놓을 수 있기 위해서”가 아닐까? 즉, “필요시 시간과 교환할 공간을 갖기 위해서” 말이다. 물론 노동자가 자기 책상을 잘 치우고 있는가는, 개인의 자질과 관련된 이슈다. 그러나 어떤 일이든 제대로 하기 위해서는 생각지 못했던 것들을 늘어놓을 수 있는 공간이 필요하다는 것은 그보다 앞서는 고려 사항이다. 한 작업을 능률적으로 처리하는 것뿐 아니라 멀티태스킹이 요구되는 시대라면 더 말할 것도 없다. 2009년의 한 연구는 한국의 평균 책상 넓이를 130×70㎝로 추산했다. 널찍하다고 하기는 어려운 수치다. 10년이 지났는데 그보다는 여유가 생겼기를 바란다.