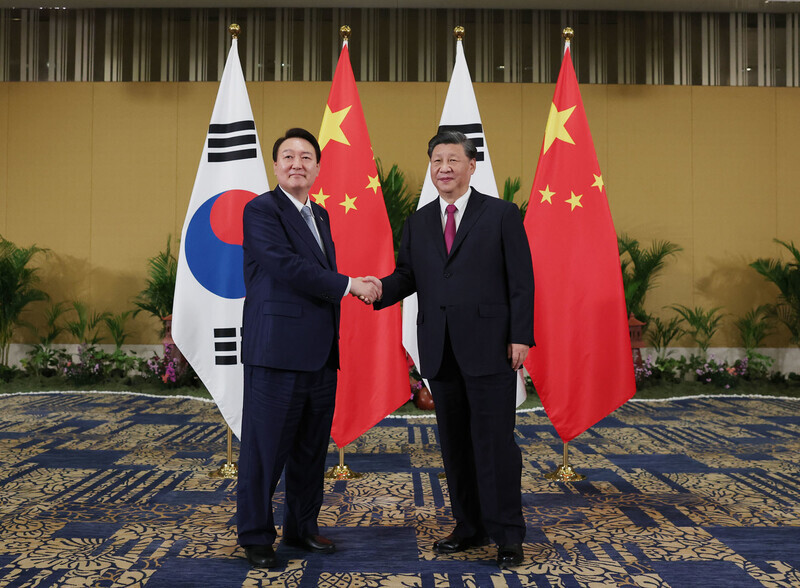

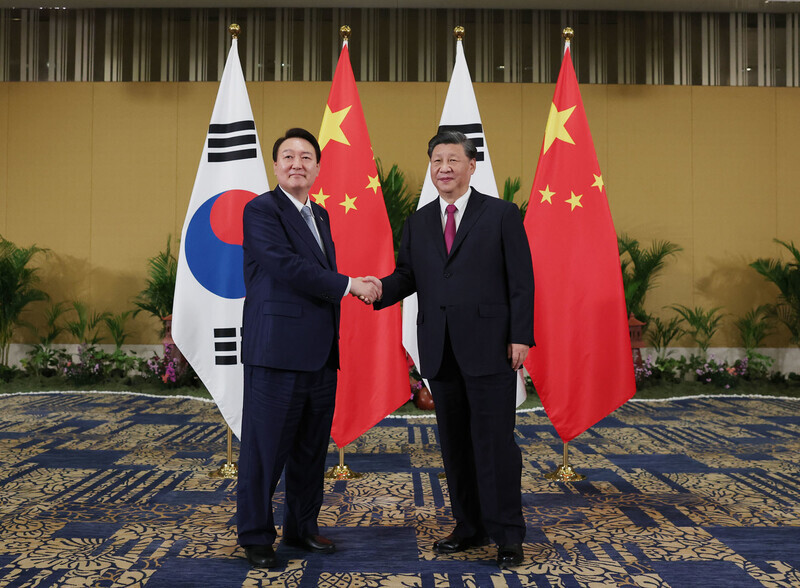

윤석열 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석이 지난해 11월15일 인도네시아 발리에서 아세안정상회의 계기에 양자 정상회담에 앞서 악수를 하고 있다. 대통령실사진기자단

☞한겨레 뉴스레터 H:730 구독하기. 검색창에 ‘한겨레 730’을 쳐보세요.

한-중 관계가 역대 최악이라 불렸던 2016~2017년 ‘사드(고고도미사일방어체계) 사태’ 때만큼 악화되면서, 중국이 언제든 한국을 상대로 ‘보복’의 칼을 뽑아들 수 있다는 우려가 커지고 있다. 하지만 사드 사태 때와 달리 중국의 ‘경제적 강압’에 힘을 합쳐 대응해야 한다는 주요국들 간의 공감대가 형성돼 있어 한국을 섣불리 타격하면 이 문제가 미국 등을 끌어들이는 ‘진영 싸움’으로 확대될 수 있다. 한·중 양국 모두 더 이상 서로를 자극하지 않는 신중함과 해법을 찾으려는 책임 있는 자세를 가져야 한다는 지적이 나온다.

미국 싱크탱크인 전략국제문제연구소(CSIS)는 지난 3월 내놓은 보고서 ‘거부·회피·억지: 중국의 경제적 강압에 맞서기’에서 중국의 부상이 본격화된 2010년대 이후 중국이 정치적인 이유로 상대국에 경제적 보복을 가했던 8건의 사례를 다루고 있다. 중국은 자신들이 ‘핵심 이익’이라 여기는 대만과 관련된 문제(2021년 리투아니아의 대만대표부 개설)나 영토 문제(2010년 일본과 센카쿠 열도 갈등, 2012년 필리핀과 남중국해 갈등), 자국 안보에 직접 영향을 끼치는 문제(2016년 한국의 사드 배치), 그 밖에 국가 위신과 관련된 문제(2020년 오스트레일리아의 코비드19 조사 요구, 2018년 캐나다의 멍완저우 화웨이 부회장 구속) 등이 벌어질 경우 어김없이 자신이 가진 경제적인 힘을 무기 삼아 경제적 보복 조처를 쏟아냈다.

이 기준에서 보면 대만 문제를 ‘남북 문제’에 빗대거나(윤석열 대통령 4월19일치 <로이터> 인터뷰), 한·미·일 3각 동맹 강화에 ‘올인’하는 윤석열 정부의 ‘쏠림 외교’ 역시 중국의 핵심 이익과 안보에 영향을 끼치기 때문에 보복을 예상할 수 있다. 실제 중국은 지난 1년여 동안 윤 정부의 외교적 움직임을 지켜본 뒤 지난달 22일 서울에서 열린 한-중 국장급 회담에서 △(대만 문제 등) 중국의 ‘핵심 이익’을 건드리면 한-중 협력 불가 △한국이 친미·친일 일변도 외교 정책으로 나아갈 경우 협력 불가 등 ‘4불가’ 방침을 전달했다. 이 최후통첩 이후 중국은 “현재 중-한 관계는 어려움과 도전에 직면해 있으며 책임은 중국에 있지 않다”(9일 왕원빈 외교부 대변인)는 입장만 되풀이해 밝히는 중이다. 한국 역시 싱하이밍 주한 중국대사의 ‘베팅’ 발언을 문제 삼아 그에 대한 사실상의 소환 요구를 꺾지 않고 있다. 한·중 두 나라가 각자 배수진을 치고 상대의 양보를 요구하는 살벌한 ‘기 싸움’에 돌입해 있는 셈이다.

하지만 중국이 예전처럼 주변국들에 마구 채찍을 휘두를 상황이 아니라는 반론도 만만치 않다. 조 바이든 미국 행정부가 2021년 1월 취임한 뒤 중국의 ‘경제적 강압’에 맞서기 위한 주요국 연대를 강화하고 있기 때문이다. 미국 등 주요 7개국(G7) 정상들은 지난달 20일 일본 히로시마에서 발표한 공동선언에서 “우리는 경제적 강압에 대한 평가·준비·억제·대응을 강화하기 위해 ‘경제적 강압에 대한 조정 플랫폼’을 출범하고, 주요 7개국 이외 동반국들의 협력도 촉진할 것”이라고 밝혔다. 미국은 지난달 21일 자국 기업인 마이크론이 중국 당국으로부터 제재를 당하자 “중국의 조처에 따른 반도체 시장 왜곡에 대응하기 위해 주요 7개국 동맹 및 파트너들과 긴밀한 협력을 지속할 것”이라고 밝혔다. 미국이 협력하겠다고 밝힌 주요 대상국이 마이크론의 대체품을 중국에 판매할 수 있는 유일한 국가인 한국인 만큼, 지난 사드 사태처럼 한-중 갈등을 ‘강 건너 불 구경’ 하긴 쉽지 않다. 중국도 보복을 가하는 순간 언제든 주변국에 경제적 강압을 가할 수 있는 나라라는 미국의 비판에 정당성을 실어줄 수 있다.

길윤형 기자

charisma@hani.co.kr