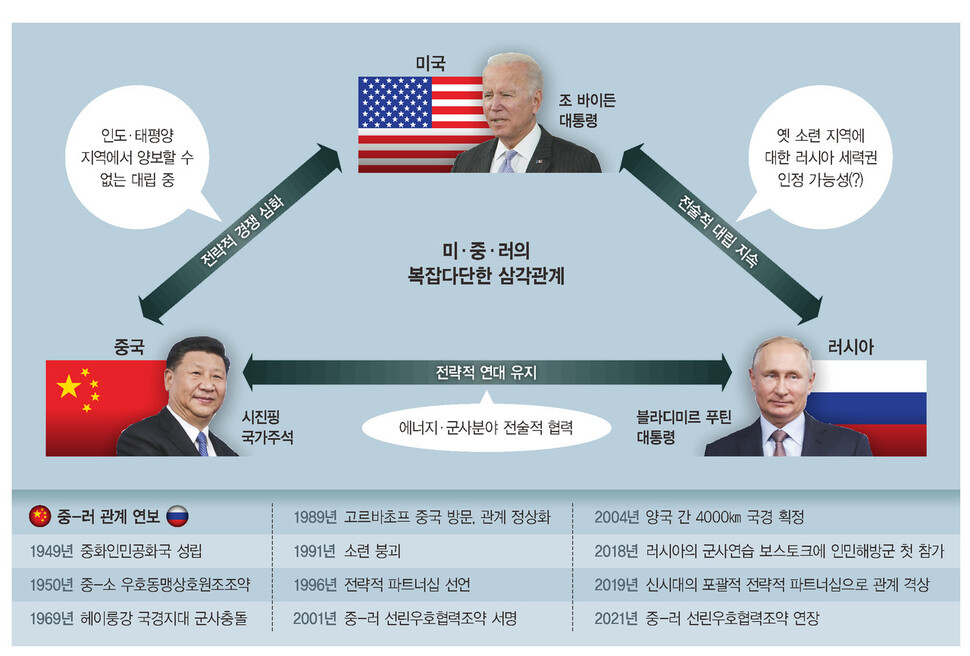

[뉴스분석] 격랑에 빠져드는 미·중·러 삼각관계

미, 대중·대러접근 ‘온도차’…중국엔 강한 압박, 러엔 타협 여지

미, 대중·대러접근 ‘온도차’…중국엔 강한 압박, 러엔 타협 여지

시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통형. 연합뉴스

바이든 베이징 올림픽 보이콧 앞장

푸틴엔 경제제재 등 경고수위 높여 미국은 지난 6일(현지시각) 신장위구르 지역 등에서 진행 중인 중국의 인권 탄압에 항의한다는 명분을 내세워 2022년 2월 열리는 베이징 겨울올림픽에 ‘외교적 보이콧’을 선언했다. 미국이 중국에 대해 ‘외교적 공격’을 퍼부은 날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 인도를 방문해 나렌드라 모디 총리와 정상회담에 임했다. 두 나라는 인도가 2018년 구매를 결정한 러시아제 방공망 체계인 S-400을 도입하기로 확정하고 일부 부품의 전달을 시작하는 등 군사적·경제적 협력 관계를 강화했다. 인도가 S-400을 도입하면 제재할 수 있다고 경고해온 미국은 중국 견제를 위해 일본·오스트레일리아·인도 등과 구축한 협의체인 ‘쿼드’의 중요성 때문인지 별다른 반응을 내놓지 않고 있다. 다음날인 7일 푸틴 대통령은 조 바이든 미국 대통령과 화상 회담을 통해 양국 간의 가장 첨예한 현안인 우크라이나 위기에 대해 논의했다. 바이든 대통령은 러시아가 우크라이나를 침공하면 “새롭고 더 심각한 경제제재에 직면하게 될 것”이라고 경고했다. 푸틴 대통령은 미국이 냉전 종식 직후 “북대서양조약기구(나토)를 동진시키지 않겠다”고 한 약속을 지키고 “우크라이나의 가입을 불허하겠다”는 구속력 있는 보장을 하라며 맞섰다. 다시 사흘 뒤인 10일 미국은 전세계 110여개국이 참여한 ‘민주주의 정상회의’를 개최했다. 중국과 러시아를 배제한 채 열린 이 회의는 미국이 주도하는 민주주의(democracy) 체제와 중국과 러시아가 대표하는 독재(autocracy)를 대비하며 이데올로기적인 대결을 강화하려는 의도로 열렸다. 특히 미국은 이 정상회의에 대만까지 참가시켜 중국의 큰 반발을 샀다. 이러한 일련의 이벤트들로 인해 미-중, 미-러 양자 관계는 격화되는 모습을 보이고 있다. 미국의 공세에 맞서 중국과 러시아가 ‘반미 연대’를 굳히는 모양새다. 하지만 현재 세 나라의 관계는 미래 패권을 건 미-중 간 전략 경쟁을 ‘상수’로 하고, 이들이 각각 러시아와 어떤 관계를 맺는지를 ‘변수’로 하는 특성을 띠고 있다. 따라서 향후 사태가 어느 쪽으로 진전되어 가느냐에 따라, 삼각관계가 크게 출렁일 수 있는 가능성을 내포한다. 일단 미국은 중국과 관계를 압박 쪽으로 끌고 가려 하는 데 비해 러시아와는 타협의 여지를 남기고 있다. 7일 푸틴 대통령과 날 선 대화를 나눈 다음날 바이든 대통령은 우크라이나 위기와 관련해 미군 파병은 “테이블 위에 있지 않다”고 확실히 선을 그었고, “우리의 주요 나토 동맹국 중 적어도 4개국과 러시아가 포함돼 나토 전반에 관한 러시아 우려의 미래를 논의해 동부전선의 온도를 낮출 것”이라고 말했다. 그동안 러시아가 나토 확장 문제와 관련해 미국 쪽에 요구했던 사항의 일부를 충족시킨 것이다. 러시아는 옛 소련 영역에서 일어나는 사안은 적어도 자신들과 합의가 필요하다며, 옛 소련권을 자신의 ‘세력권’으로 인정하라는 요구를 해왔다. 이를 적극적으로 해석하면 미국이 러시아와 관계 개선에 나섰다는 신호로 볼 수 있다. 사실 미국은 중국과 경쟁이 치열해지자 러시아와 관계 개선을 시도해왔다. 버락 오바마 행정부가 출범하며 표방한 ‘러시아와의 관계 리셋(전면 재조정)’을 예로 들 수 있다. 하지만 이 선언은 우크라이나의 유럽연합 가입을 놓고 2014년 초 친러 정권이 붕괴되고, 분노한 러시아가 크림반도를 합병하면서 와해됐다. 이어진 도널드 트럼프 행정부 역시 집권 초 러시아와 관계 개선을 하겠다는 태도를 보여왔다. 트럼프 전 대통령은 푸틴 대통령에 대한 개인적인 호감을 밝히며 관계 개선의 의지를 공개적으로 드러냈었다. 그로 인해 중국에 대항해 미·러가 힘을 합치는 ‘격변’이 일어나지 않을까 이목을 끌었다. 하지만 이내 불거진 러시아의 미국 대선 개입과 트럼프 전 대통령의 연루 의혹 등으로 미-러 관계는 더 바닥으로 치달았다. 취임 이후 바이든 행정부는 러시아와 관계 개선에 대한 명시적이고 적극적인 의지를 밝히기보다 관계를 안정화하고 중-러 연대를 관리 가능한 수준으로 묶어두려는 움직임을 보이고 있다. 바이든 대통령은 지난 6월16일 스위스 제네바에서 이뤄진 푸틴 대통령과의 첫 정상회담에서 ‘전략적 안정성’에 관한 공동성명을 채택하고, 새 군축회담을 시도하고 있다. 두 나라는 이후 외교부 차관급의 두차례 회담을 거쳐 전략적 안정(핵군축)에 대한 두 실무그룹을 구성해 논의를 이어가고 있다. 바이든 행정부는 이어 러시아의 천연가스를 유럽으로 수출하는 노르트스트림2 가스관에 대한 오랜 반대를 접고 지난 7월 개통을 사실상 용인했다. 바이든 대통령과 앙겔라 메르켈 전 독일 총리는 7월20일 러시아가 노르트스트림을 “정치 무기”로 활용하면 제재를 발동할 수 있다는 선에서 타협하고 노르트스트림2의 개통에 동의했다. 미국이 군축회담, 노르트스트림2 개통에 이어 나토 확장 문제를 논의하는 러시아-나토4개국 회담에 동의하며 러시아의 선택의 폭이 넓어지고 있다. 미-중 대결이 격화하는 흐름 속에서 우크라이나 위기를 한껏 고조시켜, 동부 유럽에서 자신들의 전략적 이해를 극대화하고 인도와 관계를 강화해 미·중을 동시에 견제했다. 러시아와 인도는 자신들이 ‘특혜적인 전략 동반자 관계’임을 확인해 반중 포위전략인 인도·태평양 전략의 ‘쿼드’에 인도를 끼워 넣으려는 미국을 견제하는 동시에 인도와 국경분쟁을 벌이는 중국에 대해서도 세력균형을 추구하려는 모습을 보였다.

주요 7개국(G7) 외무장관들이 12일 영국 리버풀 회의장에서 기념사진을 찍고 있다. 리버풀/로이터 연합뉴스

군사훈련, 우주기상센터 등 협력

‘반미’ 넘어 뒤엉킨 전략적 이해 하지만 이런 흐름 속에서도 중-러의 연대와 협력이 주춤하는 것은 아니다. 양국은 올해 들어서 가장 빈번한 연합군사훈련을 진행하는 등 전례 없는 군사협력 관계를 강화하고 있다. 10월엔 태평양에서 제10차 연례 ‘해상 상호교류’ 해군훈련, 8월엔 중앙아시아 지역에서 5일간 연합훈련 등 각종 군사훈련을 5차례 펼쳤다. 12월엔 양국 수도에서 우주기상센터의 가동을 공동으로 시작했다. 앞서 6월엔 양국 관계의 기본협정인 ‘선린우호협력조약’의 연장에 합의했다. 1960년대 국경분쟁으로 파탄 났던 중-러 관계는 1980년대 중반 소련의 개혁개방을 시작한 미하일 고르바초프 시절부터 개선되기 시작했다. 이어 나토 확장 문제로 미-러 관계가 파탄 나기 시작한 1990년대 후반, 푸틴 대통령의 취임과 함께 본격적으로 가까워졌다. 중-러는 2001년 7월 ‘중-러 선린우호협력조약’에 서명해 미국 일극체제에 맞선 본격적인 연대를 시작했다. 이후 중-러 협력은 2008년 조지아 전쟁, 2014년 크림반도 합병을 거치면서 미국에 대항한 ‘중-러 연대’로 격상돼 왔다. 반미가 중국과 러시아의 전략적 연대의 고리이긴 하지만, 양국 관계의 본질은 러시아가 가진 풍부한 에너지·무기를 중국의 거대한 시장이 흡수하는 관계이다. 유라시아 대륙의 오랜 ‘경쟁국’인 중국과 러시아 사이에 에너지와 군사 부문에서 협력의 필요성이 줄어들면 관계 역시 유동화될 가능성이 있다. 즉, 미국이 우크라이나 위기와 노르트스트림2 가스관 문제에서 타협적인 자세를 보인다면, ‘중-러 연대’가 약화될 공간이 생기는 셈이다. 결국 미국이 이 문제들을 어떻게 풀어가느냐에 따라 향후 미-중-러 삼각관계의 방향도 결정될 것으로 보인다. 오토 폰 비스마르크는 독일 통일 뒤 독일·영국·프랑스·러시아·오스트리아라는 유럽의 5대 열강 가운데 두 나라를 독일의 편에 끌어들이는 세력균형 외교를 펼치려 했다. ‘영예로운 고립’이라는 유럽 대륙 불개입 외교노선을 펼치는 영국, 독일 통일을 위한 전쟁으로 적국이 된 프랑스를 제외하면, 오스트리아와 러시아를 독일 편에 서게 해야 했다. 이 중에서도 오스트리아는 같은 독일 민족으로서 우호국이었기 때문에 결국 대러시아 외교가 관건이었다. 하지만 독일은 비스마르크 실각 뒤 러시아와 관계가 파탄 나며 1차 세계대전에서 패망했다. 미-중-러 관계에서 현재 미국은 독일과 같은 입장이다. 미국 등 서방은 러시아 공포증을 극복하고 미-중 대결에서 유리한 세력균형을 만들어낼 수 있을까? 정의길 선임기자 Egil@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)