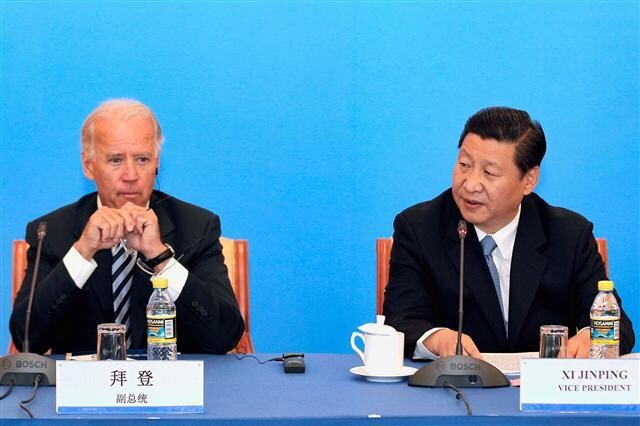

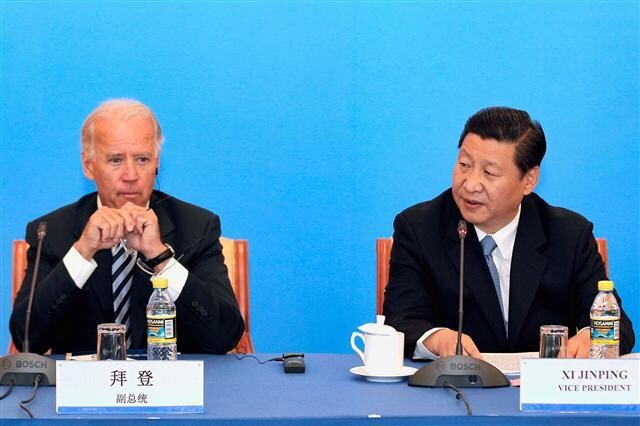

조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석. 둘 다 국가 정상에 오르기 전인 2013년 12월에 찍은 것이다. AP 연합뉴스

세계 1·2위 탄소 배출국인 중국과 미국이 온실가스 배출을 줄이고 기후변화에 대응하는 협력을 강화하겠다는 공동선언을 발표했다.

양국은 제26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)가 열리는 영국 글래스고에서 10일 발표한 공동선언에서 파리기후변화협약에서 목표로 세운 산업화 이전 대비 기온 상승폭 1.5℃ 제한을 위해 “함께 노력한다는 굳은 약속을 상기한다”고 밝혔다. 미-중은 이 목표와 현실적 상황의 격차가 상당히 크다며 이를 메우기 위한 노력을 배가해야 한다고 밝혔다.

셰전화 중국 기후 특사는 기자회견에서 “(기후변화 문제에서) 중국과 미국 사이에는 차이보다는 합의가 많다”며 “양쪽은 공동으로, 또 다른 국가들과 함께 이번 당사국총회의 성공과 야심 차고 균형 잡힌 성과를 촉진하기 위해 노력하기로 했다”고 말했다. 존 케리 미국 기후 특사는 공동선언이 이런 목표와 현실 사이의 격차를 해소하기 위한 강력한 의지를 담았다고 말했다고 <에이피>(AP) 통신이 보도했다.

공동선언에는 강력한 온실가스인 메탄 배출 저감을 위해 노력한다는 내용도 담겼다. 앞서 중국은 이번 당사국총회에서 100여개국이 합의한 메탄 감축 선언에 참여하지 않아 비판을 받은 바 있다. 기후변화 대응을 위해 양국이 정기적으로 만나 협의한다는 약속도 했다.

일부 외신들은 미-중이 기후변화에 대한 공동 대처를 약속하는 선언을 내놓은 것은 이번 행사의 예상하지 못했던 성과라고 평가했다. 지난주만 해도 당사국총회 정상회의에 참석한 조 바이든 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석이 글래스고에 오지 않은 것은 “큰 실수”라며 비난해, 이번 행사가 미-중의 틈만 벌렸다는 지적이 나오기도 했다. 이번 공동선언은 바이든 대통령과 시 주석의 다음주 첫 화상 정상회의를 앞둔 가운데 나온 것으로, 관계를 부드럽게 가져가려는 양국의 의지가 반영됐다는 풀이도 가능하다.

하지만 기후변화 전문가들 사이에서는 미-중이 확실하고 구체적인 약속을 내놓지는 않았다는 비판도 나온다.

이본영 기자

ebon@hani.co.kr