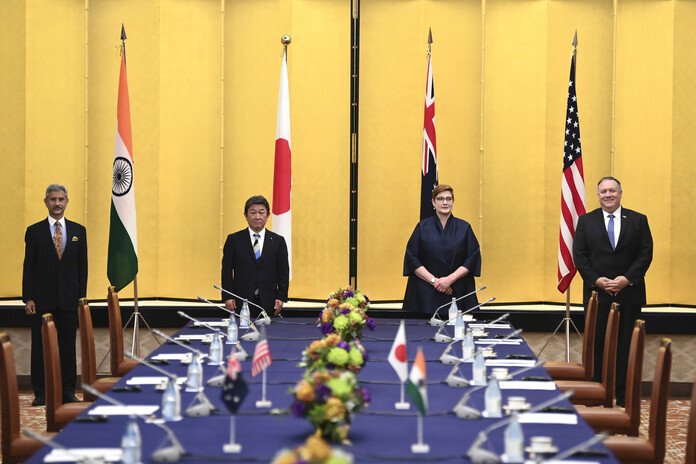

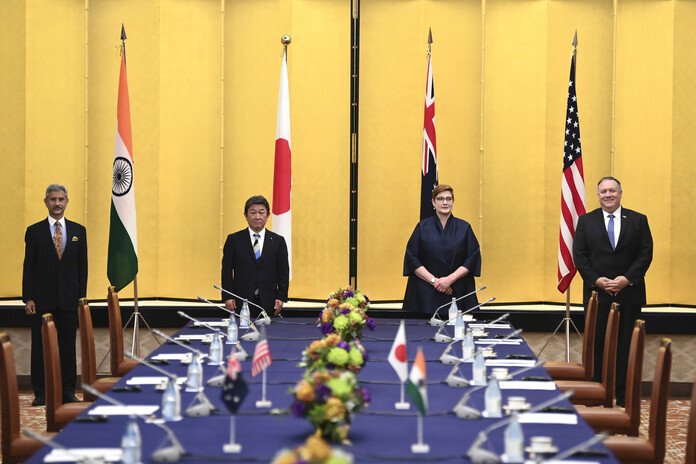

지난 6일 일본 도쿄에서 열린 쿼드 외교장관 회의에 참석한 수브라마니암 자이샹카르 인도 외교장관(왼쪽부터), 모테기 도시미쓰 일본 외무상, 머리스 페인 오스트레일리아 외교장관, 마이크 폼페이오 미국 국무장관. 도쿄/AP 연합뉴스

미국이 주도하는 ‘4자 안보대화’(쿼드)가 나토와 같은 집단안보동맹으로 나아가는 데 열쇠를 쥔 것은 인도라는 점에는 별다른 이견이 없다. 일본과 오스트레일리아(호주)가 이미 미국의 군사동맹을 맺고 있지만, 인도는 냉전시절부터 ‘비동맹’을 외교·안보 정책 근간에 놓고 어떤 동맹에도 가담하지 않았기 때문이다. 국경 유혈충돌로 중국과의 갈등이 격화하기 이전까지, 인도가 쿼드에 대해 미온적인 태도를 보인 것도 이런 맥락에서다.

인도의 ‘선택’과 관련해 눈길을 끄는 것은 미-중과 얽힌 과거사다. 미국은 1940년대 초부터 당시 식민 지배국이던 영국 쪽에 인도를 독립시켜 연합국의 일원으로 참전하게 하자고 주장했다. 영국은 이를 끝까지 거부했다. 독립 이후 인도-파키스탄 분리란 격동을 겪은 인도가 차츰 안정을 되찾아가던 1951년 8월 미국은 인도에 뜻밖의 제안을 한다. 중국을 대신해 유엔 안전보장이사회 상임이사국이 되라는 얘기였다.

미국 외교·안보 전문 싱크탱크 우드로윌슨센터가 펴낸 자료를 보면, 미 국무부가 당시 주미 인도대사이자 자와할랄 네루 총리의 여동생인 비자야 라시미 판디트를 통해 이같이 제안했다. 판디트는 즉각 네루에게 편지를 보내 관련 내용을 자세히 전달했다. 네루의 답신도 오래 걸리지 않았다. 내용은 단호했다.

“보낸 편지에서 미국이 중국의 안보리 상임이사국 자리를 우리한테 넘겨줄 것이라고 언급했다. 모든 측면에서 좋지 않은 일로, 절대 받아들일 수 없다. 중국에 대한 노골적인 모욕이자, 미-중 관계 단절을 뜻할 것이기 때문이다. … 우리는 중국의 유엔 가입과 안보리 이사국 지위 승계를 촉구할 것이다. 인도 역시 안보리 상임이사국에 오를 만한 수많은 이유가 있다. 하지만 중국을 댓가로 그 자리를 바라지는 않는다.”

실제 네루는 미국의 제안을 끝까지 거부했을 뿐 아니라, 대만이 아닌 중국이 안보리 상임이사국이 돼야 한다고 지속적으로 주장했다. 1955년엔 소련도 같은 제안을 했지만 역시 거부했다. 이후 상황은 어땠을까? 비동맹 외교 노선을 유지하던 인도는 미국보다 소련과 우호적인 관계를 유지했다. 미국은 소련·중국과 맞서기 위해 파키스탄에 대한 경제·군사원조에 나섰다. 인도는 1965년, 1971년, 1999년 등 세 차례 파키스탄과 군사적 충돌을 벌였다.

중국 건국 이듬해인 1950년 4월 인도는 비공산권 국가로는 처음으로 국교를 수립했다. 네루의 노력에도 양국 관계는 순탄하지 못했고, 1962년엔 국경분쟁으로 한달 남짓 전쟁까지 치러야 했다. 당시 격전의 현장이었던 히말라야산맥의 라다크 일대에서 양국군은 지난 6월에도 쇠막대기와 몽둥이 등으로 무장한 채 유혈충돌을 벌였다.

네루가 지키주려 했던 안보리 상임이사국 지위를 중국이 마침내 차지한 것은 1971년 10월이다. 그 무렵 리처드 닉슨 당시 미국 행정부가 중국과 관계 정상화에 시동을 걸었다. 대만은 하루 아침에 안보리 상임이사국 지위는 물론 유엔 회원국 자격까지 박탈당해야 했다. 지난 6월 라다크 유혈충돌 직후 <인디아 투데이> 등 현지 매체는 인도 반중 시위대가 “대만을 국가로 인정해야 한다”는 구호를 외쳤다고 전했다. 과거와 현재가 기이하게 뒤엉키고 있다.

베이징/정인환 특파원

inhwan@hani.co.kr