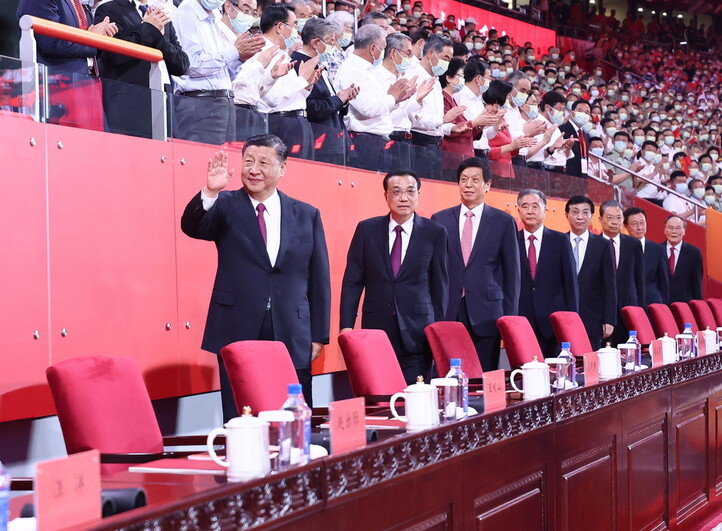

중국 베이징 국가체육관에서 공산당 창당 100주년을 경축하는 대형 문예공연 ‘위대한 여정’이 개최된 지난 28일 오후 시진핑 국가주석(앞줄 맨 왼쪽)이 손을 흔들며 지도부와 함께 들어오고 있다. 시 주석을 선두로 리커창 총리, 리잔수 전인대 상무위원장, 왕양 정협 전국위원회 주석, 왕후닝 중앙서기처 제1서기, 자오러지 중앙기율검사위원회 서기, 한정 상무부총리(이상 정치국 상무위원 7명), 왕치산 부주석이 서열 순서대로 들어오고 있다. 중국은 7월1일 공산당 창당 100주년을 앞두고 전역이 본격적인 축제 분위기에 접어들었다. 베이징/EPA 연합뉴스

중국 공산당 창당을 위한 제1차 당대회는 1921년 7월23일 상하이의 프랑스 조계에서 개막했다. 당시 회의에는 중국 전역에서 온 대표단 13명과 국제공산당(코민테른)에서 파견한 마린과 니콜스키 등 모두 15명이 참석했다. 대표단의 면면은 창당 다시 중국 공산당의 정체성을 고스란히 드러내준다.

리윈 난후혁명기념관 부관장은 “당시 대표단의 평균 연령은 24살, 창사 대표로 참석한 마오쩌둥(당시 28살)과 상하이 대표 리다(당시 31살) 등이 그나마 나이가 많은 축이었다”고 말했다. 1차 당대회 당시 중국 공산당원은 단 58명에 불과했다. 일본 유학파(18명)와 베이징대 출신(17명) 등 고학력자가 주류였고, 교사(17명)와 학생(24명), 기자·변호사 등 전문직 종사자(10명)이 대다수였다. 창당 당시 중국 공산당은 노동자·농민이 아닌 `젊은 지식분자’의 정당이었다.

매끄럽게 이어지던 당대회 분위기는 그해 7월30일 저녁부터 급박하게 돌아가기 시작했다. 당대회 장소로 수상쩍은 인물이 나타나, 의심스런 질문을 던지고 사라졌다. 회의는 곧바로 중단됐다. 대표단은 몸을 피했다. 이내 프랑스 조계 경찰이 들이닥쳤다. 상하이를 빠져나간 대표단은 저장성 자싱으로 이동했다. 앞서 1919년 상하이-항저우 열차편이 개통되면서, 중간 지점인 자싱은 교통의 요지가 됐다. 그해 8월 초 자싱에 도착한 대표단은 난후에 배를 띄우고 회의를 속개해, 당 강령을 채택하고 창당을 선언했다.

100년 전 중국 공산당은 ‘젊은 지식분자의 정당’이었다. 외세의 침략과 반식민지로 추락한 민족의 생존을 위한 투쟁은 창당의 명분으로 충분했다. 간고한 무장투쟁으로 인민공화국을 세웠고, 대약진운동과 문화대혁명의 혼란을 지나 개혁·개방의 길로 나아갔다.

급격한 경제 발전과 함께 거대한 중산층 인구가 형성됐다. 공산당원의 인적 구성도 달라지고 있다. 창당 한 세기가 지난 지금 중국 공산당은 ‘중산층의 정당’으로 부를 만 하다. 중산층이 늘어날 수록 공산당 집권의 정당성도 강화될 터다.

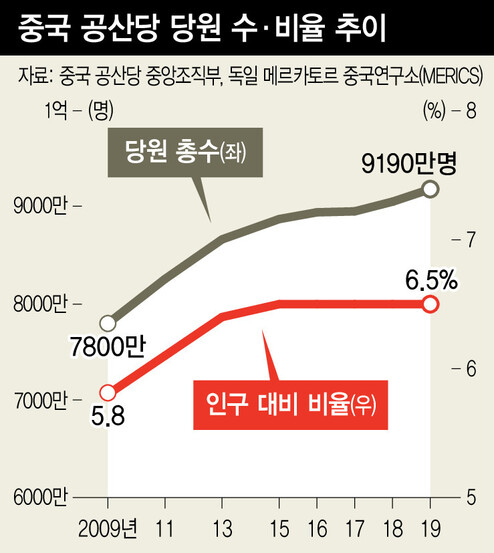

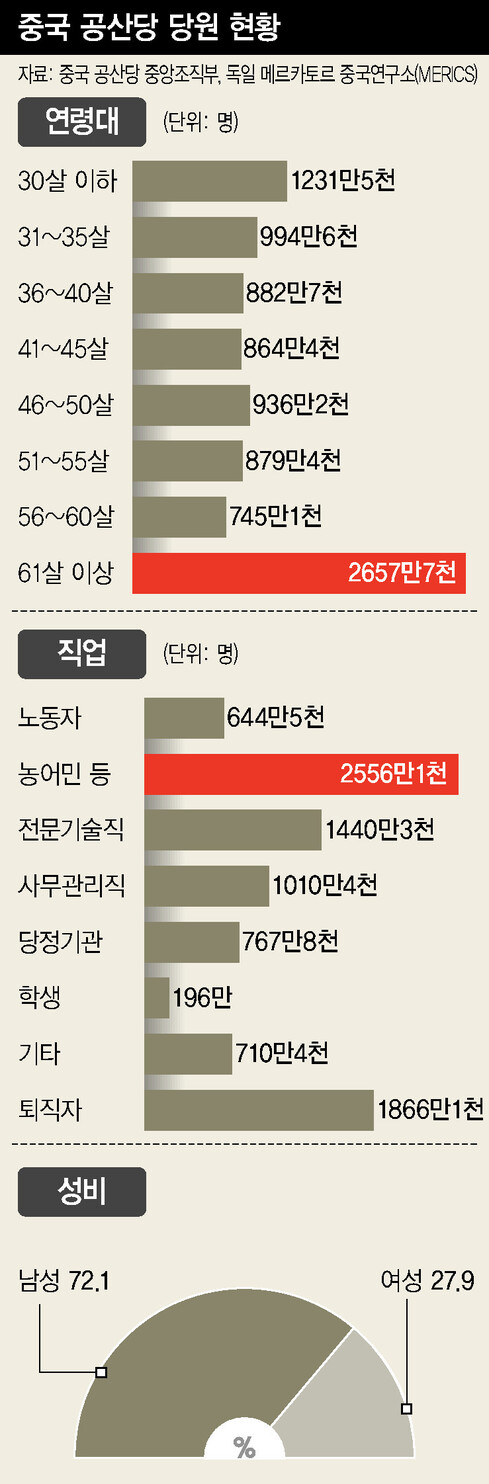

공산당 중앙조직부가 지난해 7월1일 펴낸 <당내 통계 연보> 최신판을 보면, 2019년 말을 기준으로 중국 공산당원은 모두 9191만4천명에 이른다. 전년 대비 132만명 늘어난 수치다. 건국을 전후로 폭발적으로 늘었던 노동자·농민 등 기층계급 당원 비율은 2019년 말 현재 전체의34.8%까지 떨어졌다. 반면 전문대 졸 이상 고학력자는 50.7%까지 늘어난 상태다.

구체적으로 보면, 노동자(644만5천명)와 농·어민(2556만1천명) 외에도, △학생(196만명) △당·정·기관 종사자(767만8천명) △사무·관리직(1010만4천명) △전문·기술직(1440만3천명) △퇴직자(1866만1천명) 등의 비율이 높았다. 특히 35살 이하(24.2%)보다 60살 이상(28.9%) 당원이 많았다. 중국 공산당이 고학력·고소득·고연령층을 중심으로 한 ‘중산층의 정당’이란 풀이가 가능해 보인다.

중국 국가통계국은 지난 2019년 초 `중산층 인구 4억명 시대’에 진입했다고 발표한 바 있다. “1990년대 등장한 중국의 중산층은 공산당이 주도하는 국가 체제에 성장과 생존을 거의 전적으로 의지해왔다. 이들이 가장 두려워하는 것은 공산당이 주도하는 국가 체제의 변화다.” 첸제 미국 제임스매디슨대 교수는 지난 2013년 펴낸 <민주주의 없는 중산층>에서 이렇게 지적한 바 있다.

체제가 흔들리면, 기득권도 흔들린다. 중산층의 ‘삶의 질’도 흔들릴 수밖에 없다. 공산당과 중산층은 한 몸인 셈이다. 상하이 ‘중국 공산당 제1차 전국 대표대회 기념관’(이하 상하이 기념관)에서 만난 당원 위조우(42·무역업)는 “1970년대 말 태어난 내 또래는 중국 사회의 가장 큰 변화를 몸으로 겪은 세대”라며 “잘 살기를 바라는 모두의 꿈을 이룬 게 바로 공산당”이라고 힘줘 말했다.

지난 17일 오전 8시40분께, 추적추적 빗발이 날리는 상하이 기념관 주변은 인파로 넘쳐났다. 우산을 받쳐들고 길게 줄을 늘어선 이들의 가슴마다 당원 뱃지가 달려 있었다. 1차 당대회가 실제 진행됐던 기념관 맞은편 건물 앞에선 단체복을 맞춰 입은 이들이 기념촬영을 하느라 분주했다. 지난 3일 대대적인 개보수 공사 끝에 재개관한 이래 이곳 기념관엔 하루 1만명 이상이 찾고 있단다.

기념관 내부에서 ‘인구밀도’가 가장 높은 곳은 공산당 입당 선서가 적힌 벽면 앞이었다. 단체 별로 차례를 기다렸다가, 순번이 되면 팔뚝을 들어 올려 선서를 외치고 기념 사진을 찍느라 분주했다. 일부는 감격에 겨워 눈물을 훔치기도 했다. 장위한 기념관 전시연구부장은 “창당 100주년을 맞은 것 자체가 당의 정당성을 입증한다”고 강조했다.

“중국은 신민주 혁명과 사회주의 혁명, 개혁개방과 사회주의 현대화를 통해 당면한 문제를 해결해왔다. 인민들의 먹고 사는 문제를 해결했고, 공산당의 지위와 중국식 사회주의 제도는 시련과 시험을 통과했다.” 쉬롄린 저장홍선간부학원 부원장은 “중국의 독특한 사회, 문화, 역사를 다른 나라가 멋대로 평가해선 안된다”고 주장했다. 자싱(저장성)·상하이/정인환 특파원

inhwan@hani.co.kr

중국의 시발점이 1840년인 이유

오늘의 중국은 “1840년에 시작됐다”고 할 만하다. 그해 제1차 아편전쟁에서 참패한 청나라는 2년 뒤 난징조약을 통해 홍콩을 영국에 내줘야 했다. 1840년부터 1911년까지 70년여 만에 청나라가 서구 열강의 강압 속에 체결한 불평등 조약은 400여건에 이른다.

‘외환’은 ‘내우’로 이어졌다. 그렇게 ‘5천년 문명’을 간직한 거대한 나라가 몰락의 길로 접어들었다. ‘치욕의 세기’였다. 중국 공산당의 발상지로 꼽히는 상하이와 저장성 자싱에 자리한 혁명 기념관 2곳의 전시물이 `1840년’을 시발점을 삼고 있는 이유다.

지난 15일 오후 따가운 햇살로 달궈진 저장성 난후는 흡사 김이라도 뿜어내는 듯 했다. 난후혁명기념관 1층에는 실물 크기로 제작한 ‘홍선’(제1차 당대회 대표단이 난후에 띄운 배)이 천장에서 붉게 불을 밝힌 공산당 휘장 아래 놓여 있었다. 전시장 1층은 19세기 중반 이후 내우외환에 시달리며 중국이 겪어야 했던 치욕의 역사가 빼곡히 기록돼 있다.

2층으로 자리를 옮기니 제1차 당대회를 비롯한 창당 과정이 한편의 다큐멘터리처럼 전시돼 있다. “위대한 문명국가였던 중국이 서구 열강의 침략으로 고난과 굴욕의 세월을 보낸 뒤, 공산당 창당과 혁명을 통해 새롭게 도약했다”는 웅변으로 보였다. 리윈 부관장은 “해마다 100만명 이상이 참관한다”고 귀뜸했다. 자싱(저장성)·상하이/정인환 특파원

inhwan@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)