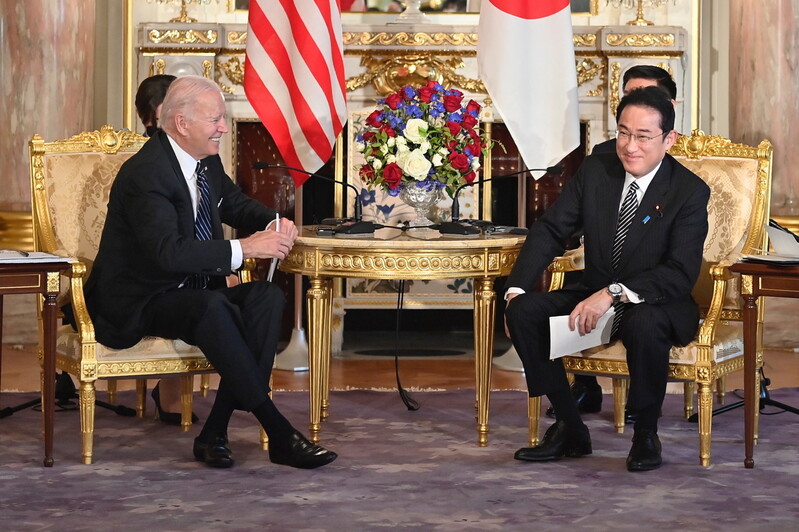

조 바이든 미국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 23일 정상회담을 하고 있다. 도쿄/EPA 연합뉴스

23일 ‘인도·태평양 경제 프레임워크’(IPEF)가 마침내 출범을 선언하면서 아시아·태평양지역에 대한 관여를 강화하고 중국을 견제하려는 미국의 구상이 또 하나의 주요 틀을 확보했다. 조 바이든 행정부에서 활동이 본격화된 중국 견제 협의체 ‘쿼드’(미국·일본·인도·오스트레일리아)나 지난해 9월 출범한 안보 파트너십 ‘오커스’(미국·영국·오스트레일리아)에 이어 발족한 인·태 경제 프레임워크가 중국의 경제적 부상과 영향력을 얼마나 꺾을 수 있느냐가 미-중 전략 경쟁의 향방에 중요한 역할을 할 것으로 보인다.

일본을 방문 중인 바이든 대통령은 이날 일본 도쿄에서 인태 경제프레임워크 출범을 공식 선언했다. 바이든 대통령은 출범을 선언하며 “21세기 경제는 인도·태평양에서 크게 다시 쓰일 것”이라며 “우리는 새로운 규칙을 쓰고 있다”고 말했다.

참여국은 한국, 미국, 일본, 오스트레일리아, 브루나이, 인도, 인도네시아, 말레이시아 뉴질랜드, 필리핀, 싱가포르, 타이, 베트남 등 13개국으로 정해졌다. 이들 국가의 국내총생산(GDP)을 모두 합치면 세계 전체 국내총생산의 40%에 이른다. 대만의 참가는 일단 이뤄지지 않는다.

미국이 인태 경제 프레임워크를 띄우는 이유는 우선 도널드 트럼프 행정부 때 ‘포괄적·점진적 환태평양 경제동반자협정’(CPTPP)에서 탈퇴해 아·태 지역에서 자국이 참여하는 다자 경제협정이 없는 상황을 만회하려는 목적이 있다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 소속 국가들의 국내총생산(GDP) 합계는 세계 총생산의 약 60%를 차지한다. 일본은 시피티피피를 주도하고 중국은 ‘역내 포괄적 경제동반자협정’(RCEP)을 이끄는데 ‘태평양 국가’를 자임하는 미국은 주도권을 쥔 다자 체제가 없었다.

다른 핵심 동기는 중국 견제다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 22일 방한을 마치고 일본으로 향하는 조 바이든 대통령의 전용기에서 한 브리핑에서 “중국이 인태 경제 프레임워크 참여국 숫자나, 여기에 관심이나 열의를 보이는 국가들의 다양성에 대해 우려하는 것은 놀랍지 않다”고 말했다. 이날 왕이 중국 외교부장은 인태 경제 프레임워크에 대해 “산업망 안정을 해치면 안 된다”고 지적하고, 미국의 아·태 전략은 “지역 국가를 미국 패권주의의 앞잡이로 만들려는 것”이라고 반발했다. 설리번 보좌관은 “인·태 경제 프레임워크의 참여 범위는 그 나라들이 (중국이 아니라) 미국에 베팅하기를 원하는 강력한 증거”라고도 했다.

그러나 인·태 경제 프레임워크는 아직 구체 내용이 정해지지 않은 형편이다. 다만 △공정하고 탄력성 있는 무역 △공급망 탄력성 △사회기반시설, 클린 에너지, 탈탄소 △조세, 반부패라는 4가지 협력의 축만 제시된 상태다. 중국에 타격을 가하려면 표준 설정을 통해 중국 상품을 배제하거나 기술·수출 통제 등의 조처를 취할 수 있겠지만, 그 정도 강력한 대응은 가시권에 없다. 람 이매뉴얼 주일 미국대사조차 지난달 19일 아시아 국가 정부들이 “우리가 가입하려는 게 뭐냐?”고 묻는다고 말했다. 미국은 참여국들이 협의를 통해 내용을 채워나갈 것이라고 설명하고 있다.

인·태 경제 프레임워크가 ‘개문발차’ 식으로 출범하는 것은 미국의 딜레마 때문이다. 바이든 행정부는 이 틀을 기존 무역협정과는 다르게 의회의 동의가 필요 없는 협약으로 추진하고 있다. 아시아 국가들에 관세를 낮춰주거나 미국 시장의 개방도를 높여주는 것은 민주당과 공화당 모두 미국인들 일자리를 위협한다며 강하게 반대하기 때문이다. 상원의원들은 지난 10일 캐서린 타이 무역대표부(USTR) 대표가 인·태 경제 프레임워크에 대해 충실히 설명하지 않았다고 비난하는 입장을 밝히기도 했다.

미국의 집요한 설득에도 불구하고 일부 동남아시아 국가들은 참여를 주저해왔다. 별 실익도 없이 상당수 국가들의 제1 무역 상대인 중국을 견제하는 그룹에 낄 이유가 없다는 판단 때문이다. 하지만 미국은 쿼드 정상회의에 맞추려고 출범 선언을 서둘렀다. 분야별 참여 가능성을 열어놓은 것은 가급적 많은 국가를 끌어들이려는 타협책이다.

결국 인태 경제 프레임워크가 미국의 의도대로 쓰일지는 ‘개방된 플랫폼’으로서 덩치를 키우는 동시에 본격적인 중국 견제에 대한 참여국들의 동참을 이끌어낸다는 조화하기 어려운 과제를 해낼 수 있는지에 달렸다.

워싱턴/이본영 특파원

ebon@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)