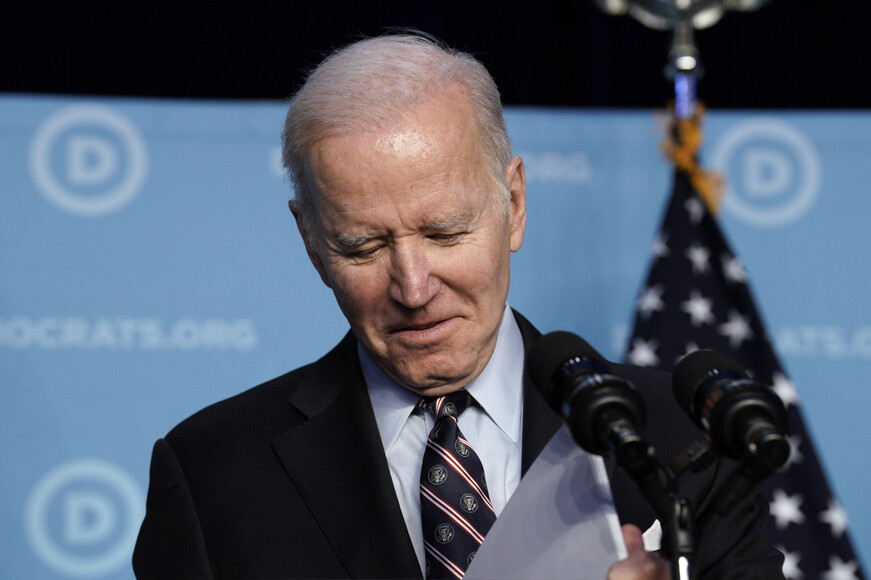

조 바이든 미국 대통령이 10일 민주당 전국위원회 행사에서 연설하고 있다. 워싱턴/UPI 연합뉴스

한국과 미국이 북한이 사실상 핵·대륙간탄도미사일(ICBM) 시험 유예(모라토리엄) 파기 수순으로 접어든 것으로 판단하면서 북-미 관계의 시계가 험악했던 과거로 돌아갈 위기에 처했다. 조 바이든 미국 행정부는 러시아의 우크라이나 침공에 대처하려 온힘을 쏟는 가운데 북핵 문제가 도지면서 유럽과 동아시아 양쪽 위기를 동시에 감당해야 하는 매우 곤란한 처지에 빠졌다.

바이든 대통령은 유럽 등과 함께 러시아에 광범위한 금융 제재를 가한 데 이어 최근 러시아산 석유 금수라는 강경한 카드를 빼들었다. 이 과정에서 동맹국들을 반러시아 연합전선으로 묶어세우며 직접 군사 개입을 제외한 사실상 모든 수단을 썼다. 하지만 러시아는 아랑곳 않고 3주째 전쟁을 계속하고 있다. 러시아의 행동은 냉전 종식 후 유럽의 안정과 미국 주도의 질서를 크게 흔들고 있다.

이런 터에 핵 비확산 질서를 흔드는 북한 핵·미사일 문제가 본격적으로 재발하면 바이든 행정부는 여러모로 곤혹스러울 수밖에 없다. 우선 관심과 자원, 에너지가 분산돼 양쪽 상황에 효과적 대처가 어렵다. 애초 중국 견제에 집중한다던 바이든 행정부는 러시아의 의외의 강수에 당혹스러워하는 상황이었다.

양쪽 위기가 북-중-러 밀착 분위기 속에 진행되는 것도 심상찮다. 존 커비 미국 국방부 대변인은 이번 판단을 공개한 것은 “국제 공동체가 북한에 의한 이런 무기의 추가 개발과 확산을 반대한다는 일치된 목소리를 내리라고 믿기 때문”이라고 말했다. 그러나 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 중국과 러시아가 미국과 크게 대립하는 상황이라 과거처럼 안보리를 통한 대응은 쉽지 않다. 중·러는 1~2월 북한의 탄도미사일 발사에 대한 안보리의 대응에도 반대했다. 왕이 중국 외교부장은 7일 “한반도 문제의 뿌리는 북한이 직면한 외부의 안보 위협이 장기간 해소되지 않고 있기 때문”이라고 말했다. 중국은 핵·미사일 모라토리엄 등 북한의 조처에 미국이 긍정적으로 반응하지 않은 게 상황을 악화시켰다고 주장한다.

북한의 신형 대륙간탄도미사일 시험 발사 움직임은 본토가 ‘잠재적 표적’이 되는 미국에 또다시 핵미사일 공포를 불러일으킬 가능성이 있다. 북한이 ‘정찰위성 개발’을 명목으로 관련 시험을 했다는 ‘화성-17형’은 2017년 11월 김정은 국무위원장이 시험 발사 성공 후 “국가 핵무력 완성”을 선언한 화성-15형보다 크고 사거리도 길다는 추정이 나오고 있다. 게다가 북한이 폐기를 선언한 풍계리 핵실험장에서 최근 건물 신축 움직임이 포착됐다는 발표도 있었다.

백악관 관계자는 북한의 신형 대륙간탄도미사일 개발 시험에 관한 한-미 발표가 나온 10일(현지시각) 미국은 여전히 대화에 열려 있으며, 비핵화 협상이 진전되면 바이든 대통령이 김정은 국무위원장을 만날 용의가 있다고 했다. 실무 협의 “테이블에서 진지한 합의가 이뤄지면” 만날 수 있다는 것이다. 북-미 정상 만남까지 언급한 것은 대화 의지를 강하게 피력한 것으로도 볼 수 있지만, 전임 도널드 트럼프 대통령이 ‘실험’한 정상들 간 담판이라는 톱다운 방식은 지양한다는 태도는 여전하다.

워싱턴/이본영 특파원

ebon@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)