엘지패션의 여성복 디자인실 직원들이 지난 2일 오후 시제품을 들고 회의를 하고 있다. 김명진 기자 littleprince@hani.co.kr

[일터살펴보기] 엘지패션

신사복 대량생산 넘어 여성·스포츠복 확대

디자인 역량 강화하고 인재개발 전폭 지원 ‘단순 의류생산 업체에서 브랜드 중심 기업으로의 변신.’ 최근 엘지패션이 안고 있는 과제다. 엘지패션 뿐 아니라 남성복 위주이던 패션 대기업들은 내수시장이 포화 상태에 접어들면서 기존 사업의 틀에만 안주할 수 없는 상황에 직면해있다. 오규식 엘지패션 부사장은 “신사복은 대량생산에 기반한 ‘푸시’ 마케팅이 가능하고 진입장벽도 높았지만 이제는 옛말”이라며 “자체 브랜드를 키우지 않으면 시장에서 살아남기 힘들게 됐다”고 말했다. 지난해 11월 엘지상사로부터 완전히 분리된 엘지패션의 지난해 경영 실적은 매장매출 기준으로 6487억원이다. 패션매출이 정확하게 공개되지 않는 이랜드를 뺀다면 제일모직에 이어 국내 2위인 셈이다. 엘지패션이 보유한 브랜드는 마에스트로, 타운젠트, 티엔지티, 닥스 등 모두 15개인데, 최근 3년여 동안 여성복과 스포츠 캐주얼을 강화해 나가는 움직임이 뚜렷하다. 2003년 제덴(잡화)과 애시워스(골프), 2005년 라푸마(아웃도어)와 헤지스 레이디스(트레디셔널 캐주얼), 지난해에는 여성복인 모그를 출시했다. 올해는 이탈리아의 명품 브랜드로 알려진 안나 몰리나리의 국내 영업권을 인수했으며, 지난 9월 원저우에 헤지스 중국 1호 매장을 열기도 했다. 엘지패션이 새삼 브랜드 육성을 목표를 내세운 데는 몇 가지 이유가 있다. 국내 패션산업은 여성복 쪽의 경우 한섬, 나산, 신원 등이, 중저가 캐주얼쪽은 이랜드, 더베이직하우스, 예슨퍼슨스 등이 주도하는 중견·중소기업의 시장이었다. 엘지패션을 비롯해 제일모직, 코오롱 등 대기업들은 신사복 정장 위주로 덩치를 키웠지만, 디자인과 생산에서 순발력이 필요한 영역에서는 힘을 쓰지 못했다. 그러나 시장 경쟁이 격화하면서 대량생산 능력을 넘어선 새로운 무기를 갖춰야 하는 시점이 됐다. 또 저가경쟁 대신 고급 제품 분야에 뛰어들려면 국내 시장에서부터 세계적인 명품 브랜드들과 경쟁해야 하는 현실도 빠뜨릴 수 없다. ‘브랜드 중심 기업’을 추구하는 엘지패션에서 가장 눈에 띄는 것은 인사정책에서의 변화다. 500여 임직원 가운데 디자인쪽이 120여명, 기획(엠디)과 영업파트가 200여명에 이르는데, 브랜드 육성을 위해선 이들의 능력을 계발하고 인재로 키우는 것이 핵심과제가 된다.

엘지패션은 지난해부터 연차별 교육·연수 프로그램을 대대적으로 정비하고 있는데, 사원 1년차 때는 입문과정과 현장체험, 2년차에는 전략지역 해외연수, 3년차 때는 산업 리서치 활동 등을 경험하게 한다. 또 대리 1년차 때는 해외연수 및 시즌별 기획을, 2년차 때는 매장 활성활 전략을 세우는 활동을 벌인다. 해외연수의 경우 이탈리아, 터키, 중국 등을 대상으로 글로벌 이슈 해결을 위해 스스로 계획을 수립하고, 2~3개월간 현지 활동을 통해 당면한 문제를 해결하게 한다. 인재개발팀의 변희운 차장은 “돈과 프로그램은 회사에서 댈 테니, 직원들은 시간과 노력을 투자하라는 취지”라고 말했다.

패션업계에서는 디자인 직군의 임금 수준이 낮을 뿐만 아니라 30대가 넘으면 퇴사의 압력에 시달린다는 점이 큰 문제라고 지적한다. 엘지패션도 엠디쪽의 대졸 초봉이 3200만원 이상인 반면, 디자인 직군은 2000만원을 조금 넘는 수준이다. 물론 능력을 인정받는 디자이너는 다른 직군보다 파격적으로 연봉이 올라간다. 그러나 업계 전체가 외국 브랜드 흉내내기를 바탕으로 한 영업실적 올리기에 매달리다 보니, 고유의 브랜드 색깔을 유지해줄 디자이너 육성에는 모르쇠로 일관했다.

엘지패션은 지난해부터 연차별 교육·연수 프로그램을 대대적으로 정비하고 있는데, 사원 1년차 때는 입문과정과 현장체험, 2년차에는 전략지역 해외연수, 3년차 때는 산업 리서치 활동 등을 경험하게 한다. 또 대리 1년차 때는 해외연수 및 시즌별 기획을, 2년차 때는 매장 활성활 전략을 세우는 활동을 벌인다. 해외연수의 경우 이탈리아, 터키, 중국 등을 대상으로 글로벌 이슈 해결을 위해 스스로 계획을 수립하고, 2~3개월간 현지 활동을 통해 당면한 문제를 해결하게 한다. 인재개발팀의 변희운 차장은 “돈과 프로그램은 회사에서 댈 테니, 직원들은 시간과 노력을 투자하라는 취지”라고 말했다.

패션업계에서는 디자인 직군의 임금 수준이 낮을 뿐만 아니라 30대가 넘으면 퇴사의 압력에 시달린다는 점이 큰 문제라고 지적한다. 엘지패션도 엠디쪽의 대졸 초봉이 3200만원 이상인 반면, 디자인 직군은 2000만원을 조금 넘는 수준이다. 물론 능력을 인정받는 디자이너는 다른 직군보다 파격적으로 연봉이 올라간다. 그러나 업계 전체가 외국 브랜드 흉내내기를 바탕으로 한 영업실적 올리기에 매달리다 보니, 고유의 브랜드 색깔을 유지해줄 디자이너 육성에는 모르쇠로 일관했다.

엘지패션은 3년전 디자인 임원으로 ‘데코’ 출신 김영순 상무를 영입하고, 디자인실 안에 패턴과 샘플실까지 마련하면서 디자인 역량 강화에 힘을 쏟고 있다. 또 이직이 잦은 디자이너들에게도 해외연수 기회를 마련해, 올해 5명을 뉴욕, 파리, 런던 등에 3주간 체류하며 현지 유행과 의류문화를 경험하게 했다. 김영순 상무는 “과거 대기업은 남성복 위주인데다 생산·유통 시스템을 중시하다보니 디자이너들이 입사를 꺼리는 경향도 있었다”면서 “그러나 지금은 디자이너들이 카피가 아닌 브랜드 정체성을 고민하게 해주는 긍정적인 변화가 생겨나고 있다”고 설명했다. 임주환 기자 eyelid@hani.co.kr

디자인 역량 강화하고 인재개발 전폭 지원 ‘단순 의류생산 업체에서 브랜드 중심 기업으로의 변신.’ 최근 엘지패션이 안고 있는 과제다. 엘지패션 뿐 아니라 남성복 위주이던 패션 대기업들은 내수시장이 포화 상태에 접어들면서 기존 사업의 틀에만 안주할 수 없는 상황에 직면해있다. 오규식 엘지패션 부사장은 “신사복은 대량생산에 기반한 ‘푸시’ 마케팅이 가능하고 진입장벽도 높았지만 이제는 옛말”이라며 “자체 브랜드를 키우지 않으면 시장에서 살아남기 힘들게 됐다”고 말했다. 지난해 11월 엘지상사로부터 완전히 분리된 엘지패션의 지난해 경영 실적은 매장매출 기준으로 6487억원이다. 패션매출이 정확하게 공개되지 않는 이랜드를 뺀다면 제일모직에 이어 국내 2위인 셈이다. 엘지패션이 보유한 브랜드는 마에스트로, 타운젠트, 티엔지티, 닥스 등 모두 15개인데, 최근 3년여 동안 여성복과 스포츠 캐주얼을 강화해 나가는 움직임이 뚜렷하다. 2003년 제덴(잡화)과 애시워스(골프), 2005년 라푸마(아웃도어)와 헤지스 레이디스(트레디셔널 캐주얼), 지난해에는 여성복인 모그를 출시했다. 올해는 이탈리아의 명품 브랜드로 알려진 안나 몰리나리의 국내 영업권을 인수했으며, 지난 9월 원저우에 헤지스 중국 1호 매장을 열기도 했다. 엘지패션이 새삼 브랜드 육성을 목표를 내세운 데는 몇 가지 이유가 있다. 국내 패션산업은 여성복 쪽의 경우 한섬, 나산, 신원 등이, 중저가 캐주얼쪽은 이랜드, 더베이직하우스, 예슨퍼슨스 등이 주도하는 중견·중소기업의 시장이었다. 엘지패션을 비롯해 제일모직, 코오롱 등 대기업들은 신사복 정장 위주로 덩치를 키웠지만, 디자인과 생산에서 순발력이 필요한 영역에서는 힘을 쓰지 못했다. 그러나 시장 경쟁이 격화하면서 대량생산 능력을 넘어선 새로운 무기를 갖춰야 하는 시점이 됐다. 또 저가경쟁 대신 고급 제품 분야에 뛰어들려면 국내 시장에서부터 세계적인 명품 브랜드들과 경쟁해야 하는 현실도 빠뜨릴 수 없다. ‘브랜드 중심 기업’을 추구하는 엘지패션에서 가장 눈에 띄는 것은 인사정책에서의 변화다. 500여 임직원 가운데 디자인쪽이 120여명, 기획(엠디)과 영업파트가 200여명에 이르는데, 브랜드 육성을 위해선 이들의 능력을 계발하고 인재로 키우는 것이 핵심과제가 된다.

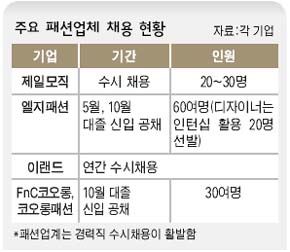

주요 패션없계 채용 현황

엘지패션은 3년전 디자인 임원으로 ‘데코’ 출신 김영순 상무를 영입하고, 디자인실 안에 패턴과 샘플실까지 마련하면서 디자인 역량 강화에 힘을 쏟고 있다. 또 이직이 잦은 디자이너들에게도 해외연수 기회를 마련해, 올해 5명을 뉴욕, 파리, 런던 등에 3주간 체류하며 현지 유행과 의류문화를 경험하게 했다. 김영순 상무는 “과거 대기업은 남성복 위주인데다 생산·유통 시스템을 중시하다보니 디자이너들이 입사를 꺼리는 경향도 있었다”면서 “그러나 지금은 디자이너들이 카피가 아닌 브랜드 정체성을 고민하게 해주는 긍정적인 변화가 생겨나고 있다”고 설명했다. 임주환 기자 eyelid@hani.co.kr

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)