20일 엘지(LG)전자 모바일 사업 담당부서인 엠시(MC)사업본부에서 일하는 3700여명 전 임직원에게 이메일 한통이 일제히 뿌려졌다. 권봉석 대표이사 사장이 보낸 짤막한 편지였다. “MC사업본부의 사업 운영 방향이 어떻게 정해지더라도 원칙적으로 구성원의 고용은 유지되니 불안해 할 필요 없다”는 문구가 담겼다. 사실상 모바일 사업에서 철수할 수도 있다는 뜻으로 풀이된다. 곧바로 회사는 “모든 가능성을 열어두고 모바일 사업운영 방향을 면밀히 검토하고 있다”는 보도자료를 배포했고, 엘지전자 주가는 이 소식이 전해진 직후부터 치솟기 시작해 전날보다 12.84% 급등한 16만7천원에 거래를 마쳤다.

회사 측은 아직은 ‘모든 게 열려있다’며 섣부른 판단에 선을 긋는다. 엘지전자 관계자는 “모바일 사업 방향을 놓고 최근에 소문이 많이 증폭되면서 임직원들이 동요하고 혼란스러워하고 있어 권 사장이 고용유지 입장을 이날 명확히 밝힌 것”이라며 “사업운용 방향을 놓고 다양한 방법을 검토하고 있으나 아직 결정된 건 없다”고 말했다. 하지만 지난 10년간 ‘오욕과 굴종의 사업’이라는 불명예가 따라붙은 스마트폰 사업을 놓고 회사가 “모든 가능성을 열어둔 냉정한 판단”, “최선의 선택을 해야할 시점” 같은 어휘를 사용해 외부에 모바일 사업의 운명을 공식적으로 밝힌 건 이번이 처음이다.

엘지전자의 엠시사업본부는 2015년 2분기 이래 지난해 4분기까지 23분기 연속 영업적자를 이어오고 있다. 지난해 말까지 누적 영업적자는 5조원에 이른다. 누적적자가 불어나자 엘지전자는 지난 2019년 스마트폰 국내 생산을 중단하고 베트남으로 공장을 이전했다. 또 제조자개발생산(ODM) 비율을 계속 높이고 사업본부 인력을 타 사업부로 전환 배치해 몸집도 줄여왔다. 이에 따라 적자 수준이 2019년 1조원에서 지난해엔 8천억원대로 줄어들었으나, 스마트폰 판매량이 매년 감소하면서 매각 가능성까지 검토하게 된 것으로 보인다.

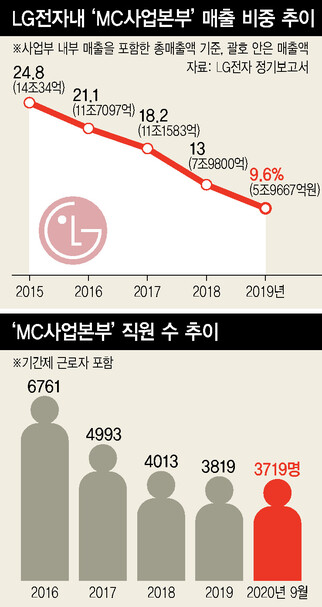

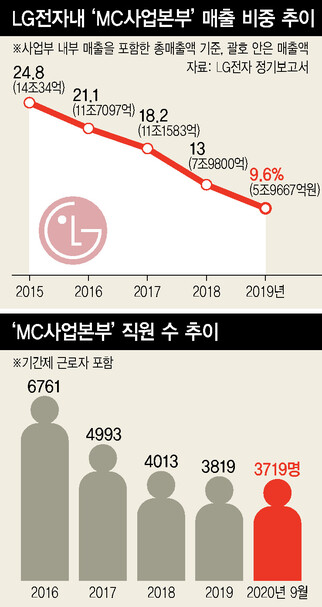

최근 엠시사업본부 총매출액(괄호 안은 엘지전자 내 매출 비중)을 보면 2015년 14조34억원(24.8%)→2016년 11조7097억원(21.1%)→2017년 11조1583억(18.2%)→2018년 7조9800억원(13.0%)→2019년 5조9667억원(9.6%)으로 가파른 추락세가 확연하다. 매출이 쪼그라들면서 사업본부 직원도 2016년 6761명에서 지난해 9월 현재 3719명으로 대폭 줄었다.

관심은 시장에 미칠 파장이다. 엘지전자는 글로벌 스마트폰 시장에서 1~2%의 점유율로 10위권 업체다. 프리미엄폰 시장에서는 애플과 삼성전자에 밀려 존재감을 드러내지 못했고, 중저가폰 시장에서는 화웨이·샤오미·오포 등 중국업체의 물량 공세에 입지가 좁아진 상태였다.

스마트폰 이전 시기엔 화려한 과거를 자랑하기도 했다. 세계시장에서 모토롤라를 제치고 노키아와 삼성전자에 이어 한때 3위까지 오른 적도 있다. 2006년 ‘초콜릿폰’으로 초대박(연간 650만대 판매)을 터트린 데 이어, 샤인, 뷰티, 프라다폰 등 히트작을 연이어 내놓으면서 휴대전화 연산 1억대를 넘어선 전력도 빼놓을 수 없다. 하지만 10여 년 전부터 불어닥친 아이폰발 스마트폰 혁명 흐름을 과소 평가하거나 제대로 대처하지 못한 탓에, 지금은 글로벌 시장점유율 집계자료에서조차 잘 눈에 띄지 않는 브랜드로 전락했다. 지난 ‘잃어버린 10년’ 동안 재기를 모색했지만 번번이 실패하고 23분기 연속 적자를 견뎌야 했다. 시장은 이날, ‘23분기 연속 모바일 적자’에 짓눌려온 엘지전자 주가 급등으로 화답했다. 특히 사업 운용 결정에 따라 지난 11일 국제 가전전시회 시이에스(CES) 2021에서 예고한, 화면을 돌돌 말았다가 접기도 하고 다시 크게 펴기도 하는 야심작 ‘롤러블폰’ 출시 계획에도 차질이 생길 것으로 전망된다.

조계완 기자

kyewan@hani.co.kr