정부가 오는 7월까지 엘지(LG)·에스케이(SK) 등 지주회사 체제의 재벌 대기업도 기업형 벤처캐피탈(CVC)을 보유할 수 있도록 하는 방안을 내놓겠다고 밝힌 가운데, 기획재정부를 중심으로 관련 부처가 총수 일가의 편법적 부의 증식이나 재벌그룹의 경제력 집중 등의 부작용을 줄일 수 있는 방안을 놓고 머리를 맞대고 있다. <한겨레> 취재 결과 대략 4가지 사안이 쟁점으로 떠오르고 있다.

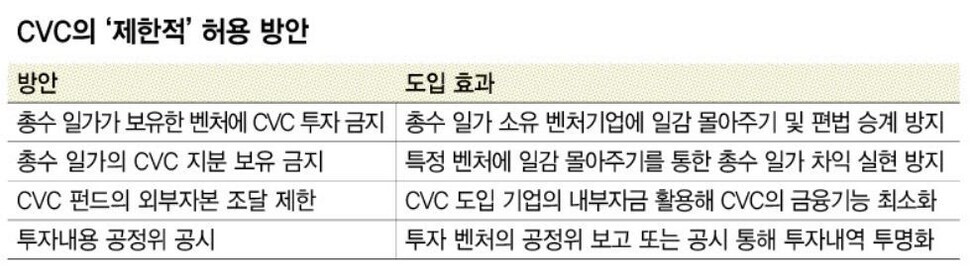

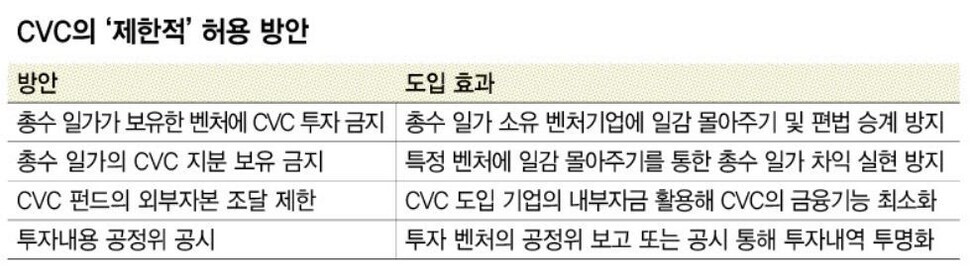

우선 기업형 벤처캐피탈의 투자 대상 제한이다. 총수 일가나 그 이해관계자가 그룹 지배구조 밖에 세운 벤처회사에는 원칙적으로 투자를 제한하는 방안이다. 기업형 벤처캐피탈이 총수 일가의 주머니를 불리는 도구가 될 여지를 차단하려는 목적이다. 예컨대 A그룹 총수의 자녀가 빅데이터 기술을 연구하는 개인 회사를 설립하더라도 그 회사에 기업형 벤처캐피탈이 자금을 대지 못하게 한다는 것이다. 이달 초 김병욱 더불어민주당 의원과 송언석 미래통합당 의원 등 여야 의원들이 발의한 3건의 ‘독점 규제 및 공정거래에 관한 법률’ 개정안에는 없는 내용이지만, 정부 내에선 유력하게 검토되고 있는 방안이다.

기업형 벤처캐피탈이 벤처기업 투자를 위해 조성하는 투자조합(혹은 펀드)에 그룹 계열사가 아닌 외부 자금을 끌어오지 못하게 하는 방안도 검토 중이다. 삼성그룹 등 지주회사 체제가 아닌 터라 현재도 기업형 벤처캐피탈을 운영하고 있는 재벌 대기업에선 투자조합 결성 관련 제약은 받지 않고 있다. 이 방안이 검토되는 이유는 기업형 벤처캐피탈이 외부 자금을 지렛대 삼아 투자 규모를 늘릴 경우 재벌 대기업의 경제력 집중이나 문어발 확장 문제가 심화될 수 있다는 우려 때문이다. 다만 외부 자금 조달 허용 정도를 놓고선 정부 내에서 여러 의견이 팽팽하게 맞서고 있다. 일단 중소벤처기업부는 원천 금지 쪽에 서 있으나 기획재정부는 아직 입장을 정리하지 않은 상태다. 외부 자금 조달을 어느 정도는 열어 둬야 한다는 데 무게를 싣고 있는 것으로 알려졌다. 외부 자금을 전혀 쓰지 못하면 벤처 시장 활성화라는 본연의 목적을 달성하지 못할 수 있다고 봐서다. 박영선 중기부 장관은 지난 11일 김병욱 의원이 주최한 ‘기업주도 벤처캐피탈 활성화 토론회’에 참석한 자리에서 “펀드와 자본금에 외부자금 조달을 제한하는 등 금융 기능을 제한한 형태로 허용안이 모색될 필요가 있다”고 언급한 바 있다.

기업형 벤처캐피탈의 투자 활동에 대한 모니터링 강화 방안도 심도있게 검토가 되고 있다. 현재는 지주회사가 아닌 대기업그룹의 기업형벤처캐피탈은 투자조합을 결성할 때 각 계열사들의 출자액까지만 공정거래위원회에 제출하고 있을 뿐, 투자 활동 내역은 외부에 공개하지 않고 있다. 정부는 기업형 벤처캐피탈이 자칫 그룹의 경제력 확대나 총수 일가의 부의 승계 등 예기치 못한 부작용을 줄이기 위해선 사후 모니터링은 불가피하다고 보고 있다. 국회 입법조사처의 강지원 조사관은 “자금조달 내역과 투자 내역, 특수관계인(총수 일가)과의 직접 거래 내역 등이 공시 대상이 될 수 있다”고 밝혔다. 다만 정부는 투자 내역 등의 보고 의무까지만 둘지 아니면 공시 의무까지 부여할지를 놓고 고심 중이다. 한 정부부처 관계자는 “투자내역을 외부에 공개하면 전략적 투자가 노출돼 이득보다는 폐해가 더 클 수 있다”고 말했다. 김병욱 의원이 지난 5일 발의한 공정거래법 개정안에도 투자 내역의 정부 보고 의무만 담겨 있다.

끝으로 지주회사의 기업형 벤처캐피탈 지분 보유 비율도 정부 내에서 검토 중이다. 현행 공정거래법은 지주회사의 자회사 의무 보유 지분율을 20%(비상장사는 40%)로 정하고 있는데, 기업형 벤처캐피탈은 이 의무 지분율을 더 끌어올리는 방안이다. 지주회사의 책임성을 강화하려는 취지다. 경제부처의 한 관계자는 “정부 내에서 지주회사의 지분율을 100%로 해야 한다는 주장도 나오고 있다”고 밝혔다.

송채경화 기자

khsong@hani.co.kr