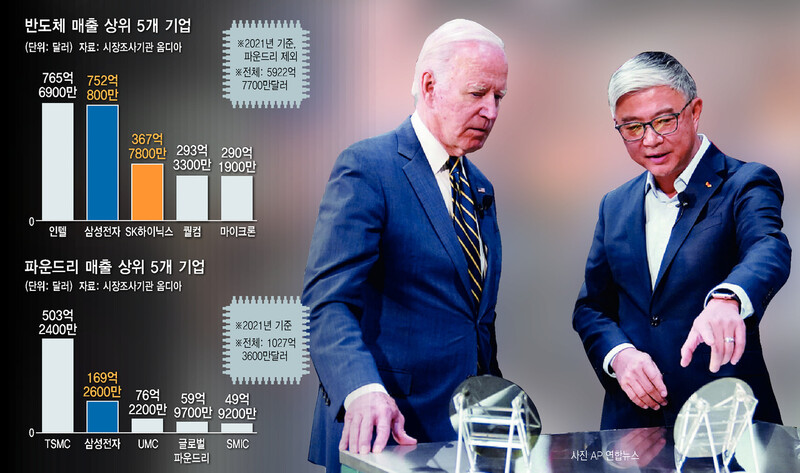

지난 5월20일 한국을 방문한 조 바이든 미국 대통령이 경기도 평택시 삼성전자 반도체공장 시찰 후 연설을 마친 뒤 이재용 삼성전자 부회장과 악수하고 있다. 연합뉴스

미국의 최신 스텔스 전투기에 쓰이는 반도체는 올해 에이엠디(AMD)에 인수된 자일링스가 설계하고, 생산은 대만 티에스엠시(TSMC)가 맡고 있다. 티에스엠시가 없으면 스텔스 전투기에 쓸 반도체도 없는 셈이다.

미국의 중국 반도체 산업에 대한 제재는 산업적인 측면 뿐만 아니라 안보적인 목적도 강했다. 중국의 추격을 지연시키는 동시에, 산업 및 안보 측면에서 자국에 생산시설을 확보하기 위해서다. 나아가 인공지능(AI), 6세대(G) 이동통신, 빅데이터, 자율주행 등 다른 첨단기술에서도 우위를 점하기 위한 목적도 있었다.

미국에선 중국의 기술 추격에 대한 경고가 나온 지 오래다. 미·중 패권경쟁을 다룬 ‘예정된 전쟁’(2017) 저자 그레이엄 앨리슨 하버드대 교수는 “중국의 반도체 생산량은 이미 미국을 앞질렀고, 향후 10년간 경제와 안보에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 인공지능에서도 중국이 미국을 앞서고 있다”고 했다. 미국 인공지능 국가안보위원회(NSCAI) 위원장을 맡고 있는 에릭 슈미트 전 구글 회장은 최근 미국 외교전문지 <포린어페어스>(Foreign Affairs) 기고문에서 “올해 반도체 생산을 늘리기 위한 ‘반도체와 과학법(CHIPS and Science Act)’이 도입됐지만, 안보를 좌우하는 반도체 공급망에 구멍이 있다는 것을 깨달은 뒤였다”며 “워싱턴이 단순히 우선 기술 순위를 나열하는 것을 넘어 국가적 경쟁력 강화 전략이 필요하다”고 밝혔다. 인공지능은 드론뿐만 아니라 탄도 미사일과 고고도 방어체계 등에서 빠른 연산과 정밀성으로 향후 전쟁에서 ‘게임 체인저’ 역할을 할 것으로 예상되고 있다.

반도체는 미래 산업의 경쟁력까지 좌우한다. 글로벌 컨설팅 업체 맥킨지는 최근 ‘새 시대를 앞두고’(On the cusp of a new era)라는 보고서에서 전 세계적으로 큰 변화를 앞둔 상황에서 인공지능과 바이오 엔지니어링 등 첨단 기술이 세계 패권 경쟁의 전면에 나서고, 이를 뒷받침할 연산력(computing power)은 반도체 혁신에 좌우될 것이라고 예상했다. 반도체는 ‘산업의 쌀’인 동시에 ‘무기의 쌀’이라고 강조한 셈이다.

미·중 패권 경쟁이 쉽게 끝나지 않을 가능성도 높다. <반도체 삼국지>를 펴낸 권석준 성균관대 교수(화학공학)는 “미국은 중국의 군사용 반도체 기술 발전을 통제하려는 의도가 있고, 중국이 제3세계에 미칠 영향까지 차단하고자 하는 장기 전략이 있다”며 “미·중 간 기술 패권 경쟁은 심화하고 있고, 미국의 정권이 바뀌더라도 중국을 견제하는 방향은 지속될 것”이라고 말했다.

미국이 제시한 한국·일본·대만을 아우르는 ‘팹(Fab)4’도 안정적인 반도체 생산·공급을 위한 것으로, 사실상 ‘안보 라인’을 뜻한다. 첨단 반도체와 제조 장비·기술이 중국으로 반입되는 것은 통제하고, 미국은 안정적 수급을 확보하는 차원이다. 과거 1950년대 미국이 공산주의 확산을 막기 위해 그었던 극동 방위선 ‘애치슨라인’이 재현된 꼴이다.

대만은 이를 안보에 이용하고 있다. 차이잉원 대만 총통은 지난해 11월 <포린어페어스> 기고문에서 “(대만의 반도체 산업은) 글로벌 공급망을 교란하려는 독재주의로부터 자국과 다른 동맹을 보호하는 ‘실리콘 방어막(silicon shield)’”이라고 밝혔다. 실제로 티에스엠시는 삼성전자처럼 미국에 생산시설을 지으면서도 첨단 반도체 생산시설은 자국에 두는 전략을 고수하고 있다. 대만 언론 <디지타임스>에 따르면, 티에스엠시 창립자 모리스 창은 최근 기자간담회에서 “미 애리조나에서 3나노(㎚·10억분의 1m) 제품까지 생산하게 될 것”이라면서도 “2나노 이하 첨단 공정은 대만에서 생산할 것”라고 말했다. 5나노까지만 미국에서 생산하려던 기존 계획에서 한단계 물러선 것이지만, 여전히 핵심 공정은 대만에 두겠다는 뜻이다. 바이든 정부가 지난 9월 11억달러(약 1조5천억원) 규모의 무기를 대만에 수출하는 방안을 승인한 것을 두고도, 반도체 공급의 ‘요충지(choke point)’를 보호하는 차원이라는 해석이 나온다.

이와 달리 삼성전자는 첨단 반도체 공정을 갖춘 생산시설까지 미국에 마련 중이다. 미국이 보유한 첨단 반도체 설계(IP) 기술과 장비 등을 이용하기 위해 미국의 공급망 안으로 적극적으로 걸어들어가는 모습이다. 문제는 우리 정부가 반도체 산업 육성책을 내놓고 있지만, 국제 정세나 안보 차원에서의 전략이 잘 보이지 않는다는 것이다. 권석준 교수는 “한국의 반도체 산업은 이제 국가 기간산업이나 마찬가지”라며 “급변하는 동북아시아 지역에서의 정치적 상황, 하루가 다르게 바뀌는 기술, 양자 컴퓨팅 등 차세대 반도체 기술 등의 문제에 대해 정부 차원에서 더욱 신경쓰고 대응해야 한다”고 밝혔다. 김양희 대구대 교수(경제금융학)는 “미국의 제재와 이에 맞선 중국의 대응이 이어질 가능성이 높은 상황에서 우리 정부도 제재가 나올 때마다 단편적으로 대응하기 보다 ‘한국형 경제안보 전략’을 세워 대응하고, 기업에게도 방향을 안내할 필요가 있다”고 말했다.

이정훈 기자

ljh9242@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)