현대자동차그룹 서울 양재동 본사. 현대차그룹 제공

공정거래위원회가 3년여를 끌었던 에스케이(SK)실트론 사건을 ‘법 위반’이라고 지난 22일 결론 내리자 재계가 바짝 긴장하고 있다.

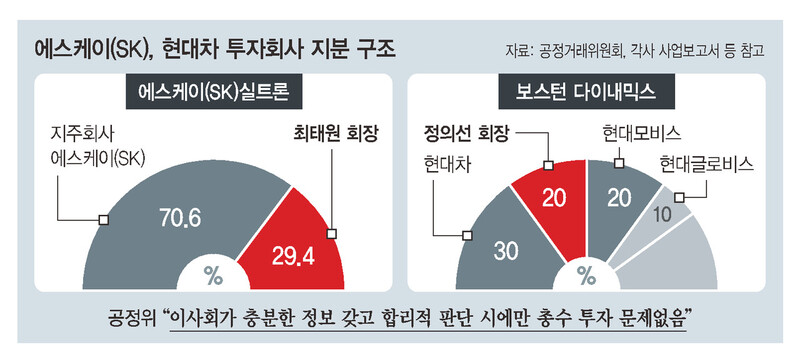

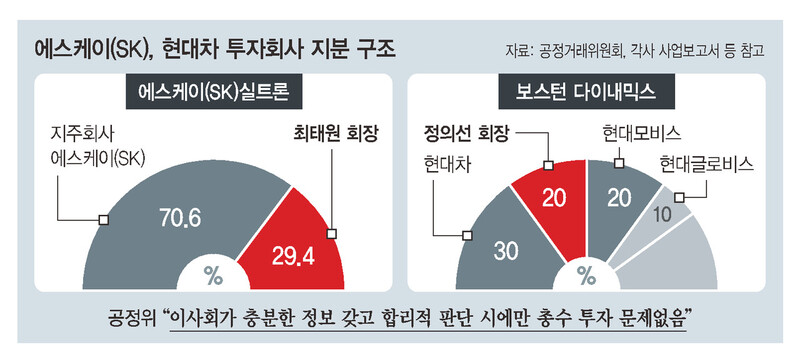

이 사건은 지주회사 에스케이가 옛 엘지(LG)실트론을 인수하는 과정에서 회사에 이익이 될 기회를 그룹 총수인 최태원 회장에게 부당하게 제공했다는 게 핵심이다. 쉽게 말해 그룹 계열사의 투자에 총수가 개인 돈을 태우는 방식으로 회사가 얻을 이익을 가로챘다는 얘기다.

재계가 예의주시하는 건 이와 비슷한 사례가 적지 않아서다. 대표적인 게 현대차그룹의 미국 로봇회사 보스턴 다이내믹스 인수다.

현대차그룹은 지난해 12월 손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크로부터 보스턴 다이내믹스 지분 80%를 약 1조원에 인수하기로 했다. 투자 지분율은 현대차 30%, 현대모비스 20%, 현대글로비스 10%로 정했다. 정의선 현대차그룹 회장도 2천억원대 사재를 들여 지분 20%를 확보했다.

정 회장의 개인적인 투자가 갖는 의미는 크게 두 갈래로 해석된다. 현대차 쪽은 “미래 신사업을 위한 책임 경영을 강화하고 지속적인 투자 의지를 보여주려는 것”이라고 설명한다. 시장에선 보스턴 다이내믹스의 향후 증권시장 상장을 염두에 둔 투자라고 보는 시각도 있다. 정 회장이 상장 때 보유 주식을 매각해 그룹 지분 승계 자금 등을 마련하려고 한다는 것이다.

실제로 현대차 등은 소프트뱅크 쪽과 보스턴 다이내믹스의 상장을 고려한 주주 간 계약을 맺은 상태다. 이 회사가 4∼5년 내로 상장하지 않으면, 소프트뱅크가 보유 지분 20%를 현대차 쪽에 사가라고 요구할 수 있다. 공정위는 최태원 회장이 개인 자격으로 지주회사 에스케이와 엘지실트론에 공동 투자한 것을 두고도 “에스케이 쪽은 최 회장이 향후 실트론 상장 때 주식을 팔아 투자금을 회수할 거라고 예상할 수 있었다”고 짚은 바 있다.

정의선 회장의 투자는 어떨까. 주목할 만한 건 공정위가 최태원 회장 제재를 계기로 그룹 계열사와 총수 ‘공동 투자’의 불법성을 가릴 기준을 마련했다는 점이다. ‘회사의 최고 의사 결정 기구인 이사회에서 사내·사외이사들이 총수 개인의 투자가 회사의 이익에 도움 된다고 판단했다면 문제 삼기 어렵다’는 게 주요 내용이다. 이는 기존 대법원의 판례를 따랐다. 기업의 의사 결정 절차가 적법해야 한다는 게 첫째 조건이다.

최태원 회장의 경우 실트론 개인 투자 때 에스케이 이사회의 승인을 받지 않았다. 정의선 회장은 다르다. 현대차그룹 쪽은 정 회장의 보스턴 다이내믹스 개인 투자가 이사회 승인을 거쳐 진행됐다고 강조한다. 현대차그룹은 “현대차 등 3개사 이사회는 정 회장의 지분 투자 참여가 재무적 측면뿐 아니라 향후 사업적으로도 계열사에 도움이 된다고 판단해 승인했다”고 전했다.

특히 정 회장은 자신이 사내이사로 있는 현대차와 현대모비스 이사회가 보스턴 다이내믹스 투자 안건을 심의할 때 모두 불참했다. 현대차 쪽은 “정 회장이 이사회 심의 전에 자신의 투자에 관해 충분히 설명했고, 각 이사회가 자유로운 토론과 질의를 진행하도록 이사회에 참가하지 않았던 것”이라고 했다. 총수 개인과 회사의 이익이 충돌하는 상황을 피하기 위한 절차적 정당성을 갖췄다는 이야기다.

물론 이것만으로 정 회장의 개인 투자가 ‘책임 경영과 투자’로 인정받을 수 있는 건 아니다. 한 가지 조건을 더 충족해야 한다. 공정위 관계자는 <한겨레>와 통화에서 “공정위 규정에는 이사회 승인을 거쳤더라도 그 결정이 합리적이지 않다면 면책되지 않는다는 내용이 있다”면서 “국내 기업집단(그룹) 중엔 이사회가 총수 지배 아래 있는 경우가 적지 않은 만큼 이사회 결정도 회사의 이익을 위한 거라는 실질적인 합리성을 갖춰야 한다”고 말했다.

다만, 이사회 결정이 정말 회사의 이익을 위한 건지는 판단이 쉽지 않다. 이름을 밝히길 꺼린 한 상법 전문가는 “이사회 결정 자체를 문제 삼는 건 범위가 완전히 다른 얘기”라고 귀띔했다.

정의선 회장이 일각의 예상처럼 향후 보스턴 다이내믹스 상장 때 보유 지분을 매각한다면 어떻게 봐야 할까. 결론을 말하면 이것만으로 애초 투자 의도가 책임 경영이 아닌 개인 자금 마련에 있었다고 보긴 어렵다. 공정위 관계자는 “상법 등은 사후적인 결과를 보고 문제를 판단하면 안 된다는 게 공통적인 시각”이라며 “이사진들이 당시 이사회에서 회사의 이익이 뭔지 심사숙고해 내린 결정이라면 나중에 회사에 손해를 끼치더라도 문제 삼으면 안 된다는 것”이라고 했다.

박종오 기자

pjo2@hani.co.kr