날로 기승을 부리는 휴대전화 불법 보조금을 근절하기 위해서는 이동통신 요금 인가제부터 폐지해야 한다는 지적이 제기되고 있다. 사진은 서울 용산의 한 휴대전화 매장 모습. 연합뉴스

[경제 쏙] 또 수술대 오른 통신요금제

‘통신요금 인가제’ 폐지 여부는 매 정부 때마다 통신 정책의 ‘뜨거운 감자’로 등장했다. 노무현 정부에 이어 이명박 정부 때도 폐지를 검토했다가 흐지부지 끝냈다. 온갖 논란에도 질기게 살아남은 통신요금 인가제의 속내를 들여다본다.

에스케이텔레콤(SKT), 케이티(KT), 엘지유플러스(LGU+) 등 이동통신 3사는 지난해 총 8조원(각 회사 실적 발표)의 마케팅비를 지출했다. 업계는 이 가운데 7조원가량이 휴대전화 보조금으로 쓰인 것으로 추정한다. 갓난아이부터 100살 어르신까지 5000만 국민 모두에게 14만원씩 줄 수 있는 돈이다. 이 돈은 어디에서 왔을까. 이통 3사는 그렇게 뿌리고도 수지가 맞는가.

영업으로 벌었다지만, 원천은 이용자들의 주머니다. 업계 1위 에스케이텔레콤은 지난해 12조8600억원의 영업수익(순매출액)을 올렸는데, 이 가운데 11조1100억원을 이동통신 사업에서 벌었다. 케이티는 7조원, 엘지유플러스는 4조7600억원의 매출을 올렸다. 이들은 이동통신 전화 사업으로 23조원의 돈을 벌어, 그 가운데 30%를 경쟁업체 고객을 빼앗기 위한 보조금으로 쓰고 있는 셈이다. 바꿔 말하면, 그만큼 요금은 인하 여력이 있는 것이고, 요금을 내리면 보조금 문제도 해소된다는 뜻이다.

하지만 ‘통신요금 인가제’가 유지되는 한 이런 상황은 기대하기 어렵다. 정부는 1991년 통신시장에 적정한 경쟁 환경을 마련하는 동시에 통신시장 개방에도 대응하는 취지로 통신요금 인가제를 도입했다. 통신은 전파 같은 제한된 자원을 정부의 허가를 받아 사용하는 규제산업이자 초반에 대규모 투자가 필요한 장치산업이다. 또 가입자가 많을수록 비용을 떨어뜨릴 수 있어 선발회사가 매우 유리하다. 이 때문에 정부는 통신업체가 요금을 결정하기 전에 미리 정부의 승인을 받도록 했는데, 이것이 통신요금 인가제다.

처음에는 모든 통신업체들이 인가를 받았는데, 후발업체 발목까지 묶는다는 지적에 따라 1위 사업자만 인가를 받게 하고, 후발업체들은 신고만 하면 되게 했다. 현재 무선 부문은 에스케이텔레콤, 유선 부문은 케이티가 인가 대상이다. 말하자면 에스케이텔레콤이 가격을 크게 떨어뜨려 엘지유플러스를 시장에서 퇴출시키는 짓을 하지 못하도록 정부가 나서 막아주는 것이다.

그런데 시장 집중을 막고 경쟁을 유도하겠다는 취지로 도입된 이 제도가 시간이 지나면서, 반대로 작용하기 시작했다. 후발 사업자가 시장에 자리잡는 단계까지 한시적으로 운용해야 할 제도를 너무 오래 시행하는 과정에서 거꾸로 부작용을 낳은 것이다. 전응휘 녹색소비자연대 상임이사는 “사실상 이통사들의 과점을 유지시켜 주는 제도”라고 말했다. 시민단체 전문가 등이 지적하는 지금의 ‘과점 체제’는 이렇다. 새로운 통신 상품이 등장하거나 가격을 조정할 일이 있으면 에스케이텔레콤은 정부의 승인을 얻는다. 후발 업체들의 경쟁력 보장 차원에서 가격은 높게 책정된다. 후발 업체들은 이에 비해 살짝 낮은 가격을 책정한다. 그 편이 안정적인 이득을 얻을 수 있기 때문이다.

그러니 당연히 가격이 높을 수밖에 없다. 이용구 통신소비자협동조합 상임이사는 “이는 정부가 주도하는 일종의 담합”이라고 말했다. 우리나라 이동통신 시장은 2002년 지금의 3사 체제로 자리잡은 뒤 지금까지 한 때의 예외도 없이 에스케이텔레콤, 케이티, 엘지유플러스가 50 대 30 대 20이라는 시장점유율(가입자 기준)을 유지하고 있다.

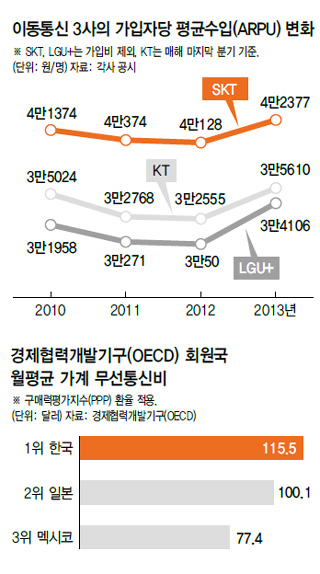

이 와중에 이용자들의 이동통신 요금 부담은 계속 커지고 있다. 각 회사들이 내는 실적지표 가운데‘가입자당 평균수입’(ARPU)이 있는데, 가입자 한명으로부터 매달 벌어들인 금액을 뜻한다. 업계 1위인 에스케이텔레콤의 2010년 가입자당 평균수입은 4만1374원이었는데 다소 줄었다가 지난해 4만2377원으로 올랐다. 다른 회사 역시 같은 패턴으로 상승세를 보였다.

이는 이동통신 산업의 특성에 맞지 않다. 이동통신은 장치산업이라, 요금이 초기에 높았다가 시간이 흐르면서 떨어지는 게 맞다. 최초 설비 투자에 들어갔던 비용이 감가상각을 통해 줄어들기 때문에 그만큼 설비 원가가 준다. 또 더 빠른 속도의 새 기술이 등장하는데, 바꿔말하면 이는 그만큼 단위 이용량당 비용이 감소한다는 뜻이다. 지난해 경제협력개발기구(OECD)가 보고서를 보면, 우리나라 가계의 월평균 무선 통신비는 구매력평가지수(PPP)를 적용했을 때 115.5달러(약 12만원)로 34개 회원국 가운데 가장 높았다.

시장1위업체 제품가격 결정 전

하지만 ‘통신요금 인가제’가 유지되는 한 이런 상황은 기대하기 어렵다. 정부는 1991년 통신시장에 적정한 경쟁 환경을 마련하는 동시에 통신시장 개방에도 대응하는 취지로 통신요금 인가제를 도입했다. 통신은 전파 같은 제한된 자원을 정부의 허가를 받아 사용하는 규제산업이자 초반에 대규모 투자가 필요한 장치산업이다. 또 가입자가 많을수록 비용을 떨어뜨릴 수 있어 선발회사가 매우 유리하다. 이 때문에 정부는 통신업체가 요금을 결정하기 전에 미리 정부의 승인을 받도록 했는데, 이것이 통신요금 인가제다.

처음에는 모든 통신업체들이 인가를 받았는데, 후발업체 발목까지 묶는다는 지적에 따라 1위 사업자만 인가를 받게 하고, 후발업체들은 신고만 하면 되게 했다. 현재 무선 부문은 에스케이텔레콤, 유선 부문은 케이티가 인가 대상이다. 말하자면 에스케이텔레콤이 가격을 크게 떨어뜨려 엘지유플러스를 시장에서 퇴출시키는 짓을 하지 못하도록 정부가 나서 막아주는 것이다.

그런데 시장 집중을 막고 경쟁을 유도하겠다는 취지로 도입된 이 제도가 시간이 지나면서, 반대로 작용하기 시작했다. 후발 사업자가 시장에 자리잡는 단계까지 한시적으로 운용해야 할 제도를 너무 오래 시행하는 과정에서 거꾸로 부작용을 낳은 것이다. 전응휘 녹색소비자연대 상임이사는 “사실상 이통사들의 과점을 유지시켜 주는 제도”라고 말했다. 시민단체 전문가 등이 지적하는 지금의 ‘과점 체제’는 이렇다. 새로운 통신 상품이 등장하거나 가격을 조정할 일이 있으면 에스케이텔레콤은 정부의 승인을 얻는다. 후발 업체들의 경쟁력 보장 차원에서 가격은 높게 책정된다. 후발 업체들은 이에 비해 살짝 낮은 가격을 책정한다. 그 편이 안정적인 이득을 얻을 수 있기 때문이다.

그러니 당연히 가격이 높을 수밖에 없다. 이용구 통신소비자협동조합 상임이사는 “이는 정부가 주도하는 일종의 담합”이라고 말했다. 우리나라 이동통신 시장은 2002년 지금의 3사 체제로 자리잡은 뒤 지금까지 한 때의 예외도 없이 에스케이텔레콤, 케이티, 엘지유플러스가 50 대 30 대 20이라는 시장점유율(가입자 기준)을 유지하고 있다.

이 와중에 이용자들의 이동통신 요금 부담은 계속 커지고 있다. 각 회사들이 내는 실적지표 가운데‘가입자당 평균수입’(ARPU)이 있는데, 가입자 한명으로부터 매달 벌어들인 금액을 뜻한다. 업계 1위인 에스케이텔레콤의 2010년 가입자당 평균수입은 4만1374원이었는데 다소 줄었다가 지난해 4만2377원으로 올랐다. 다른 회사 역시 같은 패턴으로 상승세를 보였다.

이는 이동통신 산업의 특성에 맞지 않다. 이동통신은 장치산업이라, 요금이 초기에 높았다가 시간이 흐르면서 떨어지는 게 맞다. 최초 설비 투자에 들어갔던 비용이 감가상각을 통해 줄어들기 때문에 그만큼 설비 원가가 준다. 또 더 빠른 속도의 새 기술이 등장하는데, 바꿔말하면 이는 그만큼 단위 이용량당 비용이 감소한다는 뜻이다. 지난해 경제협력개발기구(OECD)가 보고서를 보면, 우리나라 가계의 월평균 무선 통신비는 구매력평가지수(PPP)를 적용했을 때 115.5달러(약 12만원)로 34개 회원국 가운데 가장 높았다.

시장1위업체 제품가격 결정 전

미리 정부에 승인받는 제도

승인가격에 이통3사 매출·수익 결정 독점 막고 경쟁 위해 도입했지만

사실상 독과점 유지 제도로 변질

“정부가 주도하는 담합” 비판 업계 작년 보조금 7조…매출액 30%

가계 월평균 통신비 12만원

비싼 요금 내고 보조금 돌려받아

정부, 6월 요금제 개선안 내놓기로 결국 이통 3사가 막대한 보조금 전쟁을 치룰 수 있는 것도 이런 식으로 높게 받은 요금이 바탕이라는 지적이다. 전응휘 이사는 “지금은 미래창조과학부가 승인하는 요금에 따라 이통 3사의 매출과 수익이 대략 정해지는 구조”라고 말했다. 그렇다면 정부가 이통업체들의 폭리를 사실상 방조하는, 지금과 같은 구조를 유지해 온 이유는 무엇일까? 정보통신 정책 당국과 업계는 오래 전부터 마치 한몸처럼 움직여왔다. 유선망 보급 시절부터 국책연구기관이 기술을 개발하면, 기업들은 국내 설비를 깔고 해외 수출을 하는 식으로 시장을 창출했다. 미래부의 한 관계자는 “정보통신 같은 거대 장치산업의 경우, 정부 주도의 연구·투자는 필수다. 이를 통해 전후방 산업을 일으키고, 최고의 정보통신(IT) 인프라를 구축 할 수 있었다”고 말했다. 정부 주도 방식은 참여정부 진대제 정보통신부 장관 시절 절정을 이뤘다. 정부는 ‘정보통신(IT) 839’ 전략을 내세워 기술개발·상용화를 목표로 민간 통신기업의 각종 투자를 ‘독려’했다. 진 전 장관은 “이동전화 요금을 10% 내려봤자 개인에게는 월 자장면 한그릇밖에 안되지만, 모으면 조단위가 돼 산업 하나를 살릴 수 있다”는 말도 남겼다. 기업의 매출을 사실상 좌지우지할 수 있는 통신요금 인가제는 정부가 쓸 수 있는 ‘채찍’이자 ‘당근’으로 쓰인 면이 있다. 지금 통신요금 구조에서 국민은 비싼 요금을 물고 보조금으로 돌려 받는 ‘쳇바퀴’ 속에 있는 셈이지만, 통신업체 주주들은 미소를 짓는다. 우리나라 이동통신 회사들의 배당률은 전통적으로 매우 높았다. 에스케이텔레콤의 지난해 시가배당률은 3.7%로 다소 주춤했지만, 2009~12년 내내 5% 이상의 고배당을 해왔다. 2위 케이티 역시 민영화를 거치며 5% 이상의 고배당을 꼬박꼬박 주주들에게 해왔다. 또 비싼 요금은 에스케이텔레콤과 엘지유플러스 등이 계열사를 지원하고, 케이티가 낙하산 인사를 통해 정치권을 뒷바라지 하는 재원이 된다는 지적도 받고 있다. 그러나 정책을 시행하는 쪽에서 보면, 이동통신 업체들로 하여금 정책 뒷바라지를 하게 하기에 이만한 수단이 없다. 지금 정부 역시 ‘창조경제’ 등을 내세워 정보통신 진흥이 필요하다. 미래부는 폐지하는 즉시 통신시장 규제 권한을 공정거래위원회로 넘겨야 하는 부담도 있다. 이통업체들은 인가제 우산 속에서 폭리를 취하는 것을 마다할 이유가 없다. 박근혜 대통령은 지난 17일 미래창조과학부와 방송통신위원회 업무보고에서 현재 국민이 부담하는 이동통신비 문제와 관련해 “스마트폰 가격이 시장과 장소에 따라서 몇배씩 차이가 나고, 싸게 사려고 추운 새벽에 수백 미터 줄까지 서는 일이 계속 돼서는 안 될 것”이라며 사용자 차별을 문제 삼았다. 또 해법으로 “단말장치 유통구조 개선법(단통법)의 국회 통과”를 거론했다. 하지만 현재와 같은 가격 결정 구조에서는 단통법과 같이 소비자에게 가는 보조금을 차단하면 과연 누구에게 득이 되는 정책이냐에 대한 의문이 계속 제기될 수밖에 없다. 정부는 오는 6월까지 요금 인가제 폐지 등 통신 요금제 전반적인 사항을 종합적으로 고려하는 요금제 제도개선 로드맵을 내겠다고 밝혔다. 권오성 기자 sage5th@hani.co.kr

미리 정부에 승인받는 제도

승인가격에 이통3사 매출·수익 결정 독점 막고 경쟁 위해 도입했지만

사실상 독과점 유지 제도로 변질

“정부가 주도하는 담합” 비판 업계 작년 보조금 7조…매출액 30%

가계 월평균 통신비 12만원

비싼 요금 내고 보조금 돌려받아

정부, 6월 요금제 개선안 내놓기로 결국 이통 3사가 막대한 보조금 전쟁을 치룰 수 있는 것도 이런 식으로 높게 받은 요금이 바탕이라는 지적이다. 전응휘 이사는 “지금은 미래창조과학부가 승인하는 요금에 따라 이통 3사의 매출과 수익이 대략 정해지는 구조”라고 말했다. 그렇다면 정부가 이통업체들의 폭리를 사실상 방조하는, 지금과 같은 구조를 유지해 온 이유는 무엇일까? 정보통신 정책 당국과 업계는 오래 전부터 마치 한몸처럼 움직여왔다. 유선망 보급 시절부터 국책연구기관이 기술을 개발하면, 기업들은 국내 설비를 깔고 해외 수출을 하는 식으로 시장을 창출했다. 미래부의 한 관계자는 “정보통신 같은 거대 장치산업의 경우, 정부 주도의 연구·투자는 필수다. 이를 통해 전후방 산업을 일으키고, 최고의 정보통신(IT) 인프라를 구축 할 수 있었다”고 말했다. 정부 주도 방식은 참여정부 진대제 정보통신부 장관 시절 절정을 이뤘다. 정부는 ‘정보통신(IT) 839’ 전략을 내세워 기술개발·상용화를 목표로 민간 통신기업의 각종 투자를 ‘독려’했다. 진 전 장관은 “이동전화 요금을 10% 내려봤자 개인에게는 월 자장면 한그릇밖에 안되지만, 모으면 조단위가 돼 산업 하나를 살릴 수 있다”는 말도 남겼다. 기업의 매출을 사실상 좌지우지할 수 있는 통신요금 인가제는 정부가 쓸 수 있는 ‘채찍’이자 ‘당근’으로 쓰인 면이 있다. 지금 통신요금 구조에서 국민은 비싼 요금을 물고 보조금으로 돌려 받는 ‘쳇바퀴’ 속에 있는 셈이지만, 통신업체 주주들은 미소를 짓는다. 우리나라 이동통신 회사들의 배당률은 전통적으로 매우 높았다. 에스케이텔레콤의 지난해 시가배당률은 3.7%로 다소 주춤했지만, 2009~12년 내내 5% 이상의 고배당을 해왔다. 2위 케이티 역시 민영화를 거치며 5% 이상의 고배당을 꼬박꼬박 주주들에게 해왔다. 또 비싼 요금은 에스케이텔레콤과 엘지유플러스 등이 계열사를 지원하고, 케이티가 낙하산 인사를 통해 정치권을 뒷바라지 하는 재원이 된다는 지적도 받고 있다. 그러나 정책을 시행하는 쪽에서 보면, 이동통신 업체들로 하여금 정책 뒷바라지를 하게 하기에 이만한 수단이 없다. 지금 정부 역시 ‘창조경제’ 등을 내세워 정보통신 진흥이 필요하다. 미래부는 폐지하는 즉시 통신시장 규제 권한을 공정거래위원회로 넘겨야 하는 부담도 있다. 이통업체들은 인가제 우산 속에서 폭리를 취하는 것을 마다할 이유가 없다. 박근혜 대통령은 지난 17일 미래창조과학부와 방송통신위원회 업무보고에서 현재 국민이 부담하는 이동통신비 문제와 관련해 “스마트폰 가격이 시장과 장소에 따라서 몇배씩 차이가 나고, 싸게 사려고 추운 새벽에 수백 미터 줄까지 서는 일이 계속 돼서는 안 될 것”이라며 사용자 차별을 문제 삼았다. 또 해법으로 “단말장치 유통구조 개선법(단통법)의 국회 통과”를 거론했다. 하지만 현재와 같은 가격 결정 구조에서는 단통법과 같이 소비자에게 가는 보조금을 차단하면 과연 누구에게 득이 되는 정책이냐에 대한 의문이 계속 제기될 수밖에 없다. 정부는 오는 6월까지 요금 인가제 폐지 등 통신 요금제 전반적인 사항을 종합적으로 고려하는 요금제 제도개선 로드맵을 내겠다고 밝혔다. 권오성 기자 sage5th@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)