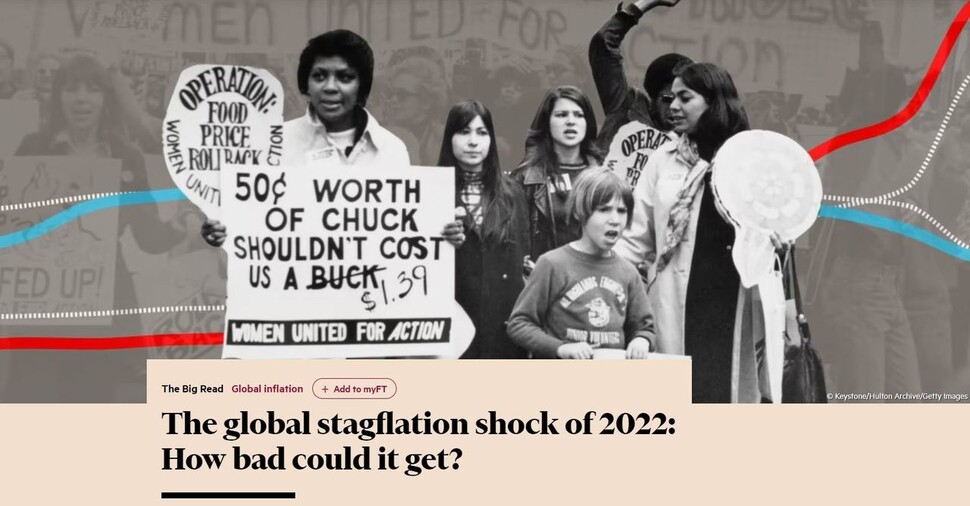

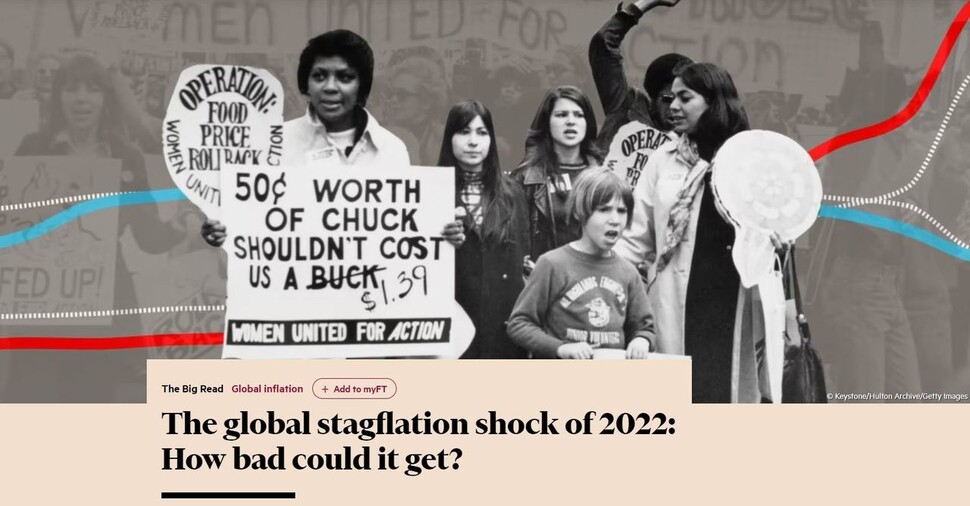

글로벌 스태그플레이션 쇼크 가능성을 진단한 <파이낸셜타임스> 최신 기사.

한국을 포함해 주요국마다 올들어 물가 상승 압력이 지속되고 있으나 세계적인 기후변화 대응으로 화석연료 의존도가 점차 줄어들고 있어 원자재발 물가 압력은 내년에 점차 완화할 것이라는 분석이 나온다. 또 경기가 하강하더라도 2년 넘게 지속된 팬데믹(대유행) 국면에서 소비가 억눌리는 대신에 그만큼 축적된 가계저축이 구매력을 뒷받침하면서 경기를 이끌 것이라는 전망도 나온다. 스태그플레이션(물가 상승+경기 침체)의 그림자가 어른거리지만 현실화할 가능성은 아직은 낮다는 분석이다.

3월 미국 소비자 물가지수(CPI)가 전년 동월대비 8.5% 올라 41년만에 최고치를 기록한 가운데 켄지 오카무라 국제통화기금(IMF) 부총재는 2일(현지 시각) 공개된 블룸버그통신과의 서면 인터뷰에서 “물가상승 속도와 인플레이션 기대가 중앙은행의 목표치에서 멀어질 리스크가 높아지고 있다”고 말했다. 인더밋 길 세계은행 부총재도 “우리는 지금 1970년대 이래 가장 큰 규모의 상품가격 충격을 경험하고 있는 중이다. 원자재 가격은 현재 예상하는 것보다 더 오를 것”이라고 말했다.

하지만 3일 <파이낸셜타임스>에 따르면, 국제통화기금을 포함한 이코노미스트들과 대다수 경제분석가는 1970년대와 유사한 세계적인 스태그플레이션으로 이어질 가능성은 낮은 편이라고 전망한다. 상품마다 가격이 치솟는 상황은 70년대와 엇비슷하지만 당시와는 달라진 요인들도 많다는 게 낙관론의 배경이다. 우선 여러 경제분석가는 석유류 가격 급등이 물가 급등을 이끌고 있는데, 화석연료 의존도가 낮아지고 있는 터라 내년이면 인플레이션이 누그러질 것으로 내다본다.

각국 가계 소비자마다 팬데믹 기간에 저축자금을 늘려온 것은 고물가에도 소비를 유지할 수 있는 원천으로 작용할 수 있다. 대다수 부유한 국가마다 저소득 취약계층에게 화석연료 및 에너지 비용을 보조해주고 있는데 이런 재정 지원 정책도 물가 충격으로부터 경제를 보호하는 역할을 하게 될 거라고 이코노미스트들은 내다본다. <파이낸셜타임스>는 “현재 인플레이션 수준이 1970년대만큼 높지는 않고, 그때와 달리 각국 물가당국인 중앙은행들이 독립적으로 통화정책을 운영하면서 지난 수십년간 통화정책 신뢰성도 견고해졌기 때문에 인플레이션 관리가 가능한 수준”이라고 보도했다.

관건은 이번 원자재발 물가 충격이 얼마나 오래 지속될 것인지, 또 임금 인상발 충격으로 이어질 것인지 여부다. 미국·유럽의 노동시장은 포스트 팬데믹 국면에서 역사적인 수준의 공급부족을 겪고 있어 임금 압력에 따른 인플레이션 위험은 여전히 잠재적 가능성이 높은 상태다. 캐피탈이코노믹스의 분석가 바크리 레드우드는 “만약 임금과 물가의 악순환적 상승이 지속되면 인플레이션이 1970년대 규모로 지속될 수 있다”고 우려했다. 전세계 인플레이션 동학이 코로나를 거치면서 구조적 변동에 들어섰다는 견해도 나온다. 팬데믹과 우크라이나 전쟁 장기화가 지난 수십년간 인플레이션을 억제해온 세계화 등 여러 힘을 역전시키는 촉매로 작용하고 있다는 얘기다. 비엔피(BNP) 파리바 글로벌 분석가는 “지금은 1970년대와 확실히 다르지만, 스태그플레이션 느낌이 어른거리고 있는 건 분명하다”고 말했다.

조계완 선임기자

kyewan@hani.co.kr