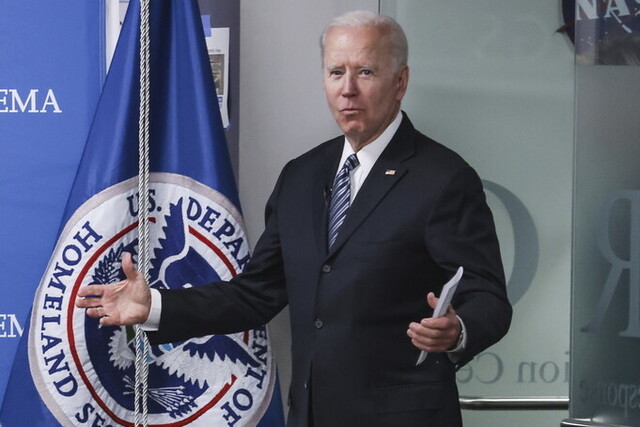

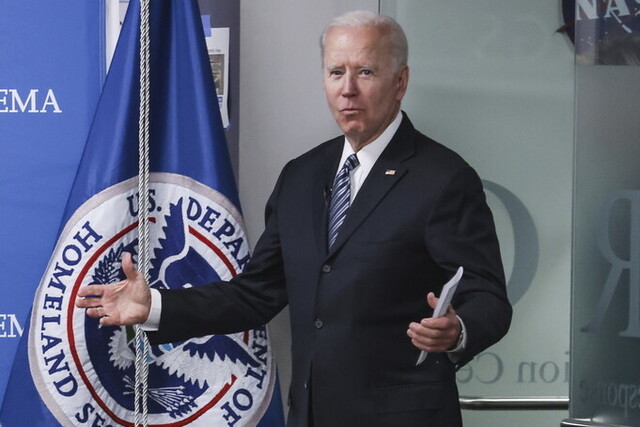

조 바이든 미국 대통령 지난 5월 24일(한국시각) 연방재난관리청 본부에서 직원들에게 얘기하고 있다. 워싱턴/EPA 연합뉴스

생명공학, 생명과학, 광학기기, 정보통신, 전자제품, 자동화 설비, 신소재, 우주항공, 무기류, 핵기술. 미국의 인구·경제 데이터를 수집하는 기관 미 센서스국이 ‘선진기술제품’(ATP)으로 분류하고 있는 10개 분야다. 하이테크 영역인데도 미국의 중국 의존도는 30%에 가깝다. 반도체를 중심으로 한 바이든 행정부의 공급망 재편 움직임에서 적지 않은 변화가 일어날 지대로 꼽히는 이유다.

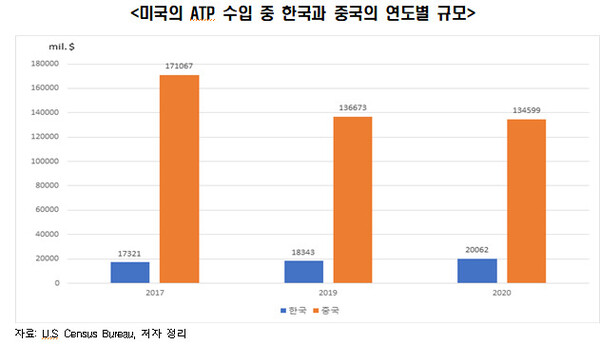

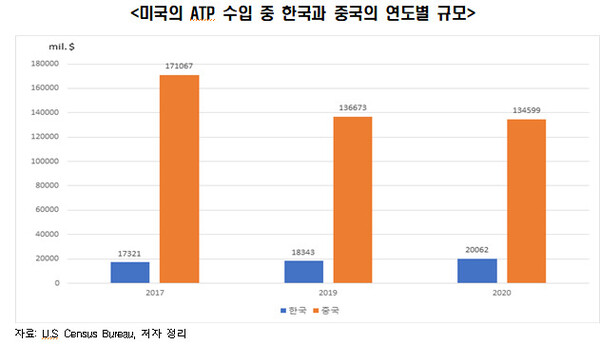

이태규 한국경제연구원 선임연구위원이 17일 펴낸 보고서 ‘바이든 행정부의 무역정책과 한국의 대응전략’에 인용된 통계치를 보면, 지난 한해 미국이 중국에서 수입해온 선진기술제품 수입액은 1345억9900만달러에 이른다. 미국의 전체 선진기술 제품 수입 가운데 27.35% 수준이다. 2017년 1710억6700만달러(36.82%), 2019년 1366억7300만달러(27.50%)보다 줄었지만, 막대한 비중이다. 한국 몫은 2017년 173억2100만달러(3.72%)에서 2019년 183억4200만달러(3.69%), 2020년 200억6200만달러(4.08%)로 늘었다.

분야별로 볼 때 한-중 간 가장 큰 차이는 정보통신 쪽에서 나타난다. 2020년 기준 한국의 비중은 4.86%인데 견줘, 중국은 47.35%로 집계됐다. 이태규 위원은 “화웨이 수출은 물론, 중국에서 위탁 생산하는 애플 제품 같은 것도 여기에 잡히기 때문에 비중이 컸던 것”이라고 말했다. 무기류 비중(한국 0.19%, 중국 15.47%)의 격차도 컸다. 한국 쪽 비중이 높은 분야는 생명공학(한국 3.30%, 중국 0.88%), 핵기술(한국 0.49%, 중국 0.39%) 2개였다. 이태규 위원은 보고서에서 “미국이 선진기술제품으로 분류되는 상품의 수입에서 중국을 가급적 배제하려는 경향이 강해질 것”으로 전망했다. 배경은 “미 바이든 행정부의 공급망 강화 정책”이다. 이 위원은 “공급망 강화의 핵심은 미국 내 생산 장려와 국제 협력을 통한 공급망 안정이란 두 축으로 이뤄져 있으며, (이달 들어 내놓은) ‘100일 평가보고서’는 공급망 강화를 위해 상당한 지원을 정책 방안으로 제시하고 있다”고 설명했다.

이 위원은 “중국에서 생산하는 선진기술제품 중 상당수는 중국에 진출한 첨단 해외 기업들이 차지하고 있기 때문에 이들 기업이 중국을 떠나 새로운 생산기지로 한국을 선택할 수 있도록 노동 경직성 해소, 규제개혁 등 과제를 이행해 투자 여건을 개선할 필요가 있다”고 지적했다.

미국의 통상 정책과 관련해선, “당분간 다자간 자유무역협정(FTA) 방식보다는 미국 주도의 공식·비공식 경제협의체 방식의 동맹 간 ‘경제블록’ 형태로 갈 가능성이 높다”고 분석했다. 미·중 갈등의 본질이 단순히 무역 불균형 해소 차원이 아니라 단기적 효율성 손실을 감수한 패권경쟁 성격이 강하기 때문이란 설명이다.

김영배 선임기자

kimyb@hani.co.kr