서울 성동구 응봉산에서 바라본 강남구 청담동 일대 아파트 단지의 모습. 연합뉴스

“처음 종합부동산세(종부세)가 도입될 때는 상위 1%만 내는 ‘부자세’였는데 이제 지나치게 많은 사람이 내고 있으니 대상자를 줄여야 한다.”

최근 정치권에서 제기되는 ‘종부세 완화’ 주장이다. 2005년 첫 도입 때 3만6441명에 불과했던 종부세 납부자는 지난해 66만7천명으로 늘었다. 15년 만에 20배 가까이 증가한 것이다. 이렇게 종부세 대상자를 단순 숫자로 나타내긴 쉽지만, 이 대상자가 많은 건지 적은 건지 따져보려면 종부세를 내는 사람 혹은 종부세 대상 주택의 ‘비율’을 구해야 한다. 오랜 종부세 논란 속에서 여당과 야당, 언론, 심지어 시민단체도 제각기 원하는 결론을 위해 각자의 기준에 맞춰 ‘비율’을 만들어 왔다.

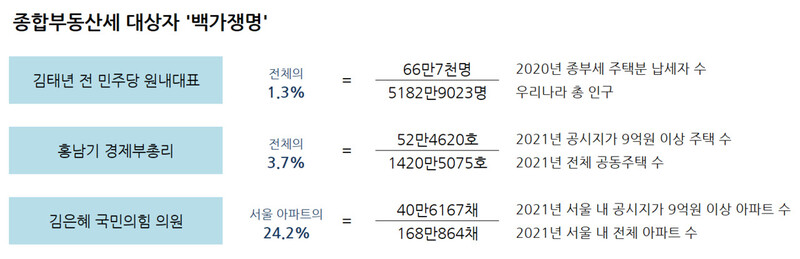

최근 4·7 재보선을 계기로 종부세가 논란이 되면서 여야 정치인과 정부 당국자들의 ‘종부세 비율’ 관련 발언도 쏟아지고 있는데, 1%대부터 24%까지 천차만별이다. 가장 정확한 종부세 대상자 비율을 구하려면 ‘주택분 종부세 납세자 수’를 ‘전체 주택 소유자 수’로 나눈 뒤 100을 곱해야 한다. 하지만 해당 연도의 이 통계 수치는 2년 뒤에 공개된다. 따라서 최근 급등한 집값과 개정된 종부세법을 반영한 최신 비율은 이 방법으로 구할 수가 없다. 그러다보니 각자 입맞에 맞춘 ‘통계 백가쟁명’이 펼쳐지는 것이다. 국세청의 종부세 담당 공무원은 “종부세 대상자가 몇 퍼센트인지는 우리가 생산할 수 없는 통계”라며 “정치권에서 각자 필요한대로 모수를 찾아 계산하기 때문에 (종부세 비율이) 굉장히 정치적인 문제가 됐다”고 곤란한 기색을 드러냈다. 과연 종부세 대상자는 몇 퍼센트일까?

■ ‘종부세는 1%만?’…15년 사이 바뀐 모수

지난해 11월 김태년 당시 민주당 원내대표는 ‘종부세 폭탄’ 논란에 대해 “종부세 대상은 1.3%뿐”이라고 반박했다. 이는 2020년 주택분 종부세 납세자 66만7천명을 우리나라 총 인구로 나눈 수치다. 전통적으로 민주당 쪽 인사들은 종부세 대상자 비율을 계산할 때 분모에 ‘대한민국 인구’를 넣는 것을 선호한다. 그래야 수치가 적어지기 때문이다.

‘종부세는 1%만 내는 세금’이라는 표현은 민주당 쪽 사람들이 즐겨 사용하던 레토릭이다. 하지만 종부세를 처음 도입했던 노무현 정부 당시의 ‘1%’는 김태년 전 원내대표의 계산법과 다소 달랐다. 종부세 부과 대상을 6억원 초과로 낮췄던 2006년 건설교통부의 공통주택가격 공시 관련 보도자료를 보면 “종부세 부과 대상인 6억원 초과 공동주택은 14만740호로 전체의 1.6%를 차지한다”고 강조하고 있다. 분모에 총인구가 아니라 전국의 공시대상 공동주택 수인 871만3829호를 넣어 계산한 것이다.

김태년 전 원내대표의 계산법으로 따져도 종부세 대상자가 늘어난 것은 감출 수 없는 사실이다. 국세통계를 보면, 종부세 납세자는 2017년 33만1763명, 2018년 39만3243명, 2019년 51만7120명으로 총인구 수 대비 0.65%→0.76%→1%까지 꽤 가파르게 올라왔다.

국토교통부는 지난달 공동주택 공시가격(안)을 발표할 때 “공시가격 9억원 초과 공동주택은 3.7%”라고 밝혔다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관도 지난 19일 국회 대정부질문에서 “종부세 대상자는 3∼4%뿐”이라며 이 수치를 인용했다. 이 3.7%는 1가구 1주택 기준 종부세 대상인 공시가격 9억원 초과 주택 52만4620호를 전체 공동주택 1420만5075호로 나눈 수치다. 계산법으로만 보자면 15년 전 건교부의 방법과 일치한다.

문제는 이 숫자가 ‘공시가격 9억원을 초과하는 1주택 보유자와 보유주택의 합산 공시가격이 6억원을 초과하는 다주택자’에게 부과되는 종부세 과세기준에 충실하지 못하다는 점이다. 분자에 ‘9억원 초과 주택 수’만 넣으면 역시 종부세 대상인 ‘다주택자의 9억원 미만 공동주택’이 빠진다. 게다가 한 사람이 집 여러 채를 가진 경우나 집 한 채를 2명 이상의 사람이 나누어 가진 경우를 고려하지 않고 분모에 ‘전국 공동주택 수’를 넣은 것도 한계점이다.

현재 구할 수 있는 최신 수치인 2019년 주택소유자 수는 1433만5723명이다. 같은 해 주택분 종부세 납세자는 총 51만7120명으로 전체 주택소유자의 3.6%가 종부세를 냈다. 우리가 알 수 있는 가장 정확한 종부세 납부자 비율은 이미 2019년에 3.6%에 이르렀는데 국토부와 홍 부총리는 부정확한 통계를 바탕으로 종부세 대상자가 3.7%라고 주장한 셈이다. 최근 3년(2017∼2019년)간 전체 주택소유자 대비 주택분 종부세 납세자 비율은 꾸준히 늘어왔으니, 올해는 홍 부총리가 말한 3∼4%를 상회할 가능성이 크다.

국민의힘 김은혜 의원은 최근 “올해 서울 내 공시가격 9억원 초과 아파트 비율이 24.2%로 서울 아파트 4채 중 1채가 종부세를 내야 한다”며 “상위 1%가 내는 세금이라던 종부세가 현 정부 들어 중산층세로 변질됐다”고 주장했다. 서울 내 공시가격 9억원 초과 아파트 40만6167채를 서울 내 전체 공시대상 아파트 168만864채로 나눈 값이다. 종부세 부담이 큰 서울, 그중에서도 아파트만 똑 떼어서 종부세 대상을 추린 것이다.

숫자 자체는 틀리지 않았지만 일종의 ‘착시’를 부르는 통계라고 볼 수 있다. 주택분 종부세 납세자 가운데 집을 2채 이상 가지고 있는 다주택자는 2019년 63%, 2018년 68%에 이른다. 주택분 종부세 납세자 가운데 집을 6채 이상 가진 사람도 2019년 14%, 2018년 16%나 됐다. 서울 내 아파트 24.2%가 종부세 대상에 속한다고 해도 이 아파트들을 소수의 다주택자가 소유하고 있다면, 서울에서 종부세를 내는 사람의 비율은 뚝 떨어질 수밖에 없다. 그런데도 마치 서울에 사는 4가구 중 1가구가 종부세를 내는 것 같은 착각을 불러일으킬 수 있어, 수치를 읽을 때 주의가 필요하다. 물론 김 의원이 지적한 대로 종부세 대상자가 서울에 몰려있는 것은 사실이다. 최근 서울 집값이 집중적으로 오른데다 애당초 한국이 ‘서울공화국'이라고 불릴 만큼 지역 불균형이 심하기 때문이다. 2021년 기준 전국 공시가격 9억 이상 공동주택 52만4620채 가운데 41만2970채(78.7%)가 서울에 몰려 있다. 2006년에도 건교부는 “종부세 부과 대상은 전체 14만740호로 수도권에 99.7%인 14만329호가 집중되어 있고 지방은 411호에 불과하다”며 “지역별로는 서울이 77.8%(10만9456호), 그중 강남, 서초, 송파가 대부분”이라고 밝혔다.

이지혜 기자

godot@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)