최근 한국 사람들 연어 많이 먹죠

2014년 소비량이 2010년의 2배래요

‘통조림 왕’ 참치도 긴장한다니까요

한국 식탁 오르는 99%는 수입해요

대부분 노르웨이산 대서양 연어죠

2년전부터 강원 고성서 은연어 양식

형제가 5만5천마리 정도 되는데

3~4㎏되는 올가을쯤 출하돼요

대서양 연어보다 더 담백할걸요?

아, 100% 자연산 첨연어도 있어요

2014년 소비량이 2010년의 2배래요

‘통조림 왕’ 참치도 긴장한다니까요

한국 식탁 오르는 99%는 수입해요

대부분 노르웨이산 대서양 연어죠

2년전부터 강원 고성서 은연어 양식

형제가 5만5천마리 정도 되는데

3~4㎏되는 올가을쯤 출하돼요

대서양 연어보다 더 담백할걸요?

아, 100% 자연산 첨연어도 있어요

전세계에서 ‘연어 전쟁’이 벌어지고 있다. 연어 수요가 급증하는데다 소비 패턴도 고급화되는 반면, 공급은 특정 국가 의존도가 높기 때문이다. 국내 사정도 크게 다르지 않다. 백화점, 대형마트뿐만 아니라 일반 슈퍼마켓에서도 신선 연어를 접할 수 있고, 캔연어가 통조림 진열대의 주인공인 참치를 점차 밀어내고 있다. 국내 연어 수입량이 최근 몇 년 새 크게 는 것도 이런 수요 증가에 따른 것이다.

이런 수급 불균형에 대응하려 추진된 국내 양식 언어가 올가을이면 시장에 본격 출시된다. 1966년부터 본격 시작된 연어 방류 사업도 본궤도에 올랐다. 연어 전쟁에서 과연 어느 연어가 승자가 될지, 나아가 우리의 강과 바다에서 자란 연어가 우리 식탁에 오를 수 있을지 주목된다.

■ 폭발하는 국내외 연어 시장

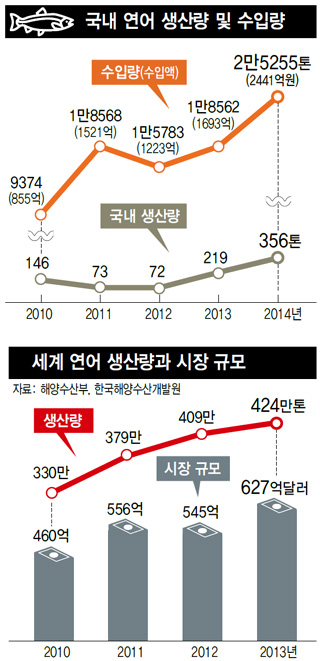

국내 연어 소비와 수입은 급증세에 있다. 연어 소비량은 2010년 1만2천톤에서 2014년 2만6천톤으로 4년 만에 두배 넘게 늘었다. 우리나라는 연어 소비의 98.6%를 수입에 의존하다보니 같은 기간 수입량이 2.7배(9374톤→2만5255톤) 증가했고, 수입액도 2.9배(855억원→2441억원)나 늘었다.

2013년 현재 전세계 연어 생산량은 424만톤이다. 1990년보다 3배, 2000년보다 1.9배, 2010년보다 1.3배 늘어난 규모다. 이 가운데 73.1%(310만톤)는 양식이고, 강과 바다에서 잡은 자연 어획량은 27%(114만톤)에 그친다. 국제 연어 시장 규모는 2004년 259억달러에서 2013년 627억달러로 9년 만에 2.4배 늘어났다.

세계 최대의 연어 생산국과 수출국은 노르웨이로, 전세계 생산량과 수출량(2011년 기준)의 각각 29.3%와 31.7%를 점유하고 있다.

연어의 인기가 갈수록 치솟는 배경에 대해 김병기 강원도립대 교수는 “고단백질 식품이면서도 불포화지방산이 많아서 건강과 두뇌 활동에 좋다”고 분석했다. 연어 양식 회사인 동해에스티에프의 김성욱 이사는 “회나, 스테이크, 훈제, 샐러드 등 다양한 방식으로 요리할 수 있다는 점도 연어의 매력”이라고 말했다.

국내 연어 소비와 수입은 급증세에 있다. 연어 소비량은 2010년 1만2천톤에서 2014년 2만6천톤으로 4년 만에 두배 넘게 늘었다. 우리나라는 연어 소비의 98.6%를 수입에 의존하다보니 같은 기간 수입량이 2.7배(9374톤→2만5255톤) 증가했고, 수입액도 2.9배(855억원→2441억원)나 늘었다.

2013년 현재 전세계 연어 생산량은 424만톤이다. 1990년보다 3배, 2000년보다 1.9배, 2010년보다 1.3배 늘어난 규모다. 이 가운데 73.1%(310만톤)는 양식이고, 강과 바다에서 잡은 자연 어획량은 27%(114만톤)에 그친다. 국제 연어 시장 규모는 2004년 259억달러에서 2013년 627억달러로 9년 만에 2.4배 늘어났다.

세계 최대의 연어 생산국과 수출국은 노르웨이로, 전세계 생산량과 수출량(2011년 기준)의 각각 29.3%와 31.7%를 점유하고 있다.

연어의 인기가 갈수록 치솟는 배경에 대해 김병기 강원도립대 교수는 “고단백질 식품이면서도 불포화지방산이 많아서 건강과 두뇌 활동에 좋다”고 분석했다. 연어 양식 회사인 동해에스티에프의 김성욱 이사는 “회나, 스테이크, 훈제, 샐러드 등 다양한 방식으로 요리할 수 있다는 점도 연어의 매력”이라고 말했다.

■ 연어의 대명사, 대서양 연어

통상 연어라고 하면 기름기가 흐르고 저민 상태에 있는 오렌지색 훈제 연어를 떠올린다. 이는 노르웨이산 대서양 연어다. 연어의 대명사 격인 이 연어가 국내외 연어 시장에서 성장의 견인차 노릇을 하고 있다.

2013년 대서양 연어 생산량은 208만9334톤으로 전체 연어 생산량의 46.4%에 이른다. 대서양 연어는 양식이 압도적인데, 그 비중이 생산량의 91.4%(208만7111톤)를 차지한다. 반면 어획량은 2223톤으로 연어 종류 가운데 가장 적다. 현재 한국에서 수입하는 연어의 80%가량이 대서양 연어일 정도로 한국인들의 선호도가 높다.

대서양 연어가 이처럼 각광을 받는 이유는 뭘까? 요리사인 연어공방의 김신일 전무는 “대서양 연어는 지방이 몸 전체에 퍼져 있어 맛이 고소하다. 서양식 스테이크나 한국식 구이, 덮밥을 해도 모두 맛이 좋다”고 설명했다. 김병기 교수는 “대서양 연어는 다른 종보다 성숙 속도가 느려서 더 크게 자라고 육질이 치밀하며 기름진 상태가 오래 유지된다”고 말했다. 또 노르웨이를 중심으로 1970년대부터 연어 양식을 시작해 세계인의 입맛을 선점한 것도 강점이다.

대서양 연어는 오랫동안 노르웨이나 칠레, 미국(알래스카), 러시아 등 수온이 낮은 나라에서 주로 양식됐다. 그러나 최근 한국에서도 양식이 시도되고 있다. 동해에스티에프는 지난해 노르웨이에서 대서양 연어 수정란 2만여개를 수입해 경북 상주의 육상 양식장에서 키우고 있다. 현재 7500마리의 새끼 연어를 길이 10㎝, 무게 80g까지 키웠고, 2017~2018년께 5~7㎏까지 자란 대서양 연어를 시장에 내놓을 계획이다.

■ 연어의 대명사, 대서양 연어

통상 연어라고 하면 기름기가 흐르고 저민 상태에 있는 오렌지색 훈제 연어를 떠올린다. 이는 노르웨이산 대서양 연어다. 연어의 대명사 격인 이 연어가 국내외 연어 시장에서 성장의 견인차 노릇을 하고 있다.

2013년 대서양 연어 생산량은 208만9334톤으로 전체 연어 생산량의 46.4%에 이른다. 대서양 연어는 양식이 압도적인데, 그 비중이 생산량의 91.4%(208만7111톤)를 차지한다. 반면 어획량은 2223톤으로 연어 종류 가운데 가장 적다. 현재 한국에서 수입하는 연어의 80%가량이 대서양 연어일 정도로 한국인들의 선호도가 높다.

대서양 연어가 이처럼 각광을 받는 이유는 뭘까? 요리사인 연어공방의 김신일 전무는 “대서양 연어는 지방이 몸 전체에 퍼져 있어 맛이 고소하다. 서양식 스테이크나 한국식 구이, 덮밥을 해도 모두 맛이 좋다”고 설명했다. 김병기 교수는 “대서양 연어는 다른 종보다 성숙 속도가 느려서 더 크게 자라고 육질이 치밀하며 기름진 상태가 오래 유지된다”고 말했다. 또 노르웨이를 중심으로 1970년대부터 연어 양식을 시작해 세계인의 입맛을 선점한 것도 강점이다.

대서양 연어는 오랫동안 노르웨이나 칠레, 미국(알래스카), 러시아 등 수온이 낮은 나라에서 주로 양식됐다. 그러나 최근 한국에서도 양식이 시도되고 있다. 동해에스티에프는 지난해 노르웨이에서 대서양 연어 수정란 2만여개를 수입해 경북 상주의 육상 양식장에서 키우고 있다. 현재 7500마리의 새끼 연어를 길이 10㎝, 무게 80g까지 키웠고, 2017~2018년께 5~7㎏까지 자란 대서양 연어를 시장에 내놓을 계획이다.

■ 4세대 통조림 생선, 곱사연어

과거 해산물 통조림의 대표 선수는 꽁치였다. 통조림 꽁치는 가시를 발라내지 않고 먹을 정도로 부드러워 날로도 먹고 요리해서도 먹었다. 2세대 해산물 통조림은 양념된 파에 무쳐 먹는 골뱅이였다. 3세대는 80년대 이후 ‘통조림’을 ‘캔’이란 말로 바꾼 참치(다랑어)였다. 볶음과 찌개, 김밥 등 쓰임이 많았던 참치캔은 생선 통조림 시장을 거의 30년가량 지배했다. 닐슨코리아의 조사 결과를 보면, 2014년 해산물 통조림 시장의 1위는 참치로 4450억원이었고 이어 골뱅이 1000억원, 연어 520억원, 꽁치가 400억원이다.

30년 강자인 참치캔에 도전장을 던진 것이 연어 통조림이다. 연어 통조림은 씨제이가 2013년 내놓은 ‘알래스카 연어’가 시초다. 2013년 84억원이었던 연어 통조림 시장 규모는 2년 만인 2015년 5.2배인 438억원으로 성장했다. 시장 점유율은 2015년 기준으로 생선 통조림 시장의 후발 주자인 씨제이가 65%가량으로 1위이고, 전통적 강자인 동원과 사조가 각각 22%, 10%를 차지하고 있다.

연어 통조림이 인기를 얻는 이유에 대해 씨제이의 채민수 홍보과장은 “소비자들이 참치캔에 식상해하고 있고 연어의 맛을 알기 시작했다. 또 연어캔은 기존 참치캔처럼 쓰임새가 다양하면서도 고급스런 이미지를 갖고 있다”고 설명했다. 연어캔의 가격은 참치캔의 1.5배 정도다.

연어 통조림의 재료가 되는 연어는 주로 곱사연어다. 씨제이와 사조는 100% 곱사연어를 사용한다. 동원은 70%가량만 곱사연어를 쓰고 나머지는 은연어를 사용한다. 곱사연어를 많이 쓰는 이유는 100% 자연산으로 가격이 저렴하기 때문이다. 곱사연어는 동해 북부에서 캐나다 서해안까지 북태평양에 널리 분포하며, 어획량(2013년 기준)으로는 56만2850톤으로 연어 가운데 가장 많다. 살아 있는 상태에서는 살이 붉은빛을 띠지만, 통조림으로 만들면 흰색으로 바뀐다.

■ 4세대 통조림 생선, 곱사연어

과거 해산물 통조림의 대표 선수는 꽁치였다. 통조림 꽁치는 가시를 발라내지 않고 먹을 정도로 부드러워 날로도 먹고 요리해서도 먹었다. 2세대 해산물 통조림은 양념된 파에 무쳐 먹는 골뱅이였다. 3세대는 80년대 이후 ‘통조림’을 ‘캔’이란 말로 바꾼 참치(다랑어)였다. 볶음과 찌개, 김밥 등 쓰임이 많았던 참치캔은 생선 통조림 시장을 거의 30년가량 지배했다. 닐슨코리아의 조사 결과를 보면, 2014년 해산물 통조림 시장의 1위는 참치로 4450억원이었고 이어 골뱅이 1000억원, 연어 520억원, 꽁치가 400억원이다.

30년 강자인 참치캔에 도전장을 던진 것이 연어 통조림이다. 연어 통조림은 씨제이가 2013년 내놓은 ‘알래스카 연어’가 시초다. 2013년 84억원이었던 연어 통조림 시장 규모는 2년 만인 2015년 5.2배인 438억원으로 성장했다. 시장 점유율은 2015년 기준으로 생선 통조림 시장의 후발 주자인 씨제이가 65%가량으로 1위이고, 전통적 강자인 동원과 사조가 각각 22%, 10%를 차지하고 있다.

연어 통조림이 인기를 얻는 이유에 대해 씨제이의 채민수 홍보과장은 “소비자들이 참치캔에 식상해하고 있고 연어의 맛을 알기 시작했다. 또 연어캔은 기존 참치캔처럼 쓰임새가 다양하면서도 고급스런 이미지를 갖고 있다”고 설명했다. 연어캔의 가격은 참치캔의 1.5배 정도다.

연어 통조림의 재료가 되는 연어는 주로 곱사연어다. 씨제이와 사조는 100% 곱사연어를 사용한다. 동원은 70%가량만 곱사연어를 쓰고 나머지는 은연어를 사용한다. 곱사연어를 많이 쓰는 이유는 100% 자연산으로 가격이 저렴하기 때문이다. 곱사연어는 동해 북부에서 캐나다 서해안까지 북태평양에 널리 분포하며, 어획량(2013년 기준)으로는 56만2850톤으로 연어 가운데 가장 많다. 살아 있는 상태에서는 살이 붉은빛을 띠지만, 통조림으로 만들면 흰색으로 바뀐다.

■ 양식 은연어, 우리 식탁 바꿀까?

거의 99%를 수입에 의존하는 국내 연어 소비 시장에 도전장을 던진 것이 은연어 양식이다. 양식업체인 동해에스티에프는 2014년 11월부터 강원도 고성 앞 외해의 가두리에 1만여마리의 은연어 양식을 시작했다. 현재 길이 30~55㎝, 무게 500g~2㎏가량의 은연어 5만5천마리를 키우고 있다. 수온 상승이나 태풍 때 연어를 보호하는 부침식 가두리를 사용해 연중 양식에 성공했다. 이 사업에는 중앙과 지방 정부가 9억원씩 18억원, 에스티에프가 12억원 등 모두 30억원을 투자했다.

은연어는 지난해 10월 시장의 반응을 보기 위해 2㎏ 미만의 크기에서 시범 출하됐으며, 관계자들로부터 긍정적인 반응을 이끌어냈다. 올해 가을에는 3~4㎏가량의 은연어 100톤~200톤가량을 출하해 소비자들에게 첫선을 보일 계획이다. 올해 5월엔 연어 새끼 10만마리를 추가로 육상에서 가두리로 옮겨 키운다. 해양수산부는 양식 은연어의 공급 규모를 800톤가량으로 보고 있으며, 대부분 가격이 비싼 활어나 신선 냉장 형태로 유통될 것으로 예상된다.

김성욱 동해에스티에프 이사는 “은연어는 대서양 연어보다 담백하고 가격도 10~20%가량 저렴하다. 대서양 연어가 회로 먹기 좋다면 은연어는 초밥이나 샐러드, 스테이크로 좋다. 국내 생산이기 때문에 대서양 연어보다 훨씬 신선하다”고 소개했다.

은연어는 대서양 연어처럼 어획량은 적고 주로 양식으로 생산된다. 2013년 어획량은 2만8939톤이지만, 양식은 그 5배가 넘는 15만6792톤이었다. 고급이어서 주로 회나 훈제로 먹으며 통조림을 만들지 않는다. 살은 대서양 연어보다 좀더 붉은빛을 띤다. 맛은 대서양 연어보다 기름기가 적고 담백해서 일본인들이 선호한다. 2011년 통계를 보면, 일본이 가장 많이 수입한 연어는 냉동 은연어였다. 반면, 한국은 냉동 대서양 연어, 중국은 냉동 태평양 연어를 가장 많이 들여왔다.

■ 우리 강에 회귀하는 첨연어

우리의 강과 바다에 사는 연어에 대한 관심도 높아지고 있다. 한국에 찾아오는 첨연어는 북태평양에 사는 연어로 특히 아시아 쪽에 많이 분포한다. 국내의 강과 바다에서 쉽게 볼 수 있다보니 한국에서는 그냥 ‘연어’라고 부른다. 첨연어는 모두 자연산인데 전세계 어획량은 2013년 기준으로 19만9501톤으로 곱사연어 다음으로 많다.

한국에서는 어류 가운데 처음으로 1912년 함경남도 고원에서 새끼 방류가 시작됐으며, 해방 뒤에도 1966년부터 방류가 재개됐다. 70년대 한 해 50만~150만마리였던 방류 규모는 80년대 최대 682만마리, 90년대 최대 2150만마리로 꾸준히 늘어났다. 2000년대에는 500만~2천만마리를 방류했고, 2014년엔 2825만마리를 방류해 사상 최대를 기록했다.

꾸준한 방류에 따라 첨연어의 회귀 마릿수는 2011년 강 9996마리, 바다 1만7895마리 등 2만7891마리에서 2015년 강 2만8388마리, 바다 12만7049마리 등 15만5437마리로 크게 늘어났다. 어획량도 2015년 498톤으로 사상 최대였다.

그러나 이런 방류 사업의 성공에도 불구하고 국내산 자연 첨연어는 별로 활용되지 못하고 있다. 2015년에 잡힌 498톤 가운데 400톤 이상은 알과 저급 필렛(가시를 발라내 저민 연어살)으로 일본으로 수출됐다. 국내에서는 수산물 시장에 일부 공급될 뿐이다. 연어 방류 사업을 하는 홍관의 양양연어사업소장은 “산란을 위해 강으로 올라오는 것은 쓰기 어렵지만 바다에서 잡히는 것은 충분히 상품성이 있다. 회나 스테이크, 통조림 등으로 모두 사용할 수 있다”고 말했다.

그러나 업계에서는 부정적이다. 노르웨이의 연어 회사 살마르의 손주희 한국 지사장은 “국내 강과 바다에서 잡히는 첨연어는 산란 직전이어서 모든 영양이 알에 집중돼 있다. 살에 기름기가 없어 회로 먹기 어렵다. 알만 쓰거나 훈제나 통조림으로 가공해서 써야 한다”고 말했다.

연어 방류 사업을 맡고 있는 장묘인 해수부 수산자원과장은 “그동안의 첨연어 방류 사업은 자원 회복 차원에서만 이뤄졌다. 아직 첨연어가 대서양 연어보다 상품성이 떨어지는데 앞으로 방류와 양식, 상품화에 대해 연구해 나가겠다”고 말했다.

김규원 기자 che@hani.co.kr

■ 양식 은연어, 우리 식탁 바꿀까?

거의 99%를 수입에 의존하는 국내 연어 소비 시장에 도전장을 던진 것이 은연어 양식이다. 양식업체인 동해에스티에프는 2014년 11월부터 강원도 고성 앞 외해의 가두리에 1만여마리의 은연어 양식을 시작했다. 현재 길이 30~55㎝, 무게 500g~2㎏가량의 은연어 5만5천마리를 키우고 있다. 수온 상승이나 태풍 때 연어를 보호하는 부침식 가두리를 사용해 연중 양식에 성공했다. 이 사업에는 중앙과 지방 정부가 9억원씩 18억원, 에스티에프가 12억원 등 모두 30억원을 투자했다.

은연어는 지난해 10월 시장의 반응을 보기 위해 2㎏ 미만의 크기에서 시범 출하됐으며, 관계자들로부터 긍정적인 반응을 이끌어냈다. 올해 가을에는 3~4㎏가량의 은연어 100톤~200톤가량을 출하해 소비자들에게 첫선을 보일 계획이다. 올해 5월엔 연어 새끼 10만마리를 추가로 육상에서 가두리로 옮겨 키운다. 해양수산부는 양식 은연어의 공급 규모를 800톤가량으로 보고 있으며, 대부분 가격이 비싼 활어나 신선 냉장 형태로 유통될 것으로 예상된다.

김성욱 동해에스티에프 이사는 “은연어는 대서양 연어보다 담백하고 가격도 10~20%가량 저렴하다. 대서양 연어가 회로 먹기 좋다면 은연어는 초밥이나 샐러드, 스테이크로 좋다. 국내 생산이기 때문에 대서양 연어보다 훨씬 신선하다”고 소개했다.

은연어는 대서양 연어처럼 어획량은 적고 주로 양식으로 생산된다. 2013년 어획량은 2만8939톤이지만, 양식은 그 5배가 넘는 15만6792톤이었다. 고급이어서 주로 회나 훈제로 먹으며 통조림을 만들지 않는다. 살은 대서양 연어보다 좀더 붉은빛을 띤다. 맛은 대서양 연어보다 기름기가 적고 담백해서 일본인들이 선호한다. 2011년 통계를 보면, 일본이 가장 많이 수입한 연어는 냉동 은연어였다. 반면, 한국은 냉동 대서양 연어, 중국은 냉동 태평양 연어를 가장 많이 들여왔다.

■ 우리 강에 회귀하는 첨연어

우리의 강과 바다에 사는 연어에 대한 관심도 높아지고 있다. 한국에 찾아오는 첨연어는 북태평양에 사는 연어로 특히 아시아 쪽에 많이 분포한다. 국내의 강과 바다에서 쉽게 볼 수 있다보니 한국에서는 그냥 ‘연어’라고 부른다. 첨연어는 모두 자연산인데 전세계 어획량은 2013년 기준으로 19만9501톤으로 곱사연어 다음으로 많다.

한국에서는 어류 가운데 처음으로 1912년 함경남도 고원에서 새끼 방류가 시작됐으며, 해방 뒤에도 1966년부터 방류가 재개됐다. 70년대 한 해 50만~150만마리였던 방류 규모는 80년대 최대 682만마리, 90년대 최대 2150만마리로 꾸준히 늘어났다. 2000년대에는 500만~2천만마리를 방류했고, 2014년엔 2825만마리를 방류해 사상 최대를 기록했다.

꾸준한 방류에 따라 첨연어의 회귀 마릿수는 2011년 강 9996마리, 바다 1만7895마리 등 2만7891마리에서 2015년 강 2만8388마리, 바다 12만7049마리 등 15만5437마리로 크게 늘어났다. 어획량도 2015년 498톤으로 사상 최대였다.

그러나 이런 방류 사업의 성공에도 불구하고 국내산 자연 첨연어는 별로 활용되지 못하고 있다. 2015년에 잡힌 498톤 가운데 400톤 이상은 알과 저급 필렛(가시를 발라내 저민 연어살)으로 일본으로 수출됐다. 국내에서는 수산물 시장에 일부 공급될 뿐이다. 연어 방류 사업을 하는 홍관의 양양연어사업소장은 “산란을 위해 강으로 올라오는 것은 쓰기 어렵지만 바다에서 잡히는 것은 충분히 상품성이 있다. 회나 스테이크, 통조림 등으로 모두 사용할 수 있다”고 말했다.

그러나 업계에서는 부정적이다. 노르웨이의 연어 회사 살마르의 손주희 한국 지사장은 “국내 강과 바다에서 잡히는 첨연어는 산란 직전이어서 모든 영양이 알에 집중돼 있다. 살에 기름기가 없어 회로 먹기 어렵다. 알만 쓰거나 훈제나 통조림으로 가공해서 써야 한다”고 말했다.

연어 방류 사업을 맡고 있는 장묘인 해수부 수산자원과장은 “그동안의 첨연어 방류 사업은 자원 회복 차원에서만 이뤄졌다. 아직 첨연어가 대서양 연어보다 상품성이 떨어지는데 앞으로 방류와 양식, 상품화에 대해 연구해 나가겠다”고 말했다.

김규원 기자 che@hani.co.kr

연어를 이용한 요리.

연어를 이용한 요리.

연어를 이용한 요리.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)