2일 오전 인천 중구 운서동 인천국제공항에서 자기부상열차가 시험운행되고 있다. 자기부상열차는 일본에 이어 세계 2번째로 개통됐다. 인천국제공항/연합뉴스

인천공항~용유도 6㎞ 구간

운행중 소음·진동 거의 없어

유지운영비 경전철보다 낮아

기대감 속 경제성 확보 관건

운행중 소음·진동 거의 없어

유지운영비 경전철보다 낮아

기대감 속 경제성 확보 관건

‘슈웅~’

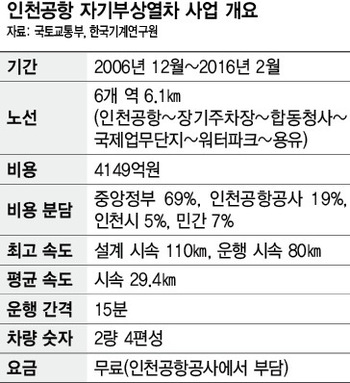

부드러운 소리가 났다. 100% 국내 기술로 개발한 인천공항 자기부상열차 ‘에코비’(친환경+벌)가 미끄러지듯 인천공항역을 출발했다. 자기부상열차는 장기주차장, 합동청사, 국제업무단지, 워터파크, 용유 등 6개역을 거쳐 15분 만에 차량기지에 도착했다. 이 열차는 3일부터 매일 아침 9시부터 저녁 6시까지 15분 간격으로 운행하며, 요금은 무료다.

국토교통부와 한국기계연구원 등은 개통을 앞두고 지난 1일 오전 기자들을 대상으로 시승식을 열었다. 최고 속도 시속 110㎞, 운행 최고 속도 시속 80㎞, 평균 속도 시속 30㎞가량인 자기부상열차는 소음과 진동이 거의 없어 승차감이 매우 좋았다. 가끔 들리는 ‘쉬익~쉬익’ 소리는 열차에 부딪치는 바람소리였다. 약간의 진동도 있었는데, 노면이 완전히 깨끗하지 않아서 그렇다고 했다. 그러나 이제껏 타본 어떤 열차보다도 소음과 진동은 작았다.

비용이 적게 드는 것도 장점이다. 이번에 개통하는 인천공항선의 경우, 1㎞당 건설비가 427억원가량 들었는데, 다른 경전철 건설비(400억~500억원)와 비슷하고, 중전철(일반 전철) 건설비(1000억~1500억원)의 3분의 1 수준이다. 전기 공급 비용이 일반 경전철보다 30% 더 많지만, 운영비가 일반 경전철의 60~70% 정도여서 전체 건설, 운영 비용은 경전철보다 작다.

한국은 1989년부터 2003년까지 자기부상열차 시제품을 개발하고 2007년부터 인천공항 노선을 시범 사업으로 추진해왔다. 그러나 강풍에 열차가 흔들릴 수 있고 비가 오면 누전 위험이 있어서 2013년부터 이번까지 5차례나 안전 문제로 개통을 연기했다. 신병천 기계연구원 도시형자기부상열차 실용화사업단장은 “다른 안전사고들 때문에 최대한 신중하게 개통해야 한다는 의견이 많아 그동안 점검을 거듭해왔다”고 설명했다.

국토부와 기계연구원은 이번 개통이 자기부상열차 산업화의 기회가 될 것으로 기대한다. 그동안 말레이시아, 인도네시아, 러시아, 미국 등이 한국 자기부상열차 도입에 관심을 보였으나, 한국에서 상용화되지 못한 탓에 사업이 성사되지 못했다. 일본은 이미 2005년 한국과 같은 중저속형 자기부상열차 상용화에 성공했다. 이번 개통 시기를 4월에서 2월로 당긴 것도 중국이 설 즈음 창사에 한국형과 같은 중저속형 자기부상열차를 상용화할 것으로 알려졌기 때문이다.

그러나 자기부상열차가 활성화되려면 여전히 넘어야 할 산이 많다. 무엇보다 최근 도시 교통수단으로 도입 논의가 활발한 전차(트램)와의 경쟁이 만만치 않다. 전차는 1㎞당 건설비가 200억~300억원으로 전철 가운데 가장 저렴하고, 노면으로 다니기 때문에 이용이 매우 편리하다. 자기부상열차는 전차보다 건설비가 많이 들고, 장치의 특성상 반드시 고가를 설치해야 한다.

더욱이 인천공항선은 6개의 역 가운데 인천공항과 장기주차장, 용유 정도를 제외한 3개 역 주변이 거의 개발되지 않았다. 애초 인천공항이 시범사업 지역으로 선정된 이유는 외국인 방문객이 많고 대규모 개발이 계획돼 있었기 때문이었다. 그러나 경기 침체로 개발 계획의 대부분이 취소된 상태다. 사업단의 한 관계자는 “당시 인천과 함께 경쟁했던 대전이나 광주, 대구에 유치됐다면 상용화, 활성화가 훨씬 빨랐을 텐데 안타깝다”고 말했다.

인천/김규원 기자 che@hani.co.kr

한국은 1989년부터 2003년까지 자기부상열차 시제품을 개발하고 2007년부터 인천공항 노선을 시범 사업으로 추진해왔다. 그러나 강풍에 열차가 흔들릴 수 있고 비가 오면 누전 위험이 있어서 2013년부터 이번까지 5차례나 안전 문제로 개통을 연기했다. 신병천 기계연구원 도시형자기부상열차 실용화사업단장은 “다른 안전사고들 때문에 최대한 신중하게 개통해야 한다는 의견이 많아 그동안 점검을 거듭해왔다”고 설명했다.

국토부와 기계연구원은 이번 개통이 자기부상열차 산업화의 기회가 될 것으로 기대한다. 그동안 말레이시아, 인도네시아, 러시아, 미국 등이 한국 자기부상열차 도입에 관심을 보였으나, 한국에서 상용화되지 못한 탓에 사업이 성사되지 못했다. 일본은 이미 2005년 한국과 같은 중저속형 자기부상열차 상용화에 성공했다. 이번 개통 시기를 4월에서 2월로 당긴 것도 중국이 설 즈음 창사에 한국형과 같은 중저속형 자기부상열차를 상용화할 것으로 알려졌기 때문이다.

그러나 자기부상열차가 활성화되려면 여전히 넘어야 할 산이 많다. 무엇보다 최근 도시 교통수단으로 도입 논의가 활발한 전차(트램)와의 경쟁이 만만치 않다. 전차는 1㎞당 건설비가 200억~300억원으로 전철 가운데 가장 저렴하고, 노면으로 다니기 때문에 이용이 매우 편리하다. 자기부상열차는 전차보다 건설비가 많이 들고, 장치의 특성상 반드시 고가를 설치해야 한다.

더욱이 인천공항선은 6개의 역 가운데 인천공항과 장기주차장, 용유 정도를 제외한 3개 역 주변이 거의 개발되지 않았다. 애초 인천공항이 시범사업 지역으로 선정된 이유는 외국인 방문객이 많고 대규모 개발이 계획돼 있었기 때문이었다. 그러나 경기 침체로 개발 계획의 대부분이 취소된 상태다. 사업단의 한 관계자는 “당시 인천과 함께 경쟁했던 대전이나 광주, 대구에 유치됐다면 상용화, 활성화가 훨씬 빨랐을 텐데 안타깝다”고 말했다.

인천/김규원 기자 che@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)