기업은 돈 쌓고, 가계는 빚 늘고

외환위기 이후 기업소득 증가율이 가계소득 증가율을 크게 웃돌면서, 우리 경제의 안정적 성장 기반이 무너지고 있다는 지적이 끊이지 않고 있다. 기업의 성장에 따른 과실이 가계소득으로 흘러가는 길이 크게 훼손되면서 재벌을 중심으로 한 대기업의 곳간은 차고 넘치는 반면, 가계는 빠듯한 소득에 허리띠를 졸라매고 있다. 가계소득이 크게 늘지 않다 보니 내수 침체는 만성화하고, 가계에는 저축 대신 빚이 쌓이고 있다.

23일 한국은행의 국민계정을 보면, 2001년부터 2013년까지 국민총소득(GNI) 가운데 기업소득의 증가율은 연평균 9.7%였는데, 가계소득 증가율은 5.7%에 그쳤다. 기업소득과 가계소득 증가율은 1991년부터 2000년까지는 각각 연평균 12.7%와 12%로 큰 차이가 없었는데, 2000년대 들어 격차가 확대된 것이다. 이에 따라 1990년대에는 국민총소득에서 가계소득이 차지하는 비중이 약 72%, 기업소득 비중은 약 15% 정도로 비교적 큰 변화 없이 일정했다. 하지만 2000년대에는 가계소득 비중이 꾸준히 축소돼 2012년에는 62.3%까지 낮아졌다.

실제 가계의 소득 수준을 나타내는 지표인 1인당 가계총처분가능소득 수치를 봐도 가계소득의 상대적 부진이 확인된다. 우리나라의 1인당 가계총처분가능소득은 2013년 1608만6000원으로 2001년(890만4000원)에 견줘 80.7% 증가했다. 반면 가계와 기업·정부의 소득을 모두 포괄하는 1인당 국민총소득(2013년 2869만5000원)은 같은 기간 98.8% 늘어나 가계총처분가능소득 증가율을 18.1%포인트 웃돌았다.

특히 우리나라의 가계와 기업 간 소득 격차 확대는 세계 주요국에 비해 훨씬 빠른 속도로 진행되고 있다. 국회예산정책처 자료를 보면, 우리나라 국민총소득 대비 가계소득 비중은 1995년 70.6%에서 2012년 62.3%로 8.3%포인트 떨어진 반면, 같은 기간 20개 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 가계소득 비중 하락폭은 4.2%포인트에 그쳤다. 또 국민총소득에서 기업소득이 차지하는 비중은 같은 기간 우리나라가 16.6%에서 23.3%로 6.7%포인트 상승했지만, 오이시디 평균 증가폭은 1.6%포인트에 불과했다.

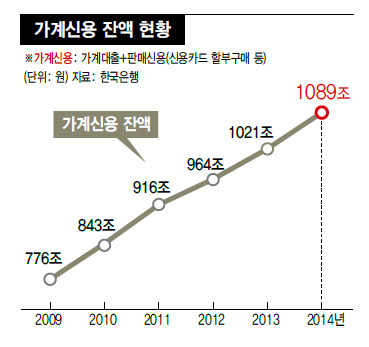

이처럼 가계소득과 기업소득의 격차가 확대되다 보니, 기업 저축률은 꾸준히 증가해 2013년 21.5%로 오이시디 국가 중 1위를 기록한 반면, 쓸 돈이 없는 가계는 저축 대신 빚만 늘리고 있다. 지난해 말 가계부채는 1089조원으로 1년 새 67조6000억원이 늘었고, 자금순환표상 가계 및 비영리단체 금융부채는 1295조원으로 1년 전보다 75조4000억원 증가했다. 증가율은 각각 6.6%와 6.2%로 지난해 경상성장률(4.6%)을 크게 웃돌았다.

한은은 최근 가계와 기업소득 격차 확대 원인을 분석한 보고서에서 “소득격차가 지속적으로 커질 경우 우리 경제가 대내외 충격에 더욱 민감해지면서 안정적 성장을 유지하기 어려울 수 있다”며 “가계소득 여건 개선과 양질의 일자리 확대를 통해 노동소득분배율을 높이고 가계부채 안정화, 자영업 과당경쟁 구조 완화, 수출부문 낙수효과 증대 등을 통한 경제구조 개선 노력도 지속해야 한다”고 제안했다.

김수헌 기자 minerva@hani.co.kr

특히 우리나라의 가계와 기업 간 소득 격차 확대는 세계 주요국에 비해 훨씬 빠른 속도로 진행되고 있다. 국회예산정책처 자료를 보면, 우리나라 국민총소득 대비 가계소득 비중은 1995년 70.6%에서 2012년 62.3%로 8.3%포인트 떨어진 반면, 같은 기간 20개 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 가계소득 비중 하락폭은 4.2%포인트에 그쳤다. 또 국민총소득에서 기업소득이 차지하는 비중은 같은 기간 우리나라가 16.6%에서 23.3%로 6.7%포인트 상승했지만, 오이시디 평균 증가폭은 1.6%포인트에 불과했다.

이처럼 가계소득과 기업소득의 격차가 확대되다 보니, 기업 저축률은 꾸준히 증가해 2013년 21.5%로 오이시디 국가 중 1위를 기록한 반면, 쓸 돈이 없는 가계는 저축 대신 빚만 늘리고 있다. 지난해 말 가계부채는 1089조원으로 1년 새 67조6000억원이 늘었고, 자금순환표상 가계 및 비영리단체 금융부채는 1295조원으로 1년 전보다 75조4000억원 증가했다. 증가율은 각각 6.6%와 6.2%로 지난해 경상성장률(4.6%)을 크게 웃돌았다.

한은은 최근 가계와 기업소득 격차 확대 원인을 분석한 보고서에서 “소득격차가 지속적으로 커질 경우 우리 경제가 대내외 충격에 더욱 민감해지면서 안정적 성장을 유지하기 어려울 수 있다”며 “가계소득 여건 개선과 양질의 일자리 확대를 통해 노동소득분배율을 높이고 가계부채 안정화, 자영업 과당경쟁 구조 완화, 수출부문 낙수효과 증대 등을 통한 경제구조 개선 노력도 지속해야 한다”고 제안했다.

김수헌 기자 minerva@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)