카드 수수료를 낮춰달라며 음식점 업주들이 모여 대규모 집회를 연 18일 오후 문이 닫힌 서울 중구 다동 한 음식점에 안내문이 붙어 있다. 류우종 기자 wjryu@hani.co.kr

중소상인들 집단행동 부른 카드시장 구조

가맹점들에 아무 권한도 없어 불리한 방식

카드사 찔끔 인하해도 다시 터질 ‘시한폭탄’

‘상한선’ 설정해 협상력 높이는 보완책 필요

가맹점들에 아무 권한도 없어 불리한 방식

카드사 찔끔 인하해도 다시 터질 ‘시한폭탄’

‘상한선’ 설정해 협상력 높이는 보완책 필요

신용카드사들이 중소 가맹점 수수료율을 2%대 초반에서 1.6~1.8% 수준으로 낮추겠다는 방침을 17일 일제히 발표한 뒤에도 중소 상인들의 아우성이 이어지고 있다. 식당 주인들의 궐기에 이어 주유소 업계도 카드 수수료 인하를 촉구하는 대규모 집회를 20일 열기로 했다. 카드사들은 수수료를 더 내리기는 어렵다며 난색을 보이고 있다. 금융당국 또한 카드사의 수수료 인하 방침을 “상당히 노력했다”고 긍정적으로 평가함에 따라 더는 압박이 없을 것임을 예고했다.

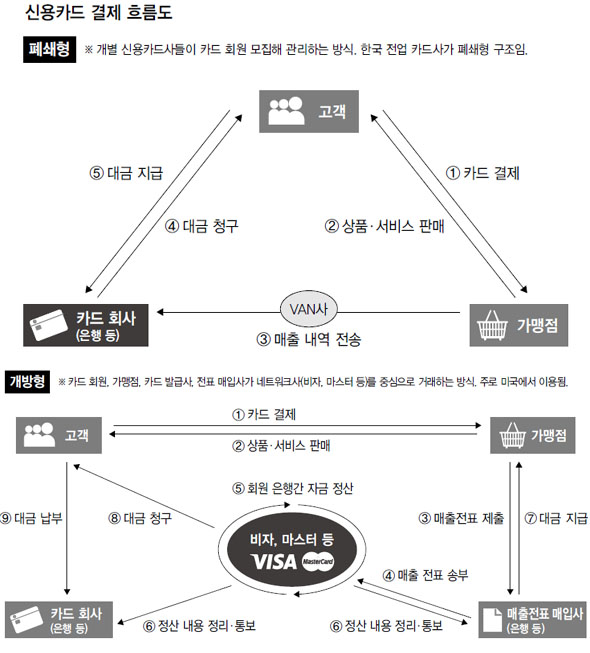

설사 카드사 쪽에서 수수료를 약간 더 내린다고 해도 양 당사자 간 파열음은 주기적으로 터져나올 수밖에 없다. 한국 카드시장의 독특한 구조 때문이다. 국내 신용카드시장은 ‘카드회사 쪽으로 균형추가 기울어진 폐쇄형 구조’라고 이재연 금융연구원 선임연구위원은 설명한다. 가맹점 처지에선 낮은 수수료를 제시하는 카드사와만 거래할 수 있는 선택권이 사실상 없기 때문이다. 우리나라만의 이런 독특한 구조는 과표 양성화를 목표로 한 정부의 정책적 육성책에 따라 카드사 위주의 시장 확대가 이뤄졌기 때문으로 분석된다.

미국을 비롯한 대부분의 나라에서는 이와 달리 대체로 고객, 가맹점, 카드 발급사(은행), 전표 매입사(은행) 등 네 당사자가 네트워크(비자, 마스터 등)사를 중심으로 거래하는 방식을 따르고 있다. 카드 발급사들이 브랜드를 공유하고 가맹점을 공동으로 이용한다는 점에서 개방형으로 일컬어진다.

이 구조에선 결제 서비스를 대행하는 국내 밴(VAN)사의 업무가 네트워크사, 카드 발급사, 전표 매입사에 나뉘어 있다. 실질적인 협상 당사자가 카드사와 가맹점이 아니라, 양쪽 업무를 대행하는 은행들(발급사, 매입사)인 것이다. 우리나라에서도 비씨카드의 경우 직접 카드를 발급하지 않고 일부 업무를 대행하는 4당사자 방식을 채택하고 있지만, 가맹점 수수료를 카드 발급 회사가 직접 결정한다는 점에서 미국 방식과 다르다.

폐쇄형과 개방형의 결정적 차이는 카드사와 가맹점간 협상력의 균형 여부다. 폐쇄형은 가맹점에 불리한 구조다. 이재연 위원은 “국내에선 신용카드 회원을 대상으로 한 신용카드사들간 경쟁은 치열한 반면, 가맹점을 대상으로 한 경쟁의 필요성은 별로 없다”고 진단했다. 가맹점 처지에선 해당 신용카드 사업자에게만 매출전표를 넘길 수 있는 방식이기 때문이다. 일정 규모 이상 사업체의 카드 가맹점 가입 및 카드 수납이 법으로 의무화돼 있는 점도 협상력의 불균형을 심화시키는 요인이다. 이와 달리 개방형 구조에선 네트워크사가 카드 발급사와 전표 매입사 사이에서 수수료를 균형있게 조정하는 심판 노릇을 한다.

이 위원은 폐쇄형을 개방형으로 곧바로 바꾸기는 어려운 만큼 가맹점의 협상력을 높여주는 보완책으로 수수료 상한선을 설정하는 방안을 검토할 만하다고 말했다. 가맹점에서 카드를 받지 않을 수 없도록 법제화돼 있는 것을 고려하자는 것이다. 또 신용카드보다 수수료가 낮은 직불카드를 더 많이 사용하도록 정책적으로 유도하는 조처도 필요하다고 덧붙였다.

이두형 여신금융협회장은 “폐쇄형을 개방형인 4당사자 체제로 바꾸는 방안을 중장기적으로 검토는 해볼 수 있을지 몰라도 너무 오래 굳어진 방식이어서 쉽지 않을 것”이라고 말했다. 그는 또 중소 가맹점에는 우대 수수료를 적용하고, 개인 사업자에게는 매출 세액을 공제해주는 제도가 있는 것을 고려할 때 카드 수수료를 더 낮추는 건 어렵다고 덧붙였다. 다만 “대금 결제 때 카드를 받지 않는다고 해서 가맹점을 처벌하게 하는 법(여신전문금융업법) 개정에 대해선 논의해볼 때가 됐다”고 이 회장은 말했다. 이 또한 가맹점의 협상력을 키워주는 방안이다.

김영배 기자 kimyb@hani.co.kr

미국을 비롯한 대부분의 나라에서는 이와 달리 대체로 고객, 가맹점, 카드 발급사(은행), 전표 매입사(은행) 등 네 당사자가 네트워크(비자, 마스터 등)사를 중심으로 거래하는 방식을 따르고 있다. 카드 발급사들이 브랜드를 공유하고 가맹점을 공동으로 이용한다는 점에서 개방형으로 일컬어진다.

이 구조에선 결제 서비스를 대행하는 국내 밴(VAN)사의 업무가 네트워크사, 카드 발급사, 전표 매입사에 나뉘어 있다. 실질적인 협상 당사자가 카드사와 가맹점이 아니라, 양쪽 업무를 대행하는 은행들(발급사, 매입사)인 것이다. 우리나라에서도 비씨카드의 경우 직접 카드를 발급하지 않고 일부 업무를 대행하는 4당사자 방식을 채택하고 있지만, 가맹점 수수료를 카드 발급 회사가 직접 결정한다는 점에서 미국 방식과 다르다.

폐쇄형과 개방형의 결정적 차이는 카드사와 가맹점간 협상력의 균형 여부다. 폐쇄형은 가맹점에 불리한 구조다. 이재연 위원은 “국내에선 신용카드 회원을 대상으로 한 신용카드사들간 경쟁은 치열한 반면, 가맹점을 대상으로 한 경쟁의 필요성은 별로 없다”고 진단했다. 가맹점 처지에선 해당 신용카드 사업자에게만 매출전표를 넘길 수 있는 방식이기 때문이다. 일정 규모 이상 사업체의 카드 가맹점 가입 및 카드 수납이 법으로 의무화돼 있는 점도 협상력의 불균형을 심화시키는 요인이다. 이와 달리 개방형 구조에선 네트워크사가 카드 발급사와 전표 매입사 사이에서 수수료를 균형있게 조정하는 심판 노릇을 한다.

이 위원은 폐쇄형을 개방형으로 곧바로 바꾸기는 어려운 만큼 가맹점의 협상력을 높여주는 보완책으로 수수료 상한선을 설정하는 방안을 검토할 만하다고 말했다. 가맹점에서 카드를 받지 않을 수 없도록 법제화돼 있는 것을 고려하자는 것이다. 또 신용카드보다 수수료가 낮은 직불카드를 더 많이 사용하도록 정책적으로 유도하는 조처도 필요하다고 덧붙였다.

이두형 여신금융협회장은 “폐쇄형을 개방형인 4당사자 체제로 바꾸는 방안을 중장기적으로 검토는 해볼 수 있을지 몰라도 너무 오래 굳어진 방식이어서 쉽지 않을 것”이라고 말했다. 그는 또 중소 가맹점에는 우대 수수료를 적용하고, 개인 사업자에게는 매출 세액을 공제해주는 제도가 있는 것을 고려할 때 카드 수수료를 더 낮추는 건 어렵다고 덧붙였다. 다만 “대금 결제 때 카드를 받지 않는다고 해서 가맹점을 처벌하게 하는 법(여신전문금융업법) 개정에 대해선 논의해볼 때가 됐다”고 이 회장은 말했다. 이 또한 가맹점의 협상력을 키워주는 방안이다.

김영배 기자 kimyb@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)