남궁훈 생명보험협회장(오른쪽 두번째)이 6일 서울 소공동 조선호텔에서 1조5천억원 규모의 공익기금 조성을 주요 내용으로 하는 ‘생보사 사회공헌 사업 추진 방안’을 발표하고 있다. 김종수 기자 jongsoo@hani.co.kr

이익의 0.25%~ 0.5%…올안 상장 1호 나올듯

시민단체 “계약자 배당 피하려는 꼼수” 반발

시민단체 “계약자 배당 피하려는 꼼수” 반발

생명보험사 상장 차익의 계약자 배분 문제를 둘러싼 논란이 해소되지 않은 가운데, 생보사들이 6일 사회공헌 기금 1조5천억원 조성 방침을 확정·발표했다. 하지만 경제정의실천시민연합과 경제개혁연대 등 시민단체들은 생보사들이 계약자 배당 없이 상장을 강행할 경우 법적 대응을 불사한다는 방침이어서, 앞으로도 파장이 계속 이어질 것으로 보인다.

남궁훈 생명보험협회장은 이날 서울 소공동 조선호텔에서 기자회견을 열어, 22개 생보사들이 향후 20년 동안 총 1조5000억원의 공익기금을 조성하는 것을 뼈대로 한 ‘생보사 사회공헌 사업 추진 방안’을 발표했다. 남 회장은 “협회의 10개 이사회 보험사들이 간담회를 열어 공익기금 조성과 관련한 주요 의사 결정을 했다”며 “올해 안에 공익기금 운용 주체를 출범시키겠다”고 말했다.

공익기금 재원 조성 방안을 보면, 매년 회사별로 세무상 이익을 기준으로 ‘지정 기부금 한도액’(세무상 이익의 5%)의 5%(세전 이익의 총 0.25%)를 출연하기로 했다. 또 상장이 된 뒤에는 출연액을 지정 기부금 한도액의 10%(세전이익의 총 0.5%)로 늘릴 방침이다.

이렇게 되면 1989년과 90년 상장을 전제로 자산 재평가를 실시해 수백억원대의 내부 유보금이 남아 있는 삼성생명과 교보생명이 가장 많은 기금을 출연하게 된다. 남 회장도 “삼성과 교보의 경우 그동안 각종 쟁점에서 중심에 있었던 점을 고려해 지정 기부금 한도액의 30%(세전 이익의 1.5%)를 출연하되, 교보는 자본 충실도가 회복될 때까지 15~20%를 적용키로 했다”고 밝혔다.

이 방침을 적용할 경우 2005 회계연도 실적을 기준으로 삼성생명은 20년에 걸쳐 모두 7천억원 가량을, 교보생명은 약 3천억원을 부담할 전망이다. 지급여력비율이 150% 미만인 회사는 출연 대상에서 제외된다.

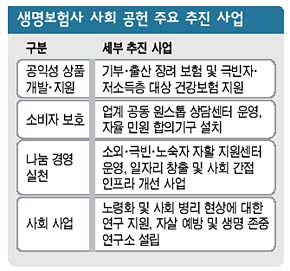

남 회장은 “공익기금 조성 규모가 목표에 미달하면 기간을 연장해서라도 달성하겠다”고 말했다. 공익기금은 △건전한 생명보험 문화 확산을 위한 사업 △기부 보험 등 공익성 상품 개발 및 지원 △보험소비자 보호를 위한 사업 등에 사용된다.

그러나 경실련과 경제개혁연대, 보험소비자연맹, 참여연대 등 시민단체들은 이날 공동성명을 내어 “사회공헌 추진 방안은 삼성·교보생명의 상장 차익 배분 문제를 은폐하고, 생보사 상장 문제를 해결하기 위해 금융감독위원회와 생보협회가 내놓은 얄팍한 꼼수”라고 비판했다. 또 이들 단체는 생보사들이 계약자 배당 없이 상장을 강행할 경우 상장 금지 가처분 소송과 미지급 배당금 청구 소송, 헌법소원 등 법적 대응을 하겠다고 밝혔다.

하지만 보험업계는 공익기금 출연 규모가 결정됨에 따라 생보사 상장 작업이 급물살을 탈 것으로 내다보고 있다. 현재 상장 요건을 충족한 생보사는 삼성·교보·흥국·동부·신한생명인데, 이 중 교보생명과 동부생명이 상장에 적극적이어서 이르면 연내에 ‘상장 1호사’가 나올 것이라고 전망했다.

남 회장은 “공익기금 조성 규모가 목표에 미달하면 기간을 연장해서라도 달성하겠다”고 말했다. 공익기금은 △건전한 생명보험 문화 확산을 위한 사업 △기부 보험 등 공익성 상품 개발 및 지원 △보험소비자 보호를 위한 사업 등에 사용된다.

그러나 경실련과 경제개혁연대, 보험소비자연맹, 참여연대 등 시민단체들은 이날 공동성명을 내어 “사회공헌 추진 방안은 삼성·교보생명의 상장 차익 배분 문제를 은폐하고, 생보사 상장 문제를 해결하기 위해 금융감독위원회와 생보협회가 내놓은 얄팍한 꼼수”라고 비판했다. 또 이들 단체는 생보사들이 계약자 배당 없이 상장을 강행할 경우 상장 금지 가처분 소송과 미지급 배당금 청구 소송, 헌법소원 등 법적 대응을 하겠다고 밝혔다.

하지만 보험업계는 공익기금 출연 규모가 결정됨에 따라 생보사 상장 작업이 급물살을 탈 것으로 내다보고 있다. 현재 상장 요건을 충족한 생보사는 삼성·교보·흥국·동부·신한생명인데, 이 중 교보생명과 동부생명이 상장에 적극적이어서 이르면 연내에 ‘상장 1호사’가 나올 것이라고 전망했다.

금감위도 내달 초까지 상장 규정 개정을 위한 협의를 마무리할 방침이다. 이후 생보사들이 상장 준비에 본격 착수할 경우 대표 주관사 선정과 기업 공개를 위한 이사회 의결, 상장 예비심사 청구, 공모 등 상장 절차를 밟게 되는데, 소요 기간이 통상 여섯달 걸리는 점을 비춰볼 때 이르면 11월 이후에는 상장 생보사가 나올 것이라는 게 금감위 쪽의 설명이다. 최익림 정혁준 기자 choi21@hani.co.kr

생명보험사 사회 공헌 주요 추진 사업

금감위도 내달 초까지 상장 규정 개정을 위한 협의를 마무리할 방침이다. 이후 생보사들이 상장 준비에 본격 착수할 경우 대표 주관사 선정과 기업 공개를 위한 이사회 의결, 상장 예비심사 청구, 공모 등 상장 절차를 밟게 되는데, 소요 기간이 통상 여섯달 걸리는 점을 비춰볼 때 이르면 11월 이후에는 상장 생보사가 나올 것이라는 게 금감위 쪽의 설명이다. 최익림 정혁준 기자 choi21@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)