외환위기 10년

2007 새해특집 외환위기 10년

"I am Fired(나, 해고됐어)", "I am F(나는 F학점)". ‘IMF’란 단어에 빗대 숱한 눈물을 뿌리게 했던 외환위기가 우리를 덮친 지 어느덧 10년을 맞는다. 우리 경제는 급히 돈을 꿔오는 대신 모든 걸 바꿔야 했다. 10년 전의 외환위기는 금세 지나갔지만, 우리 경제는 또다른 위기를 맞고 있다. ‘외환위기 10년’을 맞아 지난 10년간 쌓아온 우리 경제의 성적표와 앞으로의 과제를 짚어본다.

IMF 외과 수술뒤 깊디 깊은 속병 의심

1997년12월20일. 선거 사무실로 쓰이던 방에 김대중 당선자(당시)와 데이비드 립턴 미국 재무부 차관보가 마주앉았다. 립턴 차관보는 국제통화기금(IMF)에서 ‘망가진’ 나라들 처리만 줄곧 도맡았던 베테랑으로, 이틀전 대통령에 당선된 DJ에게 미국 정부가 보낸 일종의 ‘면접관’이었다. 만남 직후, 그는 곧바로 영국령 버진아일랜드에서 성탄 휴가차 낚시를 즐기고 있던 로버트 루빈 재무장관에게 전화를 걸었다. “아주 고무적이었다. 기대 이상이었다.” 그날 DJ는 그에게 “한국국민들은 미국과 IMF를 비난해선 안되며, 자신은 정부와 재벌, 노사관계를 획기적으로 개혁하겠다”며 강한 ‘개혁의지’를 전했다. 한국사회가 “6·25 이래 최대 국난”이라던 위기 상황에서 빠른 시일 내에 ‘IMF 우등생’으로 탈바꿈하는 첫걸음을 내딛던 순간이다.

하지만, 조순 전 경제부총리는 “박정희 시절 압축성장을 경험했다면 국민의정부 경제정책은 압축개혁이었다”고 못박는다. 고비용·저효율에다 많은 부작용을 양산한다는 점에선 똑같다는 얘기다. 그는 “당시 정부는 IMF의 요구 수준 이상으로 우리경제에 칼을 댔다”며 “특히 금융분야에선 처음부터 과도한 개혁이었다”고 말했다.

압축성장의 과실을 일찍 맛볼 수 있듯이, 압축개혁의 과실 역시 일찌감치 식탁에 올랐다. 위기 이듬해 바닥으로 곤두박질쳤던 우리경제는 99년 9.5% 성장률을 기록하며 다시 날갯짓을 하는 듯했다. 때마침 불던 닷컴경제 호황의 덕도 봤다. 급기야 이듬해(2000년) 치러질 총선을 몇 달 앞둔 1999년11월 정부는 “외환위기를 완전히 이겨냈다”고 선언했다. 2001년8월23일엔 마지막 남은 1억4천만달러 차관을 모두 갚으며, IMF 관리체제 ‘공식졸업식’을 열기도 했다.

압축개혁으로 성장 잠재력 떨어져

IMF 외과 수술뒤 깊디 깊은 속병 의심

1997년12월20일. 선거 사무실로 쓰이던 방에 김대중 당선자(당시)와 데이비드 립턴 미국 재무부 차관보가 마주앉았다. 립턴 차관보는 국제통화기금(IMF)에서 ‘망가진’ 나라들 처리만 줄곧 도맡았던 베테랑으로, 이틀전 대통령에 당선된 DJ에게 미국 정부가 보낸 일종의 ‘면접관’이었다. 만남 직후, 그는 곧바로 영국령 버진아일랜드에서 성탄 휴가차 낚시를 즐기고 있던 로버트 루빈 재무장관에게 전화를 걸었다. “아주 고무적이었다. 기대 이상이었다.” 그날 DJ는 그에게 “한국국민들은 미국과 IMF를 비난해선 안되며, 자신은 정부와 재벌, 노사관계를 획기적으로 개혁하겠다”며 강한 ‘개혁의지’를 전했다. 한국사회가 “6·25 이래 최대 국난”이라던 위기 상황에서 빠른 시일 내에 ‘IMF 우등생’으로 탈바꿈하는 첫걸음을 내딛던 순간이다.

하지만, 조순 전 경제부총리는 “박정희 시절 압축성장을 경험했다면 국민의정부 경제정책은 압축개혁이었다”고 못박는다. 고비용·저효율에다 많은 부작용을 양산한다는 점에선 똑같다는 얘기다. 그는 “당시 정부는 IMF의 요구 수준 이상으로 우리경제에 칼을 댔다”며 “특히 금융분야에선 처음부터 과도한 개혁이었다”고 말했다.

압축성장의 과실을 일찍 맛볼 수 있듯이, 압축개혁의 과실 역시 일찌감치 식탁에 올랐다. 위기 이듬해 바닥으로 곤두박질쳤던 우리경제는 99년 9.5% 성장률을 기록하며 다시 날갯짓을 하는 듯했다. 때마침 불던 닷컴경제 호황의 덕도 봤다. 급기야 이듬해(2000년) 치러질 총선을 몇 달 앞둔 1999년11월 정부는 “외환위기를 완전히 이겨냈다”고 선언했다. 2001년8월23일엔 마지막 남은 1억4천만달러 차관을 모두 갚으며, IMF 관리체제 ‘공식졸업식’을 열기도 했다.

압축개혁으로 성장 잠재력 떨어져

양극화 깊은 골…‘위기 뒤 위기’ 우려 조 전 부총리는 “위기 이후 빠른 속도로 회복세를 보이는 건 IMF 체제라는 외과수술을 받은 나라들의 공통된 특징”이라며 “그 이면엔 섣부른 개혁과 개방으로 인해 성장잠재력과 활력을 갉아먹는 현실이 가려있다”고 지적했다. 실제로 닷컴경제의 거품이 꺼지기 시작하면서 2001년 들어 성장률은 3%대로 추락했다. 다급해진 정부가 급하게 꺼내든 카드가 바로 내수부양. 2002년부터 본격화된 카드대란의 전주곡은 이랬다. 2002년 한 해 동안 늘어난 가계부채만 90조원이나 됐다. 참여정부 첫해인 이듬해엔 신용불량자가 400만명을 넘어섰다. 경제활동인구 여섯명 가운데 한사람꼴로 신용불량자였다. 홍종학 경원대 교수는 “따지고 보면, 현재 집값 거품의 출발점도 바로 이 때 정부가 돈을 마구 풀어대기 시작한 데서 찾을 수 있다”며 “외환위기에 대처하던 방식이 바로 현 부동산 광풍의 원인(遠因)일 수 있다”고 진단했다. 물론, 외환위기라는 시련을 겪고 난 뒤 우리경제의 체질은 놀랄만큼 개선된 게 사실이다. 우물안 개구리에서 벗어난 것도 위기가 안겨준 값진 선물이다. 위기가 한창이던 97년12월 <아시아월스트리트저널>은 “한국사람들은 ‘한국이 더 잘 안다’는 학파의 사고"(the ‘Korea knows better’ school of thought)에만 사로잡혀 있다"고 비꼬기도 했다. 부실을 털어내고 경쟁력을 높인 기업들은 국제무대에서 통하는 글로벌기업들로 속속 탈바꿈했다. 97년말 197억달러였던 외환보유고는 올 11월 현재 2342억달러로 열두배 불어났고, 한국의 지위는 그 사이 순채권국으로 바뀌었다. 300선으로 추락했던 주가는 1400선의 문턱을 가뿐히 넘어섰다. 하루아침에 국가신용등급을 여섯단계에서 열단계씩이나 끌어내렸던 국제신용평가기관들은 잇단 북핵 위기에도 한국의 국가위험도에 변화를 주지 않는다. 세계 100대 은행 순위엔 다섯 개의 국내 은행이 이름을 올리고 있다. 김석동 금융감독위원회 부위원장은 IMF 위기를 일러 “재앙의 얼굴을 하고 찾아온 축복”이라고까지 부르기도 했다. 그럼에도 지난 10년은 ‘양극화의 10년’이라 불릴만큼, 깊은 골을 남겼다. 송태정 엘지경제연구원 연구위원은 “과거에는 수출이 늘어나면 내수도 따라 늘어났지만, 신용카드대란을 고비로 수출과 내수는 따로 논다”고 지적했다. 수출-내수 엇박자경제가 확고하게 자리잡은 것이다. ‘IT강국 코리아’의 이면엔 IT 산업 의존도가 커지면서 내수부양효과가 더욱 떨어지는 현실이 숨어있다. IT 산업 생산 10억원당 고용유발효과는 11.8명으로, 전체 산업 평균(20.1명)에 크게 밑돈다. 내수가 밑받침되지 않다보니 경기주기도 눈에 띄게 짧아졌다. 2000년 이후 6년 동안 호황과 불황이 되풀이된건 세차례나 됐다. 대신 우리경제를 쥐락펴락하는 외국인의 입김은 더욱 거세졌다. 유가증권시장의 외국인지분율은 40%선에 근접한 상태다. 특히 경제의 핏줄인 금융업 전체 평균 외국인지분율은 이미 45%를 넘어섰다. 부실기업이 꿰차고 있던 위기의 진원지를 어느새 부실가계가 차지한 것도 문제다. 올 9월말 현재 가계부채는 모두 559조원. 지난해 국내총생산(GDP)의 70%에 육박하는 수준이다. 기업발 위기 10년이 지난 시점에서, 가계발 위기를 거론하는 목소리는 부쩍 잦아지고 있다. 김상조 한성대 교수는 지난 10년에 “위기 이후의 위기”라는 이름을 같다붙였다. 분명 최초의 위기는 극복했지만, 위기 극복과정에서 우리경제가 방향을 잃은 채 아직은 헤매는 중이란 얘기다. “분명한 건 우리 경제가 예전과는 비교할 수 없을 정도로 더 다양하고 많은 리스크(위험)에 노출되어 있다는 사실이다.” 10년의 값비싼 ‘학습과정’을 마무리하고, 위기 이후의 위기를 돌파할 지혜를 모아야하는 건 이 때문이다. 최우성 기자 morgen@hani.co.kr

1400 주가 시대에도 45%가 “나는 하층”

1400 주가 시대에도 45%가 “나는 하층”

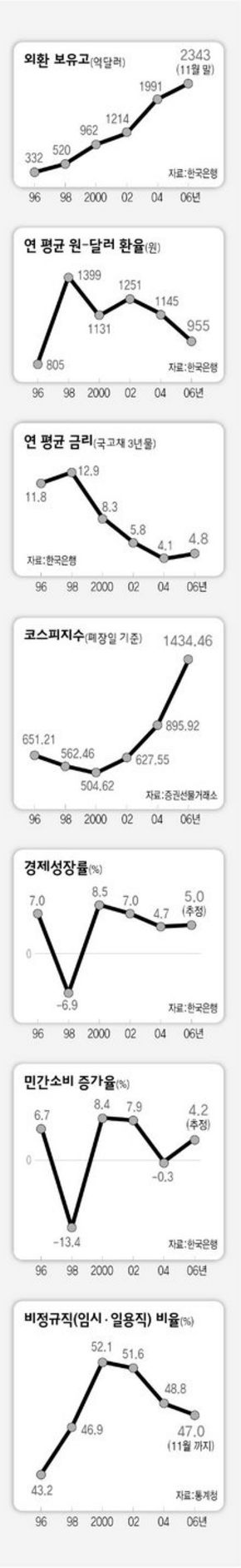

통계에 비친 10년 외환위기 이후 10년간의 각종 통계들을 들여다보면, 거시 경제지표는 화려하게 부활했지만 서민들의 삶은 더 팍팍하고 고단해진 현실이 고스란히 묻어난다. 10년 전 바닥이 났던 외환 보유고는 이제 세계 4위 규모를 자랑하고 있고, 주식시장 붕괴를 우려할 정도로 곤두박질쳤던 코스피지수는 1400을 훌쩍 넘었다. 금리는 안정되고, 1999년부터 경제성장률도 빠르게 회복해 올해엔 1인당 국민소득 2만달러 돌파가 예상된다. 그러나 성장의 과실이 골고루 나눠지지 않으면서 양극화가 갈수록 심해지고, 정리해고·비정규직 양산에 따른 고용 불안은 서민들의 삶을 벼랑끝으로 내몰고 있다. 눈덩이처럼 불어나는 가계 빚과 그에 따른 민간소비의 위축은 좀체 회복의 기미를 보이지 않는다. 경제 성적표는 좋은데…=빚 갚을 달러가 없어 구제금융을 요청한 지 10년만에 외환 보유고는 2343억달러(2006년11월 말 현재)나 쌓여 외환 보유액 세계 4위에 올라 있다. 1998년 평균 1399원까지 치솟았던 원-달러 환율은 900원대 초반까지 떨어졌고, 외환위기 직후 10%를 훌쩍 뛰어넘던 시중금리는 4%대까지 내려왔다. 1998년 300선이 무너졌던 주가지수는 2000년 아이티(IT) 버블로 한 차례 출렁거렸지만, 2005년 1000돌파에 이어 2006년엔 1400 고지까지 내달렸다. 외환위기 당시 500%를 넘던 대기업들의 부채비율은 100%아래로 떨어졌고, 삼성전자·현대차·엘지전자 등 일부 수출 대기업들은 명실상부한 ‘글로벌 기업’으로 도약했다. 외환보유 세계 5위 글로벌기업 승승장구

삼팔선 퇴직 현실화·결혼관·자살율도 변화 분배구조 악화…중산층 줄고 빈곤층 늘어=이처럼 화려한 겉모습에도 불구하고 외환위기 이후를 상징하는 가장 중요한 열쇠말은 ‘양극화’이다. 소득분배 상태를 나타내는 대표적 지수인 지니계수(0에 가까울수록 평등, 1에 가까울수록 불평등)를 보면, 1996년과 1997년 각각 0.291, 0.283으로 비교적 양호했으나, 외환위기 직후인 1998년 0.316으로 올라선 뒤, 지난해까지 단 한번도 0.3아래로 내려간 적이 없었다. 상위 20%의 소득을 하위 20%의 소득으로 나눈 소득 5분위 배율도 마찬가지. 외환위기 이전만 해도 채 5배가 안됐지만, 1998년 5.41배로 커졌다. 특히 2002년 5.18배를 기록한 이후 지난해까지 매년 상위 20%와 하위 20%의 소득격차는 더 벌어지고 있다. 분배 구조가 악화되자 빈곤층이 지속적으로 늘었다. 중간소득의 절반에 미치지 못하는 빈곤층의 비율은 1997년 9.1%에서 2004년 11.7%로 증가했다. 최저생계비도 벌지 못하는 가구도 같은 기간 3.9%에서 6.0%로 늘어났다. 국민들의 주관적 계층의식은 더 심각하다. 통계청의 2006년 사회통계 조사를 보면, 응답자의 45.2%가 ‘자신이 하층에 속한다’고 대답했다. 고용 불안…자살·이혼 늘고 출산율 낮아져=고용 불안도 외환위기 이후를 대표하는 단어다. 1996년 이후 2006년 11월까지 임금근로자는 260만명이 늘었지만, 정규직은 86만8천명 증가하는 데 그쳤다. 반면 임시직과 일용직은 각각 129만1천명, 44만2천명이나 늘었다. 결국 10년 동안 임시직과 일용직을 합한 비정규직은 43.2%에서 47%로 늘었다. 특히 1999년~2002년 4년 동안은 비정규직 비율이 50%를 넘었다. 지난해 금감원에 제출한 반기보고서에 따르면 상장사 직원들의 평균 근속 연수는 8년에 불과했다. 평균 26살에 취업하는 것을 감안하면 38살에 퇴직하는 ‘삼팔선’이 현실이 된 셈이다. 고용 불안은 취업과 결혼 트렌드도 변화시켰다. 정년이 보장되는 공무원 시험 경쟁률은 수백대 1을 넘어 매년 사상 최고치를 경신하고 있다. 배우자 선호도에서 남자는 교사, 여자는 공무원이 단연 1위다. 빈부 격차와 고용 불안 탓인지 출산율, 결혼 연령, 이혼율, 자살율 눈에 띄게 변화했다. 높은 청년 실업률과 미래에 대한 불안이 ‘만혼’ 풍조를 일반화시켰고, 자연스럽게 출산율 저하로 이어졌다. 1996년 평균 초혼 연령은 남자 28.4살, 여자 25.5살이었으나, 2005년엔 남자 30.9살, 여자 27.7살로 10년 새 2살 이상 늘었다. 가임여성(15~49살)이 평생 동안 낳는 아이 수인 ‘합계출산율’은 1996년 1.58명에서 2005년 1.08명으로 줄어들었다. 자살도 급격히 늘었다. 1996년 10만명당 자살자 수가 14.1명이었는데 2005년에는 두배에 가까운 26.1명으로 증가했다. 이혼은 같은 기간 1천명당 1.7건에서 2.6건으로 늘었다. 김수헌 기자 minerva@hani.co.kr

한국경제 통계

양극화 깊은 골…‘위기 뒤 위기’ 우려 조 전 부총리는 “위기 이후 빠른 속도로 회복세를 보이는 건 IMF 체제라는 외과수술을 받은 나라들의 공통된 특징”이라며 “그 이면엔 섣부른 개혁과 개방으로 인해 성장잠재력과 활력을 갉아먹는 현실이 가려있다”고 지적했다. 실제로 닷컴경제의 거품이 꺼지기 시작하면서 2001년 들어 성장률은 3%대로 추락했다. 다급해진 정부가 급하게 꺼내든 카드가 바로 내수부양. 2002년부터 본격화된 카드대란의 전주곡은 이랬다. 2002년 한 해 동안 늘어난 가계부채만 90조원이나 됐다. 참여정부 첫해인 이듬해엔 신용불량자가 400만명을 넘어섰다. 경제활동인구 여섯명 가운데 한사람꼴로 신용불량자였다. 홍종학 경원대 교수는 “따지고 보면, 현재 집값 거품의 출발점도 바로 이 때 정부가 돈을 마구 풀어대기 시작한 데서 찾을 수 있다”며 “외환위기에 대처하던 방식이 바로 현 부동산 광풍의 원인(遠因)일 수 있다”고 진단했다. 물론, 외환위기라는 시련을 겪고 난 뒤 우리경제의 체질은 놀랄만큼 개선된 게 사실이다. 우물안 개구리에서 벗어난 것도 위기가 안겨준 값진 선물이다. 위기가 한창이던 97년12월 <아시아월스트리트저널>은 “한국사람들은 ‘한국이 더 잘 안다’는 학파의 사고"(the ‘Korea knows better’ school of thought)에만 사로잡혀 있다"고 비꼬기도 했다. 부실을 털어내고 경쟁력을 높인 기업들은 국제무대에서 통하는 글로벌기업들로 속속 탈바꿈했다. 97년말 197억달러였던 외환보유고는 올 11월 현재 2342억달러로 열두배 불어났고, 한국의 지위는 그 사이 순채권국으로 바뀌었다. 300선으로 추락했던 주가는 1400선의 문턱을 가뿐히 넘어섰다. 하루아침에 국가신용등급을 여섯단계에서 열단계씩이나 끌어내렸던 국제신용평가기관들은 잇단 북핵 위기에도 한국의 국가위험도에 변화를 주지 않는다. 세계 100대 은행 순위엔 다섯 개의 국내 은행이 이름을 올리고 있다. 김석동 금융감독위원회 부위원장은 IMF 위기를 일러 “재앙의 얼굴을 하고 찾아온 축복”이라고까지 부르기도 했다. 그럼에도 지난 10년은 ‘양극화의 10년’이라 불릴만큼, 깊은 골을 남겼다. 송태정 엘지경제연구원 연구위원은 “과거에는 수출이 늘어나면 내수도 따라 늘어났지만, 신용카드대란을 고비로 수출과 내수는 따로 논다”고 지적했다. 수출-내수 엇박자경제가 확고하게 자리잡은 것이다. ‘IT강국 코리아’의 이면엔 IT 산업 의존도가 커지면서 내수부양효과가 더욱 떨어지는 현실이 숨어있다. IT 산업 생산 10억원당 고용유발효과는 11.8명으로, 전체 산업 평균(20.1명)에 크게 밑돈다. 내수가 밑받침되지 않다보니 경기주기도 눈에 띄게 짧아졌다. 2000년 이후 6년 동안 호황과 불황이 되풀이된건 세차례나 됐다. 대신 우리경제를 쥐락펴락하는 외국인의 입김은 더욱 거세졌다. 유가증권시장의 외국인지분율은 40%선에 근접한 상태다. 특히 경제의 핏줄인 금융업 전체 평균 외국인지분율은 이미 45%를 넘어섰다. 부실기업이 꿰차고 있던 위기의 진원지를 어느새 부실가계가 차지한 것도 문제다. 올 9월말 현재 가계부채는 모두 559조원. 지난해 국내총생산(GDP)의 70%에 육박하는 수준이다. 기업발 위기 10년이 지난 시점에서, 가계발 위기를 거론하는 목소리는 부쩍 잦아지고 있다. 김상조 한성대 교수는 지난 10년에 “위기 이후의 위기”라는 이름을 같다붙였다. 분명 최초의 위기는 극복했지만, 위기 극복과정에서 우리경제가 방향을 잃은 채 아직은 헤매는 중이란 얘기다. “분명한 건 우리 경제가 예전과는 비교할 수 없을 정도로 더 다양하고 많은 리스크(위험)에 노출되어 있다는 사실이다.” 10년의 값비싼 ‘학습과정’을 마무리하고, 위기 이후의 위기를 돌파할 지혜를 모아야하는 건 이 때문이다. 최우성 기자 morgen@hani.co.kr

한국사회 통계

통계에 비친 10년 외환위기 이후 10년간의 각종 통계들을 들여다보면, 거시 경제지표는 화려하게 부활했지만 서민들의 삶은 더 팍팍하고 고단해진 현실이 고스란히 묻어난다. 10년 전 바닥이 났던 외환 보유고는 이제 세계 4위 규모를 자랑하고 있고, 주식시장 붕괴를 우려할 정도로 곤두박질쳤던 코스피지수는 1400을 훌쩍 넘었다. 금리는 안정되고, 1999년부터 경제성장률도 빠르게 회복해 올해엔 1인당 국민소득 2만달러 돌파가 예상된다. 그러나 성장의 과실이 골고루 나눠지지 않으면서 양극화가 갈수록 심해지고, 정리해고·비정규직 양산에 따른 고용 불안은 서민들의 삶을 벼랑끝으로 내몰고 있다. 눈덩이처럼 불어나는 가계 빚과 그에 따른 민간소비의 위축은 좀체 회복의 기미를 보이지 않는다. 경제 성적표는 좋은데…=빚 갚을 달러가 없어 구제금융을 요청한 지 10년만에 외환 보유고는 2343억달러(2006년11월 말 현재)나 쌓여 외환 보유액 세계 4위에 올라 있다. 1998년 평균 1399원까지 치솟았던 원-달러 환율은 900원대 초반까지 떨어졌고, 외환위기 직후 10%를 훌쩍 뛰어넘던 시중금리는 4%대까지 내려왔다. 1998년 300선이 무너졌던 주가지수는 2000년 아이티(IT) 버블로 한 차례 출렁거렸지만, 2005년 1000돌파에 이어 2006년엔 1400 고지까지 내달렸다. 외환위기 당시 500%를 넘던 대기업들의 부채비율은 100%아래로 떨어졌고, 삼성전자·현대차·엘지전자 등 일부 수출 대기업들은 명실상부한 ‘글로벌 기업’으로 도약했다. 외환보유 세계 5위 글로벌기업 승승장구

삼팔선 퇴직 현실화·결혼관·자살율도 변화 분배구조 악화…중산층 줄고 빈곤층 늘어=이처럼 화려한 겉모습에도 불구하고 외환위기 이후를 상징하는 가장 중요한 열쇠말은 ‘양극화’이다. 소득분배 상태를 나타내는 대표적 지수인 지니계수(0에 가까울수록 평등, 1에 가까울수록 불평등)를 보면, 1996년과 1997년 각각 0.291, 0.283으로 비교적 양호했으나, 외환위기 직후인 1998년 0.316으로 올라선 뒤, 지난해까지 단 한번도 0.3아래로 내려간 적이 없었다. 상위 20%의 소득을 하위 20%의 소득으로 나눈 소득 5분위 배율도 마찬가지. 외환위기 이전만 해도 채 5배가 안됐지만, 1998년 5.41배로 커졌다. 특히 2002년 5.18배를 기록한 이후 지난해까지 매년 상위 20%와 하위 20%의 소득격차는 더 벌어지고 있다. 분배 구조가 악화되자 빈곤층이 지속적으로 늘었다. 중간소득의 절반에 미치지 못하는 빈곤층의 비율은 1997년 9.1%에서 2004년 11.7%로 증가했다. 최저생계비도 벌지 못하는 가구도 같은 기간 3.9%에서 6.0%로 늘어났다. 국민들의 주관적 계층의식은 더 심각하다. 통계청의 2006년 사회통계 조사를 보면, 응답자의 45.2%가 ‘자신이 하층에 속한다’고 대답했다. 고용 불안…자살·이혼 늘고 출산율 낮아져=고용 불안도 외환위기 이후를 대표하는 단어다. 1996년 이후 2006년 11월까지 임금근로자는 260만명이 늘었지만, 정규직은 86만8천명 증가하는 데 그쳤다. 반면 임시직과 일용직은 각각 129만1천명, 44만2천명이나 늘었다. 결국 10년 동안 임시직과 일용직을 합한 비정규직은 43.2%에서 47%로 늘었다. 특히 1999년~2002년 4년 동안은 비정규직 비율이 50%를 넘었다. 지난해 금감원에 제출한 반기보고서에 따르면 상장사 직원들의 평균 근속 연수는 8년에 불과했다. 평균 26살에 취업하는 것을 감안하면 38살에 퇴직하는 ‘삼팔선’이 현실이 된 셈이다. 고용 불안은 취업과 결혼 트렌드도 변화시켰다. 정년이 보장되는 공무원 시험 경쟁률은 수백대 1을 넘어 매년 사상 최고치를 경신하고 있다. 배우자 선호도에서 남자는 교사, 여자는 공무원이 단연 1위다. 빈부 격차와 고용 불안 탓인지 출산율, 결혼 연령, 이혼율, 자살율 눈에 띄게 변화했다. 높은 청년 실업률과 미래에 대한 불안이 ‘만혼’ 풍조를 일반화시켰고, 자연스럽게 출산율 저하로 이어졌다. 1996년 평균 초혼 연령은 남자 28.4살, 여자 25.5살이었으나, 2005년엔 남자 30.9살, 여자 27.7살로 10년 새 2살 이상 늘었다. 가임여성(15~49살)이 평생 동안 낳는 아이 수인 ‘합계출산율’은 1996년 1.58명에서 2005년 1.08명으로 줄어들었다. 자살도 급격히 늘었다. 1996년 10만명당 자살자 수가 14.1명이었는데 2005년에는 두배에 가까운 26.1명으로 증가했다. 이혼은 같은 기간 1천명당 1.7건에서 2.6건으로 늘었다. 김수헌 기자 minerva@hani.co.kr

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[단독] 성 상품화 논란 ‘누드 촬영대회’에 지자체 예산 수천만원? [단독] 성 상품화 논란 ‘누드 촬영대회’에 지자체 예산 수천만원?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2021/0707/20210707503856.webp)