서울의 한 빌라 밀집지역. 김혜윤 기자 unique@hani.co.kr (위 사진은 기사 내용과 직접적인 관련이 없습니다)

서울 강서구 화곡동의 한 도시형생활주택에서는 올해 초 전체 20여채 중 14채가 집주인들의 세금 체납 등으로 경매에 넘어갔다. 세입자마다 2억4000만∼2억8000만원의 전세 보증금을 떼여, 주택도시보증공사(HUG)가 전세금 반환 보증을 통해 대신 내어줬다. 집주인들은 보증공사가 대위변제 해준 보증금도 갚지 않아 이른바 ‘악성 임대인’ 명단에 올랐다.

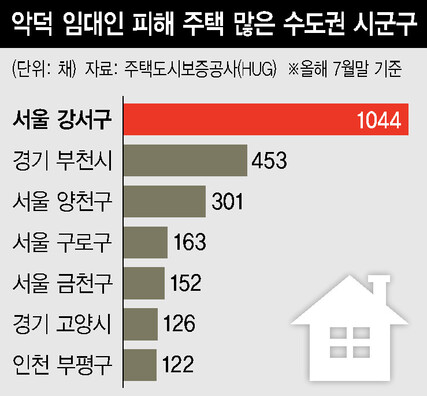

서울 강서·양천구, 경기 부천시 등 수도권 서남부 지역에 전세 사고 경고등이 켜졌다. 공공기관에 악성 임대인으로 분류된 채무자들이 보증금을 떼먹은 전국 주택 3채 중 1채가 강서구에 있는 것으로 집계됐다. 집주인이 의도적으로 과도한 액수의 전세금을 받은 뒤 잠적하는 행태 등이 속출하는 것으로 풀이된다.

18일 국회 국토교통위원회 소속 박상혁 의원(더불어민주당)이 보증공사로부터 입수한 ‘전세보증 반환 보증 집중관리 다주택 채무자(악성 임대인) 현황’을 보면, 지난 7월 말 기준 보증공사가 전세 보증금을 악성 임대인 대신 내어준(대위변제) 주택은 전국적으로 3523채였다. 총 7275억원이 대위변제 됐다. 보증공사는 대위변제 건수가 3건 이상이고 미회수 금액이 2억원 이상인 다주택 집주인 203명을 악성 임대인으로 분류해 따로 관리하고 있다.

지역별로는 전체 주택의 91%인 3207채가 수도권에 몰렸다. 서울이 1983채였고, 경기·인천은 각 799채·425채였다. 수도권 안에서도 서남부 지역에 악성 임대인 피해가 집중됐다. 서울 강서구가 1044채(전국의 30%)로 가장 많았고, 경기 부천시(453채)·서울 양천(301채)·구로(163채)·금천(152채)구 등이 뒤를 이었다. 인천에서는 부평(122채)·미추홀(94채)·서(93채)구 등의 순으로 잦았다. 강서구의 경우 화곡동에서만 892채의 보증금이 회수되지 않는 등, 자치구 안에서도 특정 지역에 피해가 집중됐다.

이들 지역에서는 수도권 전세난이 심했던 최근 수년 동안 산업단지 주변 등을 중심으로 빌라·도시형생활주택이 집중적으로 지어졌다. 일부 임대인이 ‘갭투기’ 등의 목적으로 매매시세보다 높은 보증금에 전세를 놓은 뒤, 임대차 계약이 끝나고도 이를 돌려주지 않으면서 깡통전세가 속출하는 것으로 알려졌다. 최근 국토교통부 발표에 따르면, 경기 안산시 상록구 사동(112%), 강서구 등촌동(105%) 등 수도권 13개 읍·면·동의 빌라 평균 전세가율(매매가 대비 전세금 비율·6∼8월 기준)이 100%를 넘겼다. 건축주나 집주인이 주변 공인중개사 등과 짜고 과도한 전세금에 세입자를 모집한 뒤 잠적하는 ‘전세사기’도 잦았다는 게 부동산 업계의 설명이다.

국토부는 내년 1월부터 악성 임대인 명단을 전용 애플리케이션(앱) 등에 공개하고, 전세 사고가 잦은 곳을 해당 지자체에 통보해 전세사고 취약 지역을 관리할 방침이다. 박상혁 의원은 “다세대 주택 등 빌라가 많은 수도권 특정 지역에서 전세사기가 많이 발생하고 있다. 정부는 보증공사와 해당 지방자치단체, 공인중개사와의 정보공유 등을 통해 피해 방지를 위한 협조 체계를 마련해야 한다”고 말했다.

천호성 기자

rieux@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)